前因:伊苏斯之战;后果:波斯帝国灭亡。

文/翟书宁

前因

伊苏斯之战:公元前333年,大流士三世与亚历山大在叙利亚北部的伊苏斯附近交战,波斯军队大败。

公元前331年,波斯皇帝大流士三世与马其顿国王亚历山大,在巴比伦以北的高加米拉地区进行的一场决战,波斯军队惨败。

伊苏斯战役之后,亚历山大并没有直接向波斯腹地进军,而是南下征服叙利亚和埃及,这就给大流士三世提供了喘息之机。大流士三世逃回国后,下令从各省招募军队,组织起一支8万人的大军。这支军队不仅规模庞大,还配备了最新的武器装备,不断进行军事演习。

为了取得压倒性优势,大流士三世还派人制造了200多辆战车,甚至从印度征集了15头战象,准备一举击垮马其顿军队。

除了重建军队,大流士三世还不断反思伊苏斯战役的失败,得出的结论是皮纳尔河畔地势狭窄,不利于军队的正常发挥。于是,他精心挑选了一处地形平坦、一望无际的平原:高加米拉,准备将这里作为与亚历山大决战的战场。

此时,亚历山大的势力已经扩张到整个幼发拉底河以西。于是,他继续挥师东进,向波斯帝国的腹地进发。随着军队深入波斯,后勤补给也变得越来越困难,亚历山大非常谨慎。偏偏这时又频频出现一些反常的自然现象,特别是诡异的月食,令两军士兵都人心惶惶,以为将要大难临头。

公元前331年的10月,双方军队终于在高加米拉做好战斗准备,一场大战即将爆发。大流士三世的计划是,用战车和战象的冲锋,扰乱马其顿方阵,等到对方阵线被撕裂后,再依次派出骑兵和步兵发动进攻。为此,大流士三世早早摆好阵型,将优势兵力集中在军队右翼,由部将马扎亚斯统帅。

大流士三世的阵型出卖了他的意图,亚历山大识破了波斯军队的作战计划。战争一打响,亚历山大就命令军队向右移动,大流士三世也令军队随之而动,双方的先头部队发生混战。大流士迫不及待地派出战车,直直地向亚历山大所在的军队右翼冲去。马其顿军队的弓箭手和标枪兵立刻展开反击,波斯战车兵伤亡惨重。

胜利的亚历山大进入巴比伦城

战车带来的些微优势,很快就被阵型严密的马其顿方阵给抵消了。战车不但没有将敌军的阵线撕裂,反倒让前来进攻的步兵挤作一团,陷入极度混乱。

与此同时,前线各路军队也开始混乱。大流士三世一心惦记着自己被俘虏的妻女亲人,派出马扎亚斯率军军队前去解救。马扎亚斯领导下的波斯军右翼,奋勇争先,顺利突破了马其顿军队的左翼,向着敌军后放营地进逼。被关押在马其顿军队后方的波斯俘虏,也杀死守军投入战斗。波斯军队的右翼占据了上风。

正当此时,在马其顿军队的进攻下,波斯军队的中心出现了一个缺口。亚历山大立刻把握这个大好时机,亲自率领军队向大流士所在的中军冲去。在一片震天的叫喊声中,大流士三世的信心再次动摇了。看到马其顿士兵投来的标枪就落在自己身旁,大流士三世的心理防线彻底动摇,他又一次掉转马头,抛下自己的军队逃走了。

正在激战中的波斯军队得知皇帝逃跑的消息后,也都开始撤退。撤退很快变成了毫无秩序的大逃亡,士兵们纷纷丢盔弃甲,人马相踩,损失惨重。马扎亚斯取得的优势也都付诸东流,看着败局已定,他也率军逃走了。

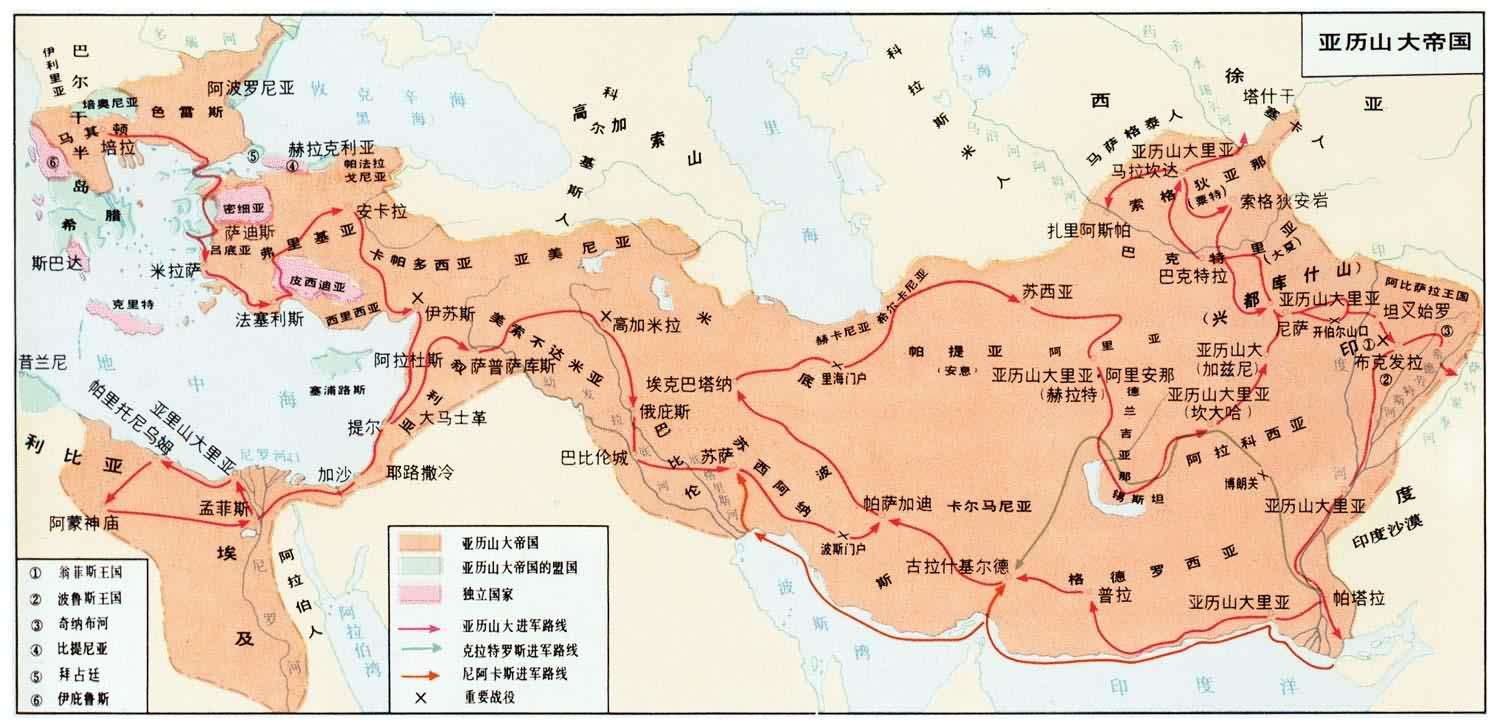

波斯的灭亡成就了亚力山大帝国

高加米拉战役失败后,大流士三世逃往伊朗高原北部山区,向帝国东部的省份发出勤王号召。不过,波斯帝国大势已去,大流士三世也已经彻底失去了臣民的信任,被叛变的部下杀死。随着大流士三世的死亡,盛极一时的波斯帝国阿契美尼德王朝也随之覆灭。

后果

波斯帝国灭亡:公元前330年,大流士三世在逃亡途中被叛变的部下所杀,遗体被交给亚历山大,波斯帝国就此灭亡。

结论:高加米拉战役是波斯帝国与马其顿之间最后的决战,大流士三世的失败注定了波斯帝国倾覆的命运。亚历山大成为波斯的新主人,伊朗的历史将掀开一个崭新的篇章。