日本奈良正仓院珍藏的一件著名宝物——《鸟毛立女》屏风,侧面反映了盛唐时期丰满的“天平美人”,因其保留至今而闻名。

今天能够看到的唐朝最准确、没有走样的文物,往往是在正仓院。

——马未都

《鸟毛立女》屏风人物头像

一对唇红齿白的双胞胎,身着白羽戏服,翱翔在极乐之宴,他们展开羽翅,在空中飞舞、追逐、旋转,如风如影。头顶的“鹤冠”,身上的白羽,是他们最好的装饰和飞翔的魔力,这是电影《妖猫传》中羽衣的风华。

如此迷幻的场景,如此闪亮的羽衣,只是编剧的杜撰吗?

《妖猫传》中羽衣的风华

当然不是,《新唐书·礼乐志》记载,唐宣宗曾以几百舞女,组成大型舞队,演出《霓裳羽衣曲》。舞者手命幡节,身穿羽服,饰以珠翠,“飘然有翔云飞鹤之志”。

《旧唐书》记载,唐安乐公主,“有尚方织成毛裙,合百鸟毛,正看为一色,旁看为一色,日中为一色,影中为一色,百鸟之状,并见裙中。凡造两腰,一献韦氏,计价百万。……自安乐公主作毛裙,百官之家多效之。江岭奇禽异兽毛羽,采之殆尽”。

也就是说,安乐公主的羽衣,从正面看是一色,从旁看是另一种颜色,在阳光下呈一种颜色,在阴影中又是另一种,裙上还闪烁着百鸟图案。因为“羽衣”盛极一时,以至于奇禽异兽毛羽,采之殆尽。

然而,可惜的是,如此绚烂多彩的羽衣,无一例实物存世。幸而,在一衣带水的东瀛,因仰慕大唐的风华,将羽衣这一只在文献中存在的神奇之物,还残留下昔日的一鳞半爪。

《鸟毛立女》屏风(第一、第二屏),正仓院藏

日本奈良正仓院珍藏的一件著名宝物——《鸟毛立女》屏风,原为装饰天平王宫,是圣武天皇与光明皇后生前使用的器具之一,侧面反映了盛唐时期丰满的“天平美人”,因其保留至今而闻名。

《鸟毛立女》一至三扇为站立仕女,四至六扇为坐姿仕女,按唐时顺序由右向左排列。

六扇表层皆为纸本,其上以白色粉质材料打底,每扇绘一仕女,人物或立或坐于树下,旁有山石、树木,上空有飞鸟。由此可见,《鸟毛立女》屏风所描绘的应是宫廷或庭院中的生活景象,而非宗教或大自然的情景。

画中人物、树石等形象,以墨线勾勒,除人物的部分肌肤、袖中与手执圆形器物三处着色外,余者皆为素色。

《鸟毛立女》屏风(第三、第四屏),正仓院藏

《鸟毛立女》屏风和唐朝美人颇为相似,画中美人形象均为粗眉、小口、圆脸。从妆容、发型、服饰到丰满的体态,均带有浓厚的唐风,可见唐文化的影响。

画中仕女皆梳两鬓抱耳、前髻下垂的倭堕髻,这种发型流行于盛唐,在开元、天宝年间的墓葬壁画中经常见到。

屏风人物面部、胸线、手部以及衣袖均以墨线勾勒,略加施彩,裸露肌肤部分为肉色,周围辅以淡淡朱晕,脸颊部分晕染为淡朱色,鼻梁和下颌施以白晕。

《鸟毛立女》屏风(第一屏局部)

六位女子面容初看一摸一样,粗眉细眼,眉间妆以花钿,唇侧饰有靥点,上衣下裙,肩有披帛。

然而,各个人物细节仍有所不同,比如,眉心所饰花钿数量也不完全相同。人物的眉式,为盛唐时期流行的出茧眉,可与MOA 美术馆藏《树下美人图》中的仕女对照。

壁画《树下美人图》,日本MOA美术馆藏

《鸟毛立女》屏风第二扇所绘仕女,穿着鸟羽状的裙子,证明当时可能有以鸟羽制裙的风尚,而鸟毛贴敷工艺,可能与在唐代贵族女子中风靡一时的“羽衣”或“毛裙”有关。

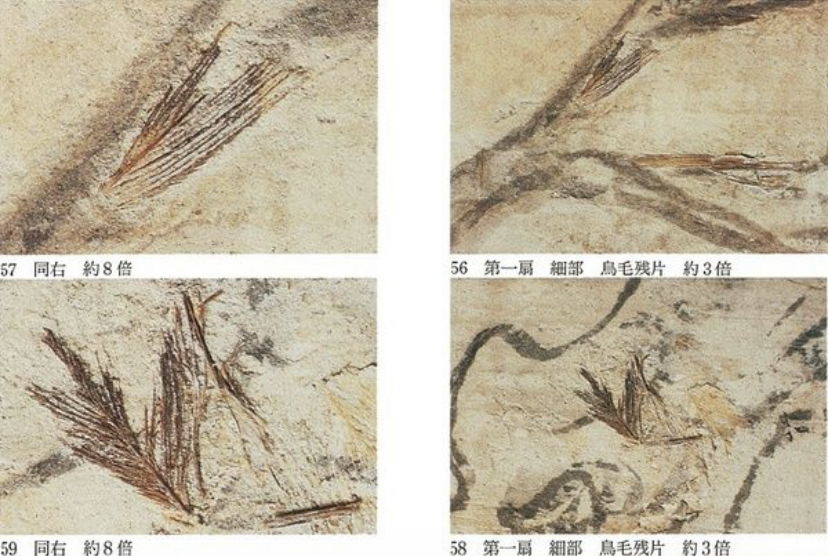

画面少数细部,如第二扇底稿线处,残存有贴敷鸟类羽毛的痕迹,推测画像中除了树、石等景物,以及上述人物部分设色外,其余皆以鸟毛贴敷装饰,其效果与正仓院现存的《鸟毛贴成文书》屏风和《鸟毛篆书》屏风应当相似。

《鸟毛立女》屏风上,穿着鸟羽状裙子的仕女

近年来,研究专家发现,在屏风画面表面残留的羽毛,经过荧光反射实验分析认为,羽毛是日本雉鸡的毛。

此外,在第五扇屏风背后所贴“天平胜宝四年”文书裱纸,以及几扇屏风所表现出的画风差异,也被断定此套屏风属于日本工匠在本地制作完成。

屏风上残存鸟羽的分析图

近年来,中国与日本学者最新研究大多倾向认为,《鸟毛立女》屏风为受唐风影响的作品,或以唐传稿本、粉本为底,东渡后再由日本工匠以鸟毛敷贴加工制成。

此作是7至8世纪中、日之间与东亚艺术文化交流的最佳例证。

《鸟毛立女》屏风(第五、第六屏),正仓院藏

2019年,日本新天皇登基,改年号为“令和”,为庆贺此事,东京国立博物馆举行了“正仓院的世界——皇室守护传承之美”特展。《鸟毛立女》屏风在1999年后,再一次完整地展出,成为一时盛事。

制作于公元754年前后,是存世唯一的7至8世纪纸本屏风。在1300多年的时光中,《鸟毛立女》屏风还能够保存下来,不得不说是一个伟大的奇迹。

《鸟毛立女》屏风的制作吸取了来自中国的文化养分,又加上日本本土工艺的独特风格,就此意义而言,此屏风不仅凝聚了佛、道、儒文化,还是东西文化交流、中日文化交融的生动体现。

“正仓院的世界——皇室守护传递之美”海报

关于《鸟毛立女》屏风

《鸟毛立女》屏风所描绘的应是宫廷或庭院中的生活景象,而非宗教或大自然的情景;

《鸟毛立女》屏风为受唐风影响的作品;

是7至8世纪中、日之间与东亚艺术文化交流的最佳例证。