一、骨哨的发现与研究概况

1973年河姆渡遗址进行了第一次发掘,出土了一批外形类似竹管状的骨器45件,用鸟禽类肢骨中段制成,长5~12.3厘米不等,中空,器身略弧曲,在凸弧的一侧开挖有圆孔”。

河姆渡遗址出土的骨哨数量多、年代久远,引起社会各界的浓厚兴趣和广泛关注。1979年浙江的著名笛子演奏家赵松庭和当时的中国音乐家协会主席吕骥等对河姆渡骨哨进行了测试,认为河姆渡骨哨是我国最古老的乐器,是现代六孔竹笛的雏形和所有管乐器的鼻祖。

1985年刘士钺在联合国教科文组织刊物《音乐考古学报》撰文介绍了河姆渡遗址出土的骨笛,后又在联邦德国汉诺威举办的第三届国际音乐考古会议上以《河姆渡骨笛》为题宣读论文,认为中国是世界上最早使用乐器的国家之一,比其它国家早约三千年,在国际上引起很大的反响。目前,河姆渡遗址出土的管状带孔骨器是一种乐器一骨哨(笛)的观点被学界和社会广为接受,它已经被编入教科书音乐词典等重要出版物,许多音乐家、音乐爱好者仿制骨笛,编曲演奏。

最近笔者对河姆渡遗址出土的骨哨进行了再观察,发现了一些不同于乐器的使用微痕,引起了笔者对骨哨功能的新思考,认为有必要对其进一步开展系统、深入的研究。

二、河姆渡”骨哨”的形制特征与分析

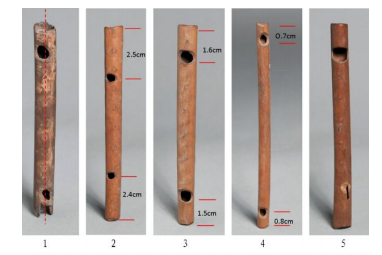

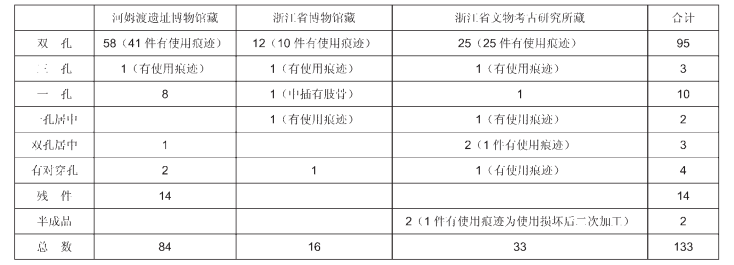

《河姆渡一新石器时代遗址考古发掘报告》中记录骨哨164件,并按加工孔的数量划分为四种类型:为A型18件(一孔),B型118件(二孔),C型8件(三孔),D型1件(五孔) ,残损19件。笔者详细观察了其中的133件标本,其中河姆渡遗址博物馆84件,浙江省博物馆16件,浙江省文物考古研究所标本室33件,并将这批骨哨改称”开孔骨管”。这批骨管最长的12.3厘米(T224 (4A)89) ,最短的5厘米(T211 (4A)231);管径最大的1.7厘米(T214 (4B) :148) ,最小的0.5厘米(T222 (3C) :108)。其中外径在0.7厘米以下的约54件,0.8~0.9厘米的71件,1~1.2厘米的7件,大于1.2厘米的1件,骨管略呈微弧状,孔在外弧一侧平均重量4.3克。

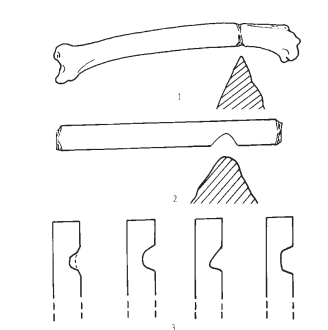

骨管的材质取自鹈鹕、雁、鹤等大型禽类的上腕骨、尺骨、桡骨等上肢骨。其中以尺骨、桡骨为多,截去两端骨关节取中段,有的靠近骨关节,有的选取长度相对均匀的中段。在肢骨的外弧侧,上加工圆孔,多数管身可见翼羽乳头(羽茎瘤)。骨管的加工方式推测是在较粗的砺石上磨切、锉磨制成(图一:1、2),骨管端口的磨切以及磨孔的表面不作精细磨光处理,有的经过二次磨制。锉磨后骨管开孔的侧面呈圆、三角、方形等(图一:3)。

骨管上的开孔大致有以下几个特征:

(1)开孔的大小与骨管管径不直接相关。管径大的不一定孔大,管径小的也不一定孔小。

(2)开孔的形状有多种,有长椭圆形、扁椭圆形、圆形、方形等。个别开孔加工在肢骨突棱上,造成开孔的形状近三角形,如T211 (4B) :340。

(3)开孔基本呈对称分布,即同一根骨管上的开孔到骨管近端口的距离基本相等。单孔管一孔居中,双孔管两孔对称,三孔管三孔均衡分布(图二:2~4)。

(4)开孔基本分布在骨管的同一侧,但也有发生偏移的,如T224(3B):61(图二:1)。

(5)使用损坏后二次加工。有的骨管一端有一孔,另一端破损后再次磨平端口,重新开挖一孔,如T213(4B):128,该骨管下端磨平后能看到残留三分之一孔的弧形痕迹,与其上端孔对应;并在下端寻找新的对称位置磨出一一个记号准备磨新孔(图二:5)。工具使用损坏后进行二次加工的现象在河姆渡骨针上也经常可看见。骨针的针孔拉坏后在原针孔的前面再凿钻一个针孔,拉坏的半个针孔仍然遗留在针尾。骨管上孔的大小、深浅、形状等不统一,缺少规律性。少数单孔管开孔的位置偏一侧,但绝大多数骨管上开孔位置呈现双孔骨管对称、单孔骨管居中三孔骨管均衡分布的规律。

三、使用痕迹的观察及分析

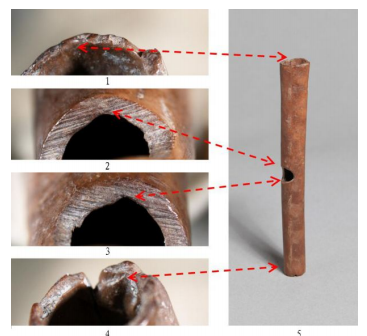

河姆渡遗址出土的大部分骨管在磨制的开孔、两个端口的边缘,可以观察到由于长期磨擦形成的凹痕,凹痕表面光滑,深浅不一。笔者通过体视显微镜、放大镜以及肉眼的观察,发现河姆渡遗址博物馆收藏的骨管中,有使用痕迹42件(残件除外),占60%;浙江省博物馆收藏的骨管中,有使用痕迹的14件,占87%;浙江省文物考古研究所收藏的骨管中,有使用痕迹的29件,占88%(表一)骨管上凹痕具有如下特征。

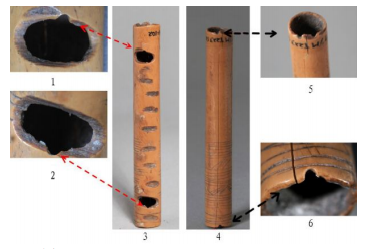

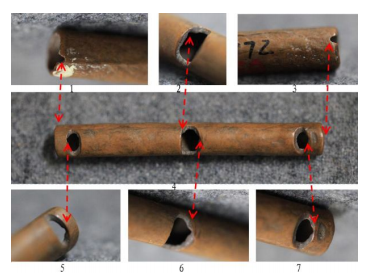

1、凹痕的出现位置有规律性,凹痕出现的部位在骨管孔和两个端口的边缘上、双孔管的孔上,凹痕出现在近端口一侧的圆弧上,两个端口边缘各有一处凹痕,位置与孔上凹痕相对(图三)。单孔管的孔,上凹痕出现在孔的上下两侧,两端口边缘同样各有一处凹痕,位置与孔上凹痕相对(图四),三孔骨管的凹痕位置与单孔管、二孔管相同(图五),从凹痕的大小、位置分布等特点看,可能是绳线一类的物品在骨管中长时间拉动摩擦形成的痕迹。

2、使用痕迹明显,凹痕磨擦痕迹明显,表面光滑:骨管之间摩擦痕迹深浅与大小存在一定的差异,有的磨痕较浅,如T214 (4B): 114;有的磨痕面较宽,如T231(4A):237;有的磨痕较深,形成呈半圆形凹槽,如T223(4A):102;有的在骨管腔内壁可以观察到摩擦形成弧形斜面T211 (4B) : 340。在骨管孔的弧圈上凹痕的数量有一至数个不等:有的在中间,有的偏于一边骨孔上的凹痕固定出现在近端口一侧的弧圈上:骨管端口的凹痕固定出现在无孔一侧。

四、讨论

用禽类肢骨制作开孔骨管的现象在新石器时代遗址中具有一定普遍性,如浙江桐乡罗家角、河南长葛石固、江苏吴江梅堰、甘肃永靖大何庄、浙江萧山跨湖桥、河南舞阳贾湖、河南汝州中山寨、青海诺木洪搭里他里哈等遗址都有出土,反映了新石器时代骨制品的取材与利用方式的一个特点。河姆渡遗址出土的开孔骨管制品有着自身的特点,尽管每件骨管上的开孔数量不同,但位置分布具有对称、均衡等特征,并留下了明显的使用微痕。微痕观察显示它们可能是一种与绳线类纤维结合使用的工具。

1、骨管上使用痕迹的信息解读

(1)凹痕和使用痕迹显示骨管是和线绳结合使用的。从凹痕的数量位置分析,河姆渡单孔(孔居中)型,双孔型,三孔型,五孔型(其中三孔为磨制一半时弃用,实际应为双孔型)有一种相似的穿线方式。根据骨管上四个痕迹点凹痕的深浅,以及对管壁凹痕的弧形斜面等的观察,可推断出线绳穿过骨管和管孔的方式。以双孔型为例,骨管管壁的凹痕斜面(C)是细线穿过骨管管孔(B)从骨管端口(A)穿出在骨壁口长期摩擦的凹痕。在同一件器物上出现在骨管端口的磨痕要比在骨管开孔的磨痕深,说明摩擦力有大小,A点的凹痕比B点的凹痕磨损深,说明线绳在B点的摩擦力小于A点,可以推测穿过骨管管身两孔的线与穿之前的线不平行,有一定的斜度和夹角。所有具有凹痕的骨管只在四个相同位置上有使用痕迹,因此这种穿线方式解释是合理的。三孔型、单孔(孔居中)型凹痕与双孔型使用特征相似。五孔管(T212(4A): 112) 上下两个大孔凹痕的使用痕迹与双孔管相同,其余三个斜的小孔没有任何使用痕迹,其加工方式、磨孔的位置没有规律性,磨制特征随意性明显,而且只有一件,应是个例,可看作双孔管。此外,单孔管开孔偏于一侧的有9件,对穿孔4件,无孔管1件均没有使用凹痕,无法判断其用途。其中有些可能为加工过程中的半成品或废品。

(2)骨管上的微痕特征显示,骨管存在两种运动形式,即水平和旋转运动水平运动线绳穿过骨管后形成高低差,并能在水平移动过程中随时停留在需要的部位。线绳受到一定的横拉受力,可能造成骨管上磨制的孔至管口这一段管壁受力崩裂。旋转运动,骨管上孔的凹痕位置并不固定出现在孔的圆弧中间,有些凹痕偏向一边,有些会出现几个凹痕,有些会形成较宽的摩擦面,可能是使用者在操作过程中有旋转动作时造成骨管中线的拉伸时一松一紧而使原先凹痕位置发生变动。另外,骨管两端管口的凹痕有位置偏移的情况,如T212(4A): 112。将骨管有孔面对着人,可以发现上方的开孔弧边上的凹痕偏右,下方的开孔弧边上的凹痕偏左,可能是先民手握骨管逆时针旋转后造成的。骨管之间凹痕深浅有不同,反映了使用时间的长短不同:凹痕的内径能够反映线绳粗细。从一些半圆形凹痕(T223(4A):102)可推测,线绳的粗细在0.5~1.0毫米之间,这与其他新石器时代遗址,如西安半坡、江苏吴县草鞋山、华县泉护村四、荥阳青台等新石器时代遗址出土的纺织品的纤维粗细相吻合。

2、从形制特征看河姆渡遗址出土开孔骨管的用途

(1)孔的位置河姆渡遗址中多孔骨管。上孔的分布具有对称和均衡等特点,这与边棱乐器上孔的位置布设不同,对称的孔是吹不出不同音调的。笛属于边棱乐器,靠气流吹奏出乐曲,吹口在管子的一头,按孔在管子另一端,从吹孔到每个按孔的距离是发出不同音律的基础。另外,开孔形状也无法实现边棱乐器。上能用手指按住按孔而密闭气流的功能。河姆渡遗址出土的多孔骨管与贾湖遗址出土的”骨笛”在加工方式、形制特征等方面有着明显区别。另外,形似现代鸟哨的单孔管(T31 (4) :54),也与鸟哨2的形制、结构、使用方法差别很大,仅仅外形相似而已。从形制特征和使用微痕的特征这两点可判断,河姆渡骨管不属于”骨哨””骨笛”等音乐类用品。音乐工作者的判断依据主要是形状上相似,至于试吹,在连续吹破了两支”骨哨”后没有得出明确的结论。赵先生在文章中引用的”骨哨”的形制仅是少量的个例,所谓的五孔管只有一件,单孔居中的两件叫,大量有两孔的骨管并没有解释与音乐的关系。而两孔的骨管要占整批骨管的八成,论据缺乏主流器形在数量上的支持。赵先生曾撰文把T212(4A): 112判断为世界上最早的骨笛,依据是骨管管身一侧有三个手指按孔,但是他后来又发表论文否定了自己的观点,指出”河姆渡出土的一百多根哨与笛之中,只有一根是横开6孔吹孔在管端的。笛长约10厘米,中指般粗细,手指无法按住6个音孔,因为距离太近。只能说,这是横笛的雏形”。实际上,这三个小孔的距离均不到2厘米,即使算上边上的大孔也不到2.5厘米,而人的三个手指并排的中心点距离是3.5厘米,因此根本按不住孔。因此,当年音乐工作者对这批骨器的认识与判断是带有行业主观色彩的误读。

(2)骨管的使用功能,根据骨管开孔分布的对称与均衡的特征以及骨管上的各种微痕,可以推测这批骨管很可能与史前纺织有关。河姆渡遗址迄今尚未发现织物遗存,但是出土了很多和纺织有关的生产工具,并且存在与骨管伴出的现象。如在河姆渡的第3文化层出土的一支骨管中有一枚骨针:在骨管出土的较多探方中,也同时出土了较多的与纺织、编织有关的遗物,如骨匕、骨针。在第二次发掘的20个探方中,开孔骨管出土较多的探方有T211、T221、T231、T242等四个探方,其中出土骨匕、骨针数量也很多,占第二次发掘这两类器物出土,总数的60%至70%,显示这几种器物存在比较密切的关联。

笔者推测,骨管用于纺织用途存在两种形式:一是用于并线。即将两股纱绞并成一股线,这种用途与现代机器并线功能类似。这类用法在国内的农村手工制作麻绳、综绳、草绳还有使用,具体操作是,将两股的两头分别固定在两个连动的摇柄,两线中间穿有一个部件(开孔骨管,穿法),另外两头合并固定在远处,并线时转动摇柄,两线同时转动经过中间的开孔骨管后绞并成一股线,这时需要手握骨管随着绞成一股线的长度慢慢移动,直至全部完成。二是用于编织,即将两股经纱相绞编织。人类早期的纺织主要采用指编技术,将两组纱线进行编织,有纬纱编织和经纱编织两种。纬纱缠绕编织时,经纱在两个横杆之间拉直,让纬纱成对穿过一上一下,把经纱缠绕住;经纱编织是指将成对的经纱相互缠绕纬纱。这项技术主要用来编织窄条织物。在土耳其的安纳托利亚和秘鲁都发现了采用纬纱编织和经纱编织法织成的早期织物。综版式织机是目前世界上发现的最古老的绞经编织手工纺织机,最早见于埃及柯普特时代(公元400-600年),北欧斯堪的纳维亚地区铁器时代(公元400年)的遗址中也曾发现这种织机划。

国内西藏日喀则地区还保留了用牛皮做综版的此类织机,主要用于织狭幅的带子。这种织机用方形或多边形综版开口,编织物结构为经纱绞织,这种织机国内出土文物中未见,但是出土有类似的编织物。1981年河南荥阳青台村仰韶文化遗址发现的距今5500年的丝织物残片的编织类似于综版式织机的绞经织法,是一种二经绞罗织物网。1972年辽宁北票丰下商代早期遗址中,发现有小片综版式织机织成的织物咖。1976年山东临淄郎家庄一一号东周殉人墓出土的纺织品中有一类双经单纬丝编织物,类似于上下绞转的织物,成品厚实坚密。

(3)骨管式织机模拟复原和编织,实践根据出土多孔骨管形制特征和使用痕迹,参照历史和民族学资料,推测以多孔骨管为主要部件的河姆渡骨管织机在操作手法上部分类似于后来出现的综版式织机上下两根经纱平行穿过有孔的骨管,经纱一端系于织者的腰部,一端系于木柱,编织者一手握住一把骨管,另一手依次转动每一根骨管,然后穿纬、打纬,循环反复编织,织物的组织结构与综版式织机的织物基本相同。综版是上下转动,形成能穿纬的开口,而骨管是左右旋转运动进行绞经:综版式织机不但能数十个综版做整体转动也能使综版单独转动,骨管只能单独依次转动绞经:综版有四孔,两组经线分别穿四孔:而骨管只有两孔,上下两根经线分别穿两孔(单孔穿入中间一孔,中间的纸板模拟骨匕),在编织时都可根据编者的编织需要水平移动并停留在不同位置。从编织技法上看,骨管的这种编法与手工草编法更接近叫。

人类应用动物骨质材料制作器物历史较早,可以上溯到旧石器时代,加工综版之类2~3毫米的薄板的难度较大,加工技术出现较晚,骨管编织从制作材料到编织方式都显示此类编织工具要比综版式织机更原始。

五、结语

国内新石器时代遗址中出土的开孔骨管因遗址和文化面貌不同,形态特征有所区别,但目前都把它们归属于音乐类用品。河姆渡遗址出土的这类遗物研究结果说明,不能简单地从骨管外形上像乐器而判断是音乐类用品,应该结合形制特征、使用痕迹、出土情况进行综合分析。

《淮南子·汜论训》用了十几个字概括了史前纺织技术的起源和特点:“伯余之初作衣也,續麻索缕,手经指挂,其成犹网罗。”说明我国新石器时代的先民已经有纺织生产活动。事实上,人类从旧石器时代已经开始使用植物编织苇席、箩筐,到新石器时代用动植物纤维纺纱织布,历经了数千年。由于受到纺织品遗物在遗址中不易保存的制约,目前对史前纺织技术的考古学研究工作开展得很少,从编织技术到纺织技术的发展过程还缺少完整、清晰的认识。河姆渡这批开孔骨管是反映史前人类的纺织活动从编织向纺织过渡的实物资料,说明距今7000年前很可能采用一种用管式绞经编织方法生产狭长带状纺织品,这对史前纺织史的研究具有非常重要的价值。