前因:1、郑成功收复台湾;2、三藩之乱;后果:清统一台湾之战。

文/全历史 一口

前因:

1、郑成功收复台湾:1662年,郑成功东征,驱逐荷兰人,收复台湾。

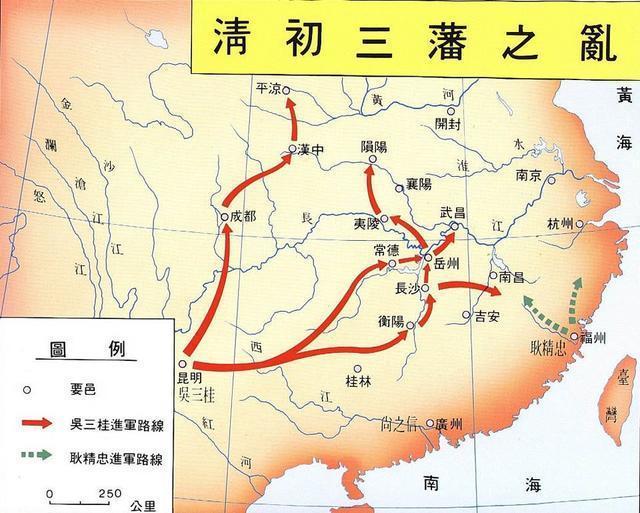

2、三藩之乱:1673年,康熙帝下令撤藩,引发平西王吴三桂、平南王尚之信、靖南王耿精忠起兵叛乱。

公元1674年至1680年,明末抗清名将郑成功之子郑经率水师渡过台湾海峡西征,期间占据了潮州、泉州等沿海城市。但很快,这些城市就被清军收复,这一过程被称为“郑经西征”。

1674年5月(康熙十三年),郑经率大军西渡台湾海峡,抵达厦门。

此时清廷控制的大陆已乱成一团,吴三桂、尚之信、耿精忠三位汉族藩王,纷纷起兵反清,控制了长江以南大片区域,与清廷隔江对峙。

郑经的族谱

而郑经此次西征,有一明一暗两个目的。

明面上,郑经在台湾得知平西王吴三桂打着“兴明讨虏”的旗号在云南叛变清朝,靖南王耿精忠、平南王尚之信也分别在福建、广东起兵响应。眼看着清廷的半壁江山裹入三藩之乱,郑经认为,作为明朝国姓爷朱成功(即郑成功)的继承者,说到复明,没有人比他更有资格,此时不出兵,更待何时?

暗地里,则是因为两个月前,耿精忠遣心腹黄镛赴台,极力劝说郑经发兵西进,共图闽粤。

耿精忠在书信里,一边声称“贵藩将水吾将陆,江浙唾手可得”,一边承诺只要郑经出兵,即以闽南的漳州、泉州两地相许。

既有煽动,又有蛊惑,实在让人难以拒绝。

就这样,郑经定下了西征大计。

郑经没想到的是,耿精忠翻脸的速度比他渡海的速度还要快。郑经刚到厦门,就收到耿精忠手书:世藩来甚善,各分地自战可也。

说白了就是“哪凉快哪呆着去吧,我现在不稀罕你的兵了!”

原来,郑经率军靠岸之前,耿精忠就收到消息,说郑经此次前来,船不满百,兵不满万。一方面,郑家军的阵容让耿精忠很失望;另一方面,耿精忠起兵不满一个月,已有粤北、浙江和江西部分地区望风归附,耿精忠志得意满,自认不需要割地换取盟友了。

无奈之下,郑经只好先占领漳州府下属郡县海澄(今福建龙海市东部),泉州府下辖县同安(今厦门同安区)。

不想,由于耿精忠平日为人跋扈、贪敛成性,起兵之后其部下又暴虐百姓,泉州、漳州、潮州守将听说郑家军到了,陆续前来投靠。

郑经于是在粤北闽南站住了脚。

康熙十五年(1676年)五月,耿精忠打算会合吴三桂进攻江南,征召汀州(今福建长汀)总兵刘应麟出师,刘应麟不愿派兵,暗中联络郑经,献汀州以示归顺。

耿精忠得知此事后气急败坏,暂停北上计划,调转大军攻打郑经。

耿、郑窝里斗得正热闹。另一边,清朝征南大将军杰书却已率清军破了仙霞关,一路南下取浦城、建宁,克延平,抵达距离福州百余里的水口。清兵大军压境,杰书遣使招降。耿精忠南有郑军、北有清兵,只好率百官出城投降。

耿精忠的旗帜倒了,郑经的西征之路差不多也就走到头了。

三藩之乱行军路线图

清军已进入福建,少了耿精忠的部队做缓冲,郑经不得不直接对抗清兵主力。他先派3万人进攻福州,却在乌龙江被清军击败,其他领地也相继失守,只好退回厦门。

此后一年多的时间,郑军苦手厦门、金门,数次出兵,试图收回闽南地界,却都没有取得决定性的胜利,战况陷入僵局。

康熙十七年(1678年),清廷派人和谈,并承诺如果郑军肯退守台湾,则“本朝何惜海外一弹丸之地”,郑氏可永据台湾,“从此不必登岸,不必剃发,不必易衣冠。称臣纳贡可也,不称臣,不纳贡亦可也。”但对郑经提出的“开关通商,留海澄为互市地,自由贸易”一事,清廷始终不肯让步。

康熙十九年(1680年)正月,经过多年的征战,郑氏王朝的财务已经严重透支,清朝福建水师提督万正色又率军来围困金门、厦门,郑军困守孤岛、缺乏补给。郑经只得率诸将回台湾。

后果:

清统一台湾之战:1680年,郑经西征撤回台湾,未与清朝达成称藩和议,1683年,清朝派福建水师提督施琅出兵收复台湾。

结论:郑经西征是郑氏家族为“反清复明”事业所作的最后一次尝试和努力,此后郑氏龟缩于台湾,既无能力也无斗志再出兵。三年之后,清朝福建水师提督施琅出兵攻打台湾,结束了郑氏对台湾的统治。