开创先河,以引领后人一往无前。

思重重,念重重,旧爱新恨如潮涌,

碧落黄泉无消息,料人间天上,再也难逢……

——《长恨歌·此恨绵绵无绝期》

清唱剧是十七世纪初在意大利诞生的大型声乐体裁,最早是以《圣经》为体裁的,如海顿的《创世纪》、亨德尔的《弥赛亚》等,因此原被称为“神剧”。随着世俗题材的出现,“神剧”便被“清唱剧”一词所替代。

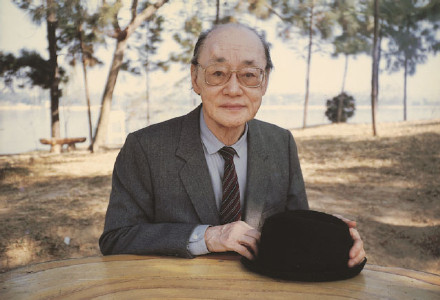

黄自

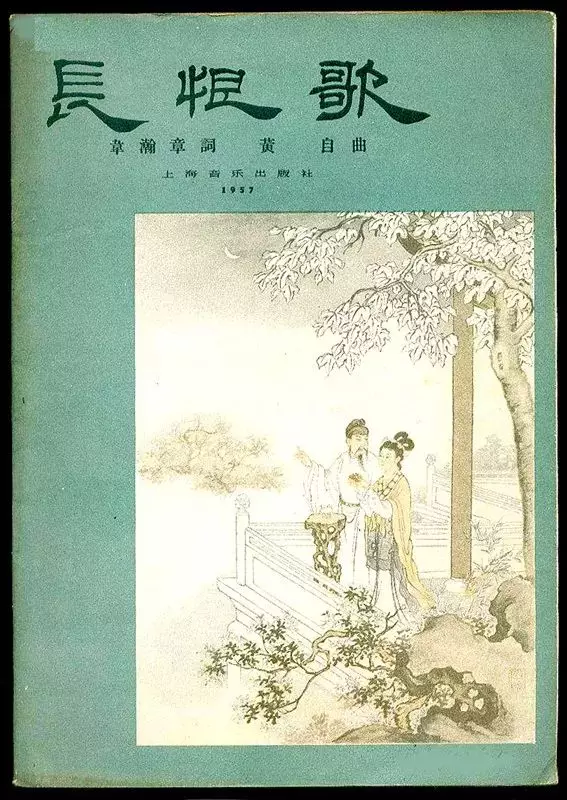

将“清唱剧”一词翻译到中国的便是黄自先生,而创作中国第一部“清唱剧”的也是黄自先生。这中国第一部清唱剧《长恨歌》作于1932年,由韦瀚章作词、黄自作曲。韦瀚章先生是国内歌词创作和理论研究的先行者,是提出“歌词”这一专业术语的第一人;黄自先生曾在清华学校、耶鲁大学学习作曲,学成归国后成为我国第一代专业音乐作曲家和教育家,培养出了贺绿汀、刘雪庵、陈田鹤、江定仙等当代著名作曲家。

韦瀚章

韦瀚章和黄自在上海国立音乐专科学校工作时结识,并且培养出了深厚的友谊。在《长恨歌》之前两人还有过多次合作,联手推出如《抗敌歌》、《思乡》、《春思曲》等广为流唱的作品,但在这么大规模作品上的合作还是第一次。1955年《长恨歌》的出版序言中介绍了他们的创作动机:“一方面固由于当时国立音乐专科学校的急切需要,另一方面,我们不能不承认是我们当时当地,亲自体验的环境所鼓起的强烈民族意识的激励。”[1]

“当时当地”的1932年正值抗战前夕,而20多岁的热血青年韦瀚章和黄自,便希望借历史故事反思当时的中国局势。清唱剧《长恨歌》的取材来自白居易的同名长篇叙事诗《长恨歌》,讲述的是李隆基和杨玉环的爱情故事,但对于两人更重要的,是这儿女情长背后的政治和社会背景。就如序言中所言,韦瀚章和黄自选取这个故事“并不是想针对某一个人,而是想指出政治不清明,就会引起民族灾难。”[1]

时任国立音专教务主任黄自(左一)和事务员韦瀚章(右四)在毕勋路校址

在国立音专工作期间,黄自用了一个学期时间完成了《长恨歌》的一、二、三、五、六、八、十乐章,而属于独唱部分的第四、七、九乐章没有完成。虽然在形式上看来,黄自的《长恨歌》的确是“未完成的”,但在故事和音乐内容上,已有的七个乐章已经构成了非常完整连贯的音乐叙事系统。

第一乐章“仙乐风飘处处闻”和第二乐章“七月七日长生殿”描写李隆基与杨玉环的爱情场面;第三乐章“渔阳鼙鼓动地来”和第五乐章“六军不发无奈何”描写安史之乱,第六乐章“宛转蛾眉马前死”描写杨贵妃被赐死;第八乐章“山在虚无飘渺间”和第十乐章“此恨绵绵无绝期”则描写了李隆基和杨玉环阴阳两隔的凄惨境况。

韦瀚章在歌词创作中大量借鉴了白居易的原诗和其衍生元曲《长生殿》,每个乐章的标题也是取自白居易的诗句。在保持歌词的民族性和文学性的同时,韦瀚章也根据当时的时代特点做了许多创新,比如“只爱美人醇酒,不爱江山”、“可恨的杨贵妃,可杀的杨丞相”等词句,便使用了白话和通俗口语拉近观众与故事的距离,同时更深刻地传达出了谴责和愤怒的情绪。

台湾国立大学合唱团演唱第五乐章“六军不发无奈何”

《长恨歌》七个乐章总长仅22分钟,但各乐章中的音乐形象都很鲜明。黄自对中国古典诗词有许多研究,而他根据歌词的平仄声调、诗词的吟诵节律所作出的音乐,能够和歌词很好地贴合,听起来自然生动。因此,《长恨歌》的乐句、乐段中经常出现节拍变换和不同强弱的起落,这种“不方整性”便是黄自音乐与诗句融合的结果。[2]

在歌词节律之上,音乐创作当然也离不开歌词的内容。因为《长恨歌》所描述的是爱情和社会悲剧,在音乐旋律上也需要表现出悲剧性,黄自便运用了不协和音程、半音阶的手法以及和声的离调、转调表现出不稳定的情绪和悲剧性色彩。[3] 第六乐章“宛转峨眉马前死”是杨玉环刑场上受刑前的咏叹调,整首歌曲中贯穿的变化音便很有力地表现了杨玉环痛苦和怨恨的情绪。

Echo合唱团女高音龚爽演唱第六乐章“宛转峨眉马前死”

在钢琴伴奏上,不同的固定音型也很好地烘托和渲染了音乐内容及特定的情绪。比如第十乐章“此恨绵绵无绝期”开头低沉绵延的钢琴声,就仿佛是窸窸窣窣的“凄凄秋雨”,渲染了唐明皇在失去杨玉环之后内心的荒凉和悲愁。

华岗唱友合唱团演唱第十乐章“此恨绵绵无绝期”,男中音赵方豪

黄自在《长恨歌》中使用了大量的西方音乐理论、形式及创作手法,但他也没有“冷落”中国民族音乐风格。第八乐章“山在虚无飘渺间”借鉴了古曲《清平调》的旋律,因此中国古典韵味十足。全曲以五声调式为基调,没有离调和转调,是整部剧中民族风格最为强烈的一个乐章。

台湾国立大学合唱团演唱第八章“山在虚无缥缈间”

完成创作《长恨歌》七个乐章时,黄自年仅28岁。他的音乐生涯刚刚起步已万丈光芒,中国社会也翘首期待着他写出更多的作品,继续为中国近现代音乐树下里程碑。然而,世事难料、人生无常,1938年黄自因患伤寒病逝于上海,终年34岁。而《长恨歌》剩下未完成的第四、第七、第九乐章,竟成了永远的遗憾。

而这遗憾,也引领着下一辈的音乐工作者继续前进。再等34年,黄自遗漏的这三个乐章将由他生前的学生林声翕补遗——结合了西方声乐艺术与中国诗歌的《长恨歌》终于完整。除此之外,黄自的学生们也继续在中国近现代音乐的发展历程中不断攀登新高:林声翕的作品《壮丽的海洋》将开启中国交响诗的创作;江定仙编曲的《康定情歌》成为脍炙人口的传统民歌;贺绿汀将改革和引领中国近代电影音乐创作……

上海音乐学院里的黄自像

一位音乐家的成就并不受限于其生平,因为其每个音乐作品的意义都不仅限于其自身,而是影响深远的:“第一”的开创者,必将引申出更多的“第一”。

注释:

[1]钱仁康,“黄自的生活与创作”

[2] 高虹,“清唱剧《长恨歌》的旋律艺术”

[3] 林花琼,“黄自《长恨歌》音乐悲剧性初探——以几个乐章为例”