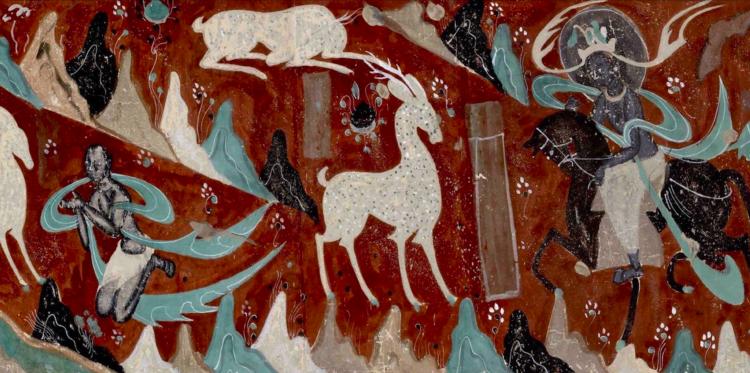

敦煌石窟257窟的壁画《鹿王本生图》,活灵活现地演绎了九色鹿的故事。整幅画尺幅不大,但在中国美术史上却有重要的意义。1981年,据此改编的动画片《九色鹿》上映,使这幅画成为家喻户晓的经典之作。

千年莫高,人类敦煌。对于世人而言,敦煌不仅是艺术的殿堂,更是精神的高地。

——赵声良(敦煌研究院院长)

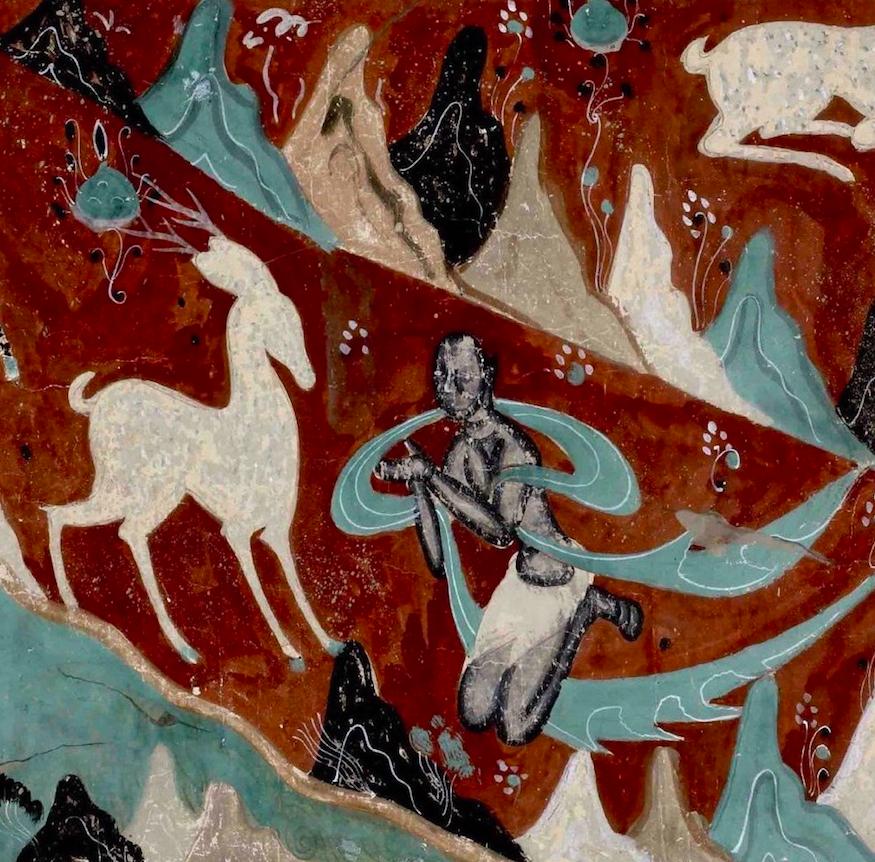

在印度恒河边的树林中,生活着一只九色鹿,其毛五色,其角白如雪。有一天,从恒河中传来失足落水的呼救,九色鹿跃进湍急的之中,将落水人调达托起至岸边。

被救者对着九色鹿长跪谢恩,九色鹿告诉他:“不用谢,只希望你能够保守秘密,不要告诉任何人见过我,很多人都想得到我的皮毛,我会因此没命的”。

调达发誓不语,离九色鹿而去。

不久后,王后梦见美丽的九色鹿,想要拥有它华美的皮毛。国王便张贴告示,赏以重金,命人找寻九色鹿。

听闻重金悬赏的消息,见利忘义的调达,未能抵住诱惑,向国王泄露了九色鹿的行踪。

他与国王的兵马来到森林,寻找九色鹿,正小憩的九色鹿被气势汹汹的军队阵势惊醒,当他见到落水人和国王时,便明白了一切。

九色鹿从容地来到国王面前,告知曾营救调达的经历。国王被九色鹿舍己救人的精神所感动,下令绝不可诛杀。

那位忘恩负义的落水人,也遭到了应有报应——应验他发过的毒誓,全身长满了毒疮,跌落悬崖而亡。

人类的欲望,在纯洁善良的九色鹿面前,如此脆弱,如此不值一提。这是一个有关人心的悲剧,九色鹿在舍己为人的同时,也对人类从此失去了信心。

九色鹿的故事,活灵活现地演绎在敦煌石窟257窟,也就是今天所见的《鹿王本生图》。整幅画尺幅不大,但在中国美术史上却有重要的意义。

作品采用横卷连环画的形式,故事从两端开始,中间结束。全图按故事的缘起、发展、高潮、结束等过程绘制多幅画面,前后衔接,首尾完整。

《鹿王本生图》的九幅画面场景讲述了5个情节:溺人落水,九色鹿救起溺人调达;调达跪地向九色鹿谢恩;王后要国王捉鹿,调达告密;国王率军捉鹿,乌鸦叫醒九色鹿;九色鹿向国王控诉调达。

故事由画面两端向中间推进,将国王与鹿对话这段故事高潮放在中段,创造了新颖的构图形式,作品体现了魏晋连续横卷式的独特历史风貌。

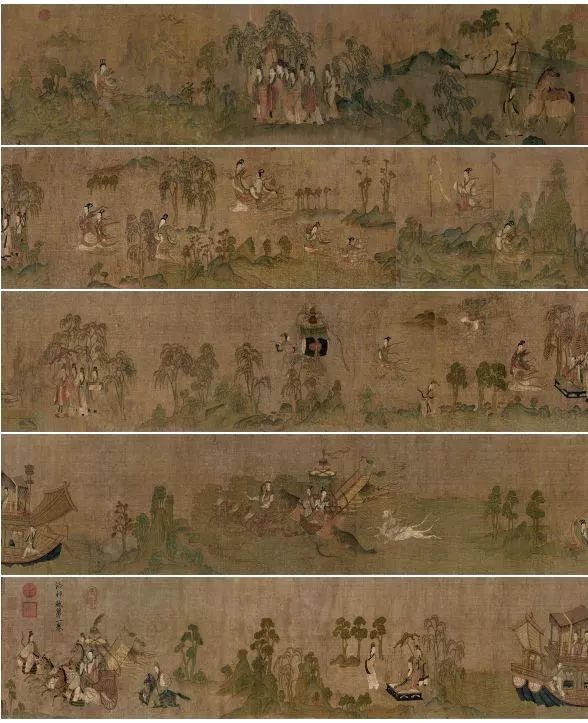

在中国美术史中,长卷式的构图早有出现,战国时期的采桑宴乐攻占纹壶上,就出现了条带状的采桑、狩猎、宴乐等活动。

再到汉代画像石中出现的故事情节,如鸿门宴,二桃杀三士等都是长卷式的构图;两晋以后的画家如顾恺之开始使用手卷作画,如《女史箴图》、《洛神赋图》等。

北魏时期的《鹿王本生图》,也正是将西方传来的佛教故事,以中国传统长卷的构图方式以呈现。

作品改变了同一题材作品在印度巴尔胡特浮雕“一图数景”,以及新疆克孜尔石窟“单幅方形画面”的构图形式,而选择采用横卷式连环画构图。

在画面中,山石河流也占据很大一部分。山水风景的描绘主要是为了填补空间和划分画面,简要交代了特定的环境,从而增强画面的视觉效果和故事的说教功能。

《鹿王本生图》将故事的高潮部分——九色鹿讲述经过放在了画面的中心位置。同时左右两边的九色鹿都把身体转向中间,起到了一个视觉引领的作用。

这个时候正是九色鹿剧情的反转,并且失足人生疮遭到报应的部分,把佛教中的惩恶扬善放在了人们视觉的中心点,再向两边倒叙,让观者逐步地推出这个事情的经过。

整个过程充满了韵律,以及故事情节的跌宕起伏,巧妙地把时空顺序对应起来,体现了画工对于画面的独特构思。

佛教的传入,对中国的人物画发展是一个突破,佛像画有一套严整的规范。正处于北朝时期的敦煌壁画,开始对人体比例重视起来,吸收了色彩晕染方法后更加重视立体。

《鹿王本生图》画面上的人物大多都身体修长,衣带随风飘举,手势和动态都带有舞蹈的风姿,能够让人联想起那种“飘若游龙,娇若惊鸿”的体态风格。

人物形象清瘦,具有汉民族的审美特点。并且大多善于表现其内心世界,在眼神中表现出智慧的光彩,嘴角常常泛起一丝微笑。

画中人物也反映了北魏人物绘画的状况:秀骨清像,令人懔懔若对神明;长裙贴腿,飘带飞扬。这些北魏人物画取得突出成就在这幅壁画上都能体现出来。

作为我国古代最为重要的画种,山水画发轫于魏晋六朝。画面上山川树石的画法还十分的朴拙,也是魏晋时期画家对于比例关系把握不到位造成的,反映了中国山水画早期的审美特点。

《鹿王本生图》中的山水,自然成为视觉研究专家对中国山水画萌芽期进行研究的重要参照。

在用色方面,《鹿王本生图》看似用色非常鲜艳,实际上用色量很少,仅有6种。土红色在整幅画中所占比重较大,这是魏晋南北朝时期一个较为突出的用色特点。

再辅以石青、石绿点缀,加以黑、白、灰三色调和,缓和了土红和石绿石青在对比上的强烈,做到冷暖对比和谐,同时也衬托出对比色颜色的鲜亮程度。

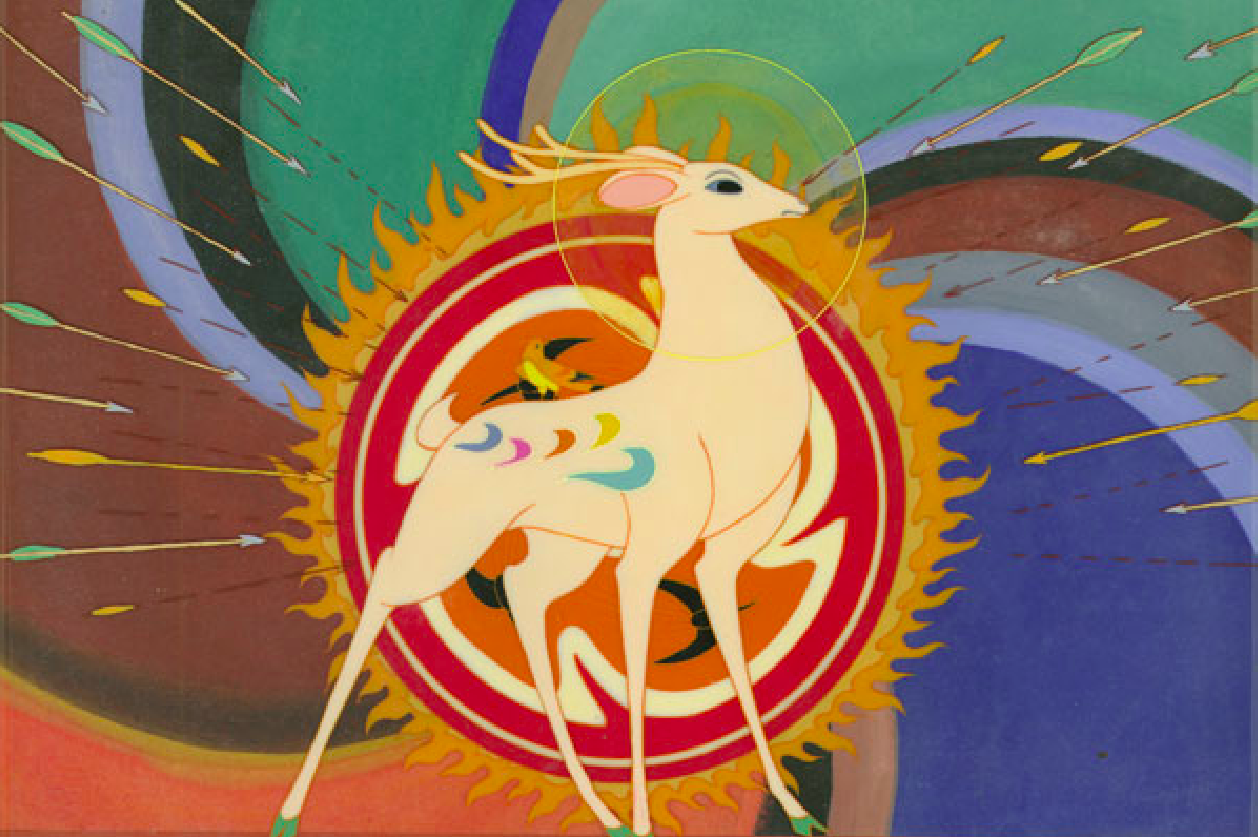

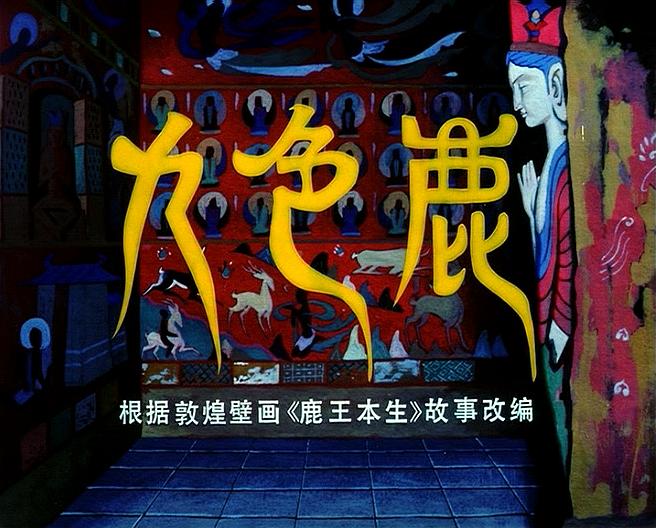

1981年,根据《鹿王本生图》改编的动画片《九色鹿》上映。

片中活脱的小鹿,邪恶的落水者,引人入胜的故事情节,还有那鲜艳却质朴的配色,陪伴了70后和80后的整个童年,令人难以忘怀。

直到今天,《九色鹿》仍是国漫中难以超越的经典。

30多分钟的成片,设色清雅脱俗,完美地呈现出了中国传统佛教故事画的魅力,也重新演绎了敦煌壁画的风采。

即便今天,《鹿王本生图》以其艺术的手法,向人们传达舍生取义、普济众生与善恶因果等朴素的佛理,做到了完美地阐述。仍在传达着一个民族古老而悠久的道德、为人准则。

关于《鹿王本生图》

敦煌莫高窟北魏时期具有代表性的一幅画;

画作讲述了释迦摩尼生前还是一只九色鹿,舍己救人的故事;

画作以连环画的性质来呈现出来;

作品突出了北魏时期的绘画特点;

作品是由西域粉本和中国长卷式构图结合而成,是文化交流的结晶。