在元四家中,倪瓒是个性最突出,风格最鲜明的一位,他的画作在艺术史上独树一帜,无人仿得精髓,更无人超越。画如其人,倪瓒将他的洁癖、雅癖、他内心的风景,全部都印在了画面上,《容膝斋图》便是这样一幅画作。

人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与之交,以其无真气也。

——张岱《陶庵梦忆》

在元四家中,倪瓒是个性最突出,风格最鲜明的一位,他的画作在艺术史上独树一帜,无人仿得精髓,更无人超越。

他因为独特的癖好——“洁癖”与“雅癖”而为人所津津乐道,其中的奇闻轶事百余年来仍在坊间流传不止。

“天下无人也!”

倪瓒的确为人清高绝俗,甚至孤高峭薄而近乎无情。他的画荒寒萧索,仿佛皑皑白雪覆盖着的世界,又彷佛剥离掉了一切光鲜的皮相,徒留世界的骨相,充满着极简主义的风味。

明朝书画大家董其昌临摹他的画后发出了“十指皆仙”的感叹。他的一生都在追求极致的洁净与高雅,俗尘之事他唯恐避之而不及。

字如其人、文如其人、画如其人,对于倪瓒这样纯粹透明的人来说更是如此。他的洁癖、雅癖、他内心的风景,全部都印在了画面上。

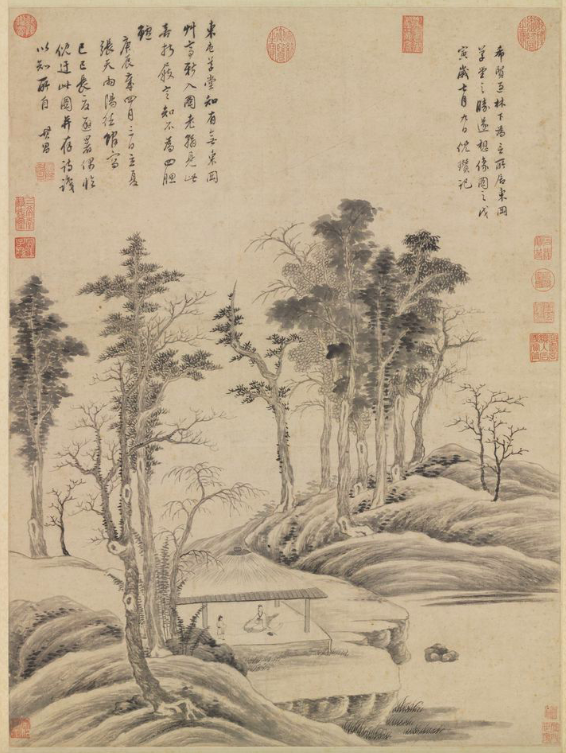

最能代表他艺术风格的当属《容膝斋图》。此画作于明太祖洪武五年(1372),这一年,他71岁,离他彻底告别这个污浊世间的时间只剩下两年。

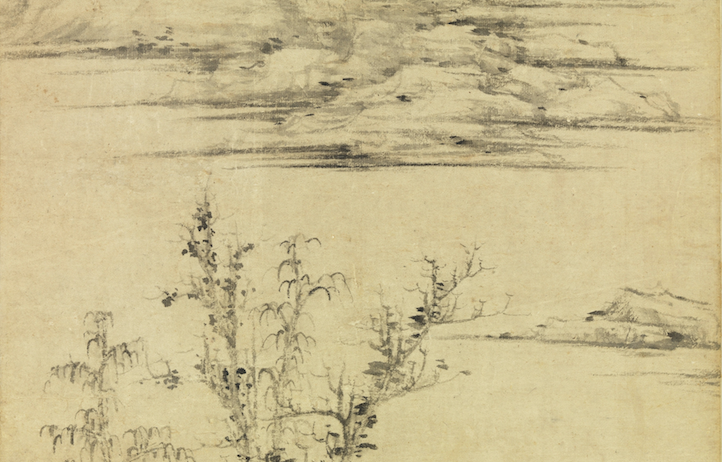

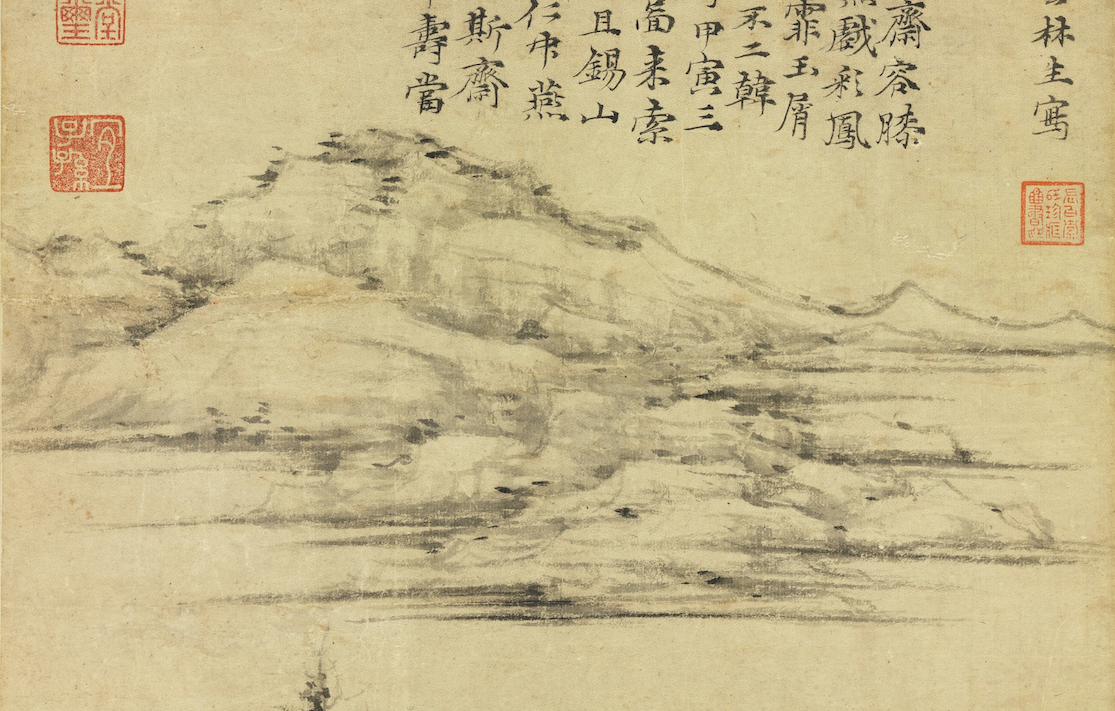

《容膝斋图》采用倪瓒标志性的“一江两岸”式的三段构图,是平远画法的典型。取材于太湖一带平原风景,画面萧瑟幽寂,寒林浅水,不见人踪,倪瓒也以这种空旷而辽远的太湖意境征服了画坛,后世常谓“太湖属于倪云林”。

画中前景部分画枯树、空亭、岸石,中景是留白的江面,远景是与前景十分相似的岸石远山。这些景物都是用半干的笔墨在画纸上皴擦而出,没有丝毫晕染,仿佛画家生怕水墨会污染画面中的清净世界。因此整张画面看起来纯粹又寂静,干净通透得就像一张结构素描。

在他的画中,只有山石树木,绝无人烟,这也是倪瓒画面最具特色之处。

当别人问起倪瓒“为何画中无一人?”倪瓒回答:“天下无人也!”他的清高孤冷,可见一斑。

细看《容膝斋图》,会感到一派肃杀的冷寂,好像在荒无人烟的地方刚刚落了一场大雪。一切都是静的,山石树木都只剩了轮廓,一切修饰的、鲜妍的、繁茂的都被抛弃了,而画面中流淌出的安静,绝非充满温情的幽静和静谧,而是“隐隐寒山欲雪,萧萧古木凝烟”荒凉和寂静。

那这幅画描写的是冬季的景色吗?

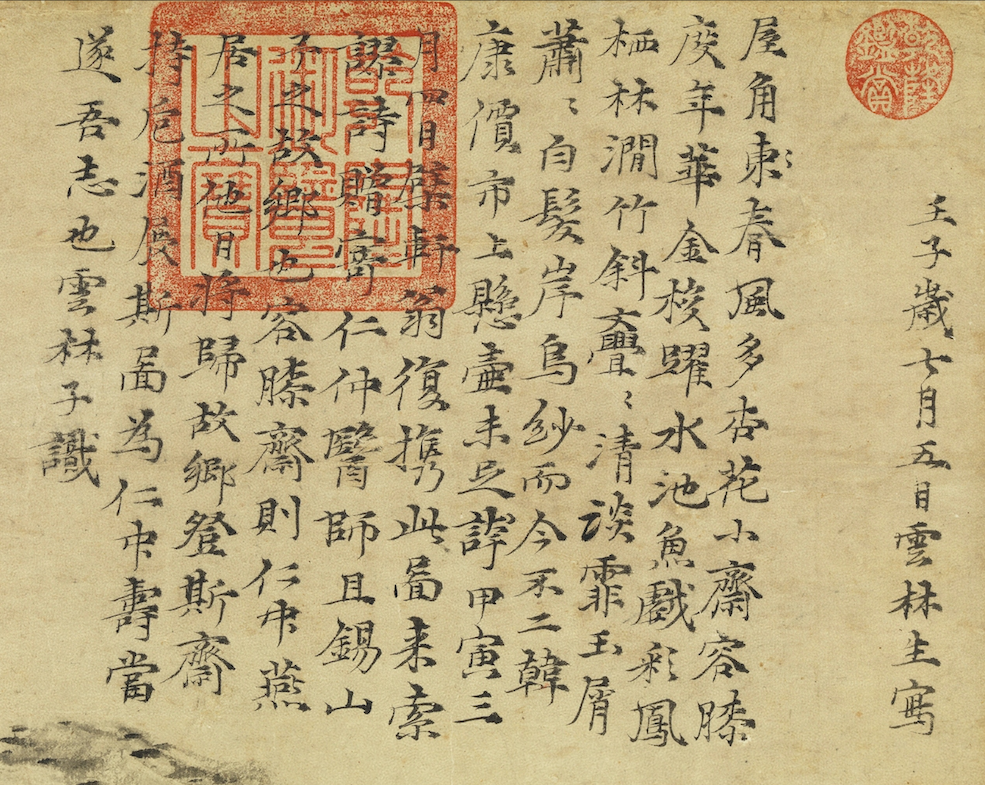

画面右上角的年款“七月五日”以及题跋的内容,却表明这幅画作于草木葳蕤的盛夏时节。

事实上,倪瓒现存的绝大部分作品都是极简的画面,程式化的构图,干渴的笔墨,一派荒寒萧索。难怪后人评价“云林笔有霜”,称他有“斫冰”之笔。

然而,倪瓒的画作绝不是现实世界的再现与描绘,而是他心中世界的外化。那么,他在画中构建了一个冷漠荒寒的世界,难道他的心也如冬天一般的寒冷无情吗?

倪瓒的《容膝斋图》、《六君子图》等作品,体现了其在章法上的独特风格,也反映了文人画家的绘画思想,是中国山水画发展到元代的里程碑,也对后世文人画的创作产生了深远的影响。

倪瓒的画作,“似嫩而苍”,简中寓繁,外落寞而内蕴激情。最深的感情,最浓的悲伤,最炽热天真的心灵,最孤僻乖张的性情。

倪瓒最为推崇杜甫和陶渊明的诗,在他身上也同样找得到杜甫的深沉、悲伤,陶渊明的明澈、自然。两种风格在他的画中融成为了寒冷、自然、平淡、萧索的画风。

了解了他的生平,再看这幅凄凉萧索的《容膝斋图》是否别有一般滋味在心头?

倪瓒后半生散尽家财、饱尝了人世的酸甜苦辣。在繁华落寞间,在永恒须臾中,他参悟着生命的无常,而那无常才是永恒。

倪瓒看似冰冷无情,而这也正是他的深情所在。他对于自我原则的一点坚持,对于自由、天真的一点执念,他的爱憎分明,他的偏执倔强,他的痴和癖,不正是他的可爱之处吗?

关于倪瓒《容膝斋图》

画作采用倪瓒标志性的“一江两岸”式的三段构图;

作品取材于太湖一带平原风景;

和倪瓒很多作品一样,画面不见人踪;

画作实则外落寞而内蕴激情;

作者被认为有严重的“洁癖”和“雅癖”;

画作对后世文人画的创作,产生了深远影响。