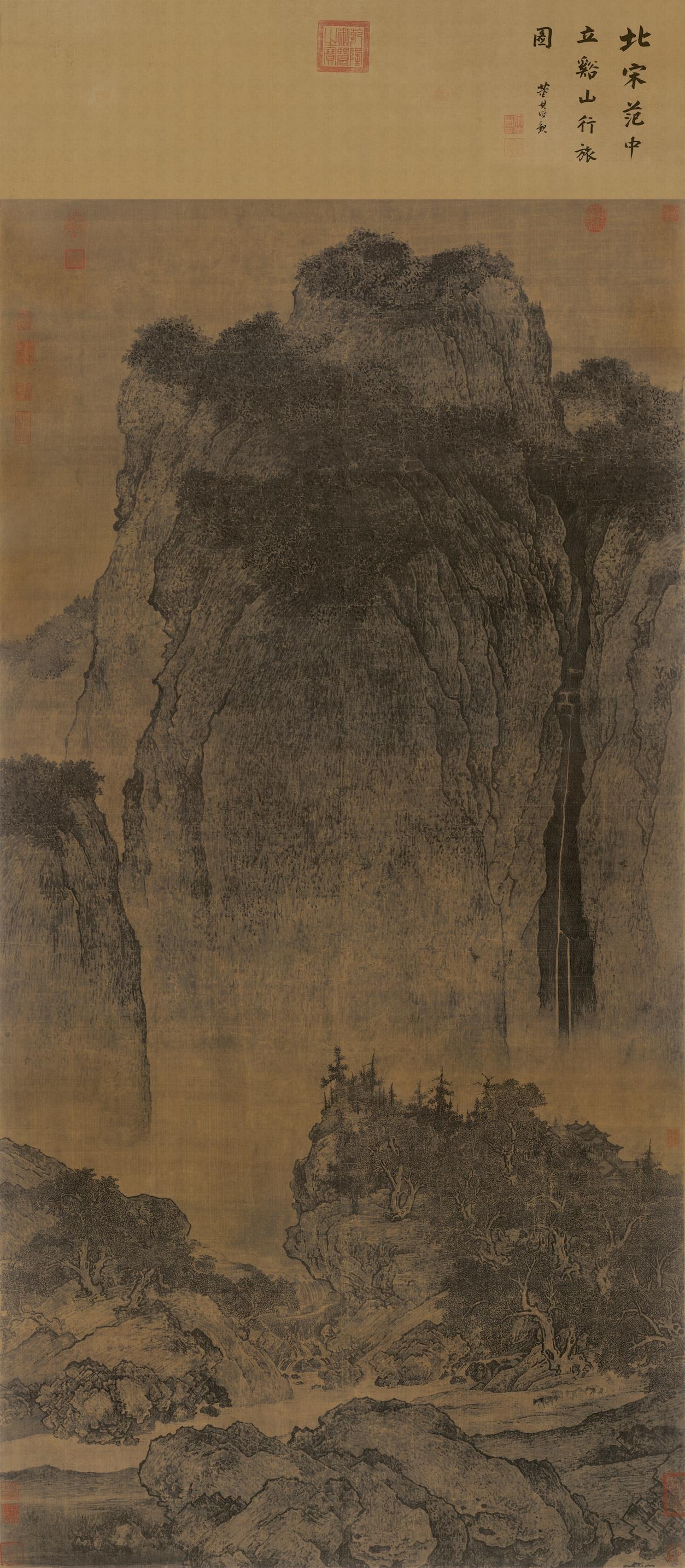

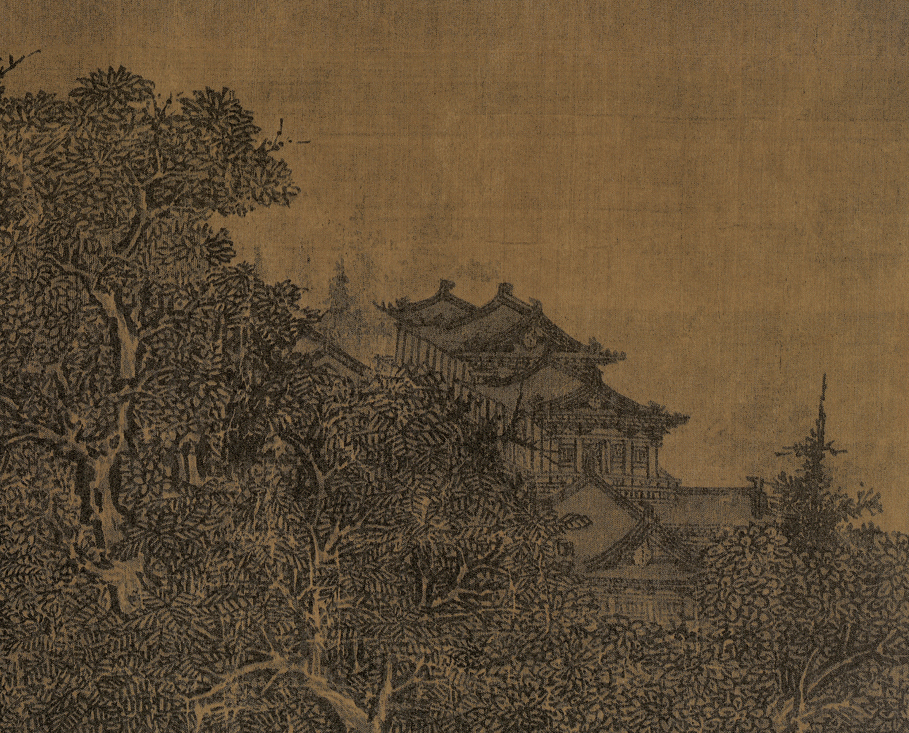

是一幅让无数人为之折腰,使人咋舌的旷世名作,也被评为与郭熙《早春图》、李唐《万壑松风图》齐名,收藏在台北故宫博物院的“故宫三宝”。

范宽山水丛丛如恒岱,远山多正面,折落有势。颇好作密林,水际作突兀大石,溪山深虚,水若有声。物象之幽雅,品固在李成上,本朝自无人出其右。

——米芾

近现代著名书画家徐悲鸿曾这样评价过一幅画:“中国所有之宝,吾所最倾倒者,则为范中立《溪山行旅图》,大气磅礴,沉雄高古,诚辟易万人之作。此幅既系巨帧,而一山头,几占全幅面积三分之二,章法突兀,使人咋舌!”

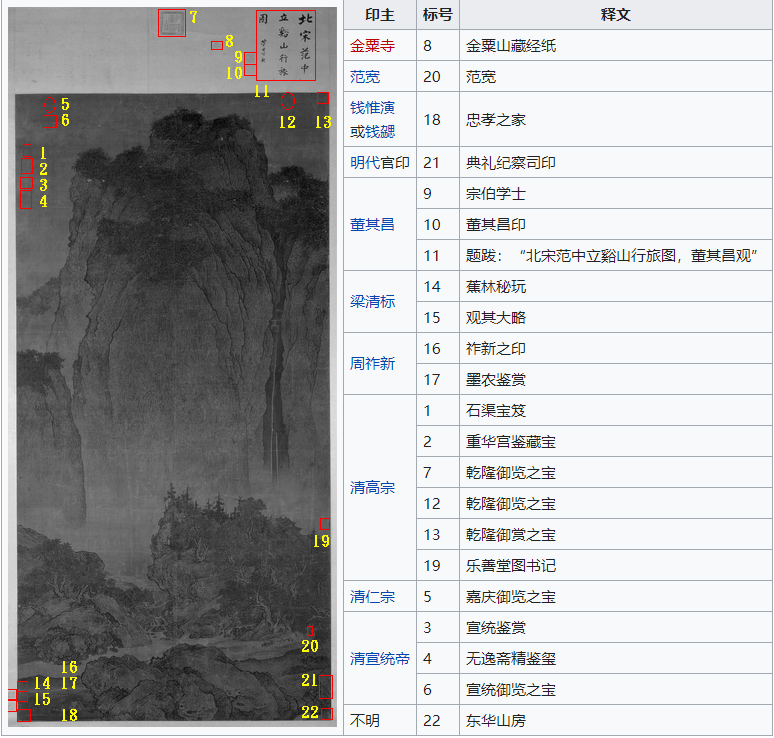

画作曾被明清两代文人墨士珍藏流传至今,其中不乏著名鉴赏家和多位皇室成员,经手累加的印鉴多达22枚,而清高宗乾隆的印鉴竟有6枚,可见其珍爱程度。

《溪山行旅图》虽然流传有绪,很多都认定其为范宽真迹。然而,遗憾的是,900多年来,来自画家本人的证据,一直未能寻找到令人信服的“铁证”。

1933年,这幅传世名作南迁至台北故宫博物院。台北故宫书画专家李霖灿对范宽画作颇有研究,以他自己的经验来看,这幅画一定就是范宽的真迹。然而,几百年来,历代藏家、鉴赏者都苦于没有确凿证据。

1958年8月5日,李霖灿又一次在明窗净几上,打开这幅传世名作局部的放大复制品。手拿高倍放大镜,一点一点地搜索画上的踪迹,突然,他在画面角落处,发现该画隐蔽的题名——范宽。

初见《溪山行旅图》,内心之感应是震撼。

震撼源自何处?源自画面的尺幅与画面的构图。

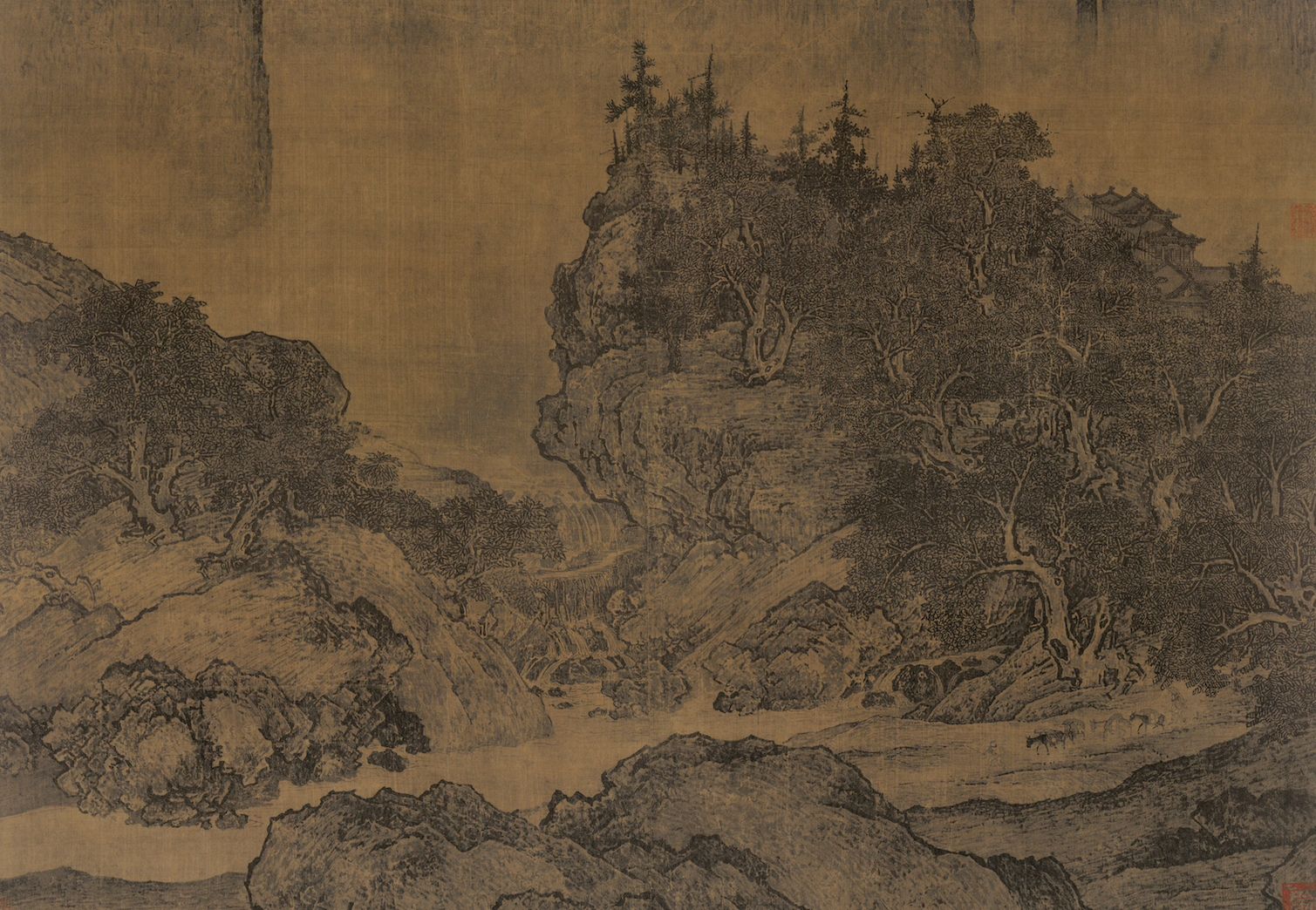

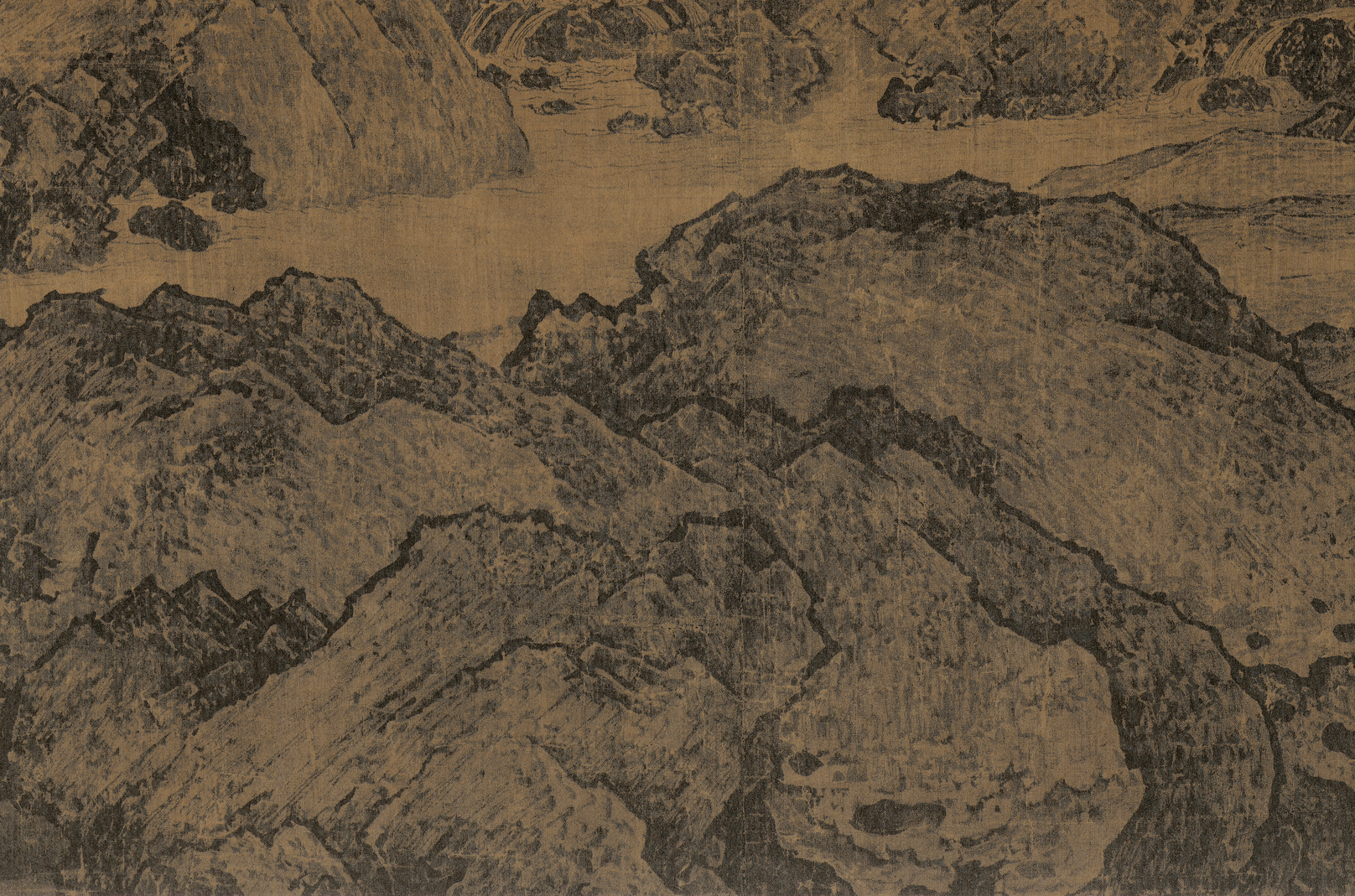

该画长约两米,宽达一米,一览而下,整幅画峰峦凝重,气势浑雄,一座巨山巍峨矗立,数座坡石如磐石稳卧。诚如《图画见闻志》所赞:“峰峦浑厚,势壮雄强”。

显然,范宽的立意,在于表现河朔平原上山川之壮美。但不同于常见的构图方式,范宽没有通过主副景物的错位放置来让两者进行对比,凸显画面的壮观。

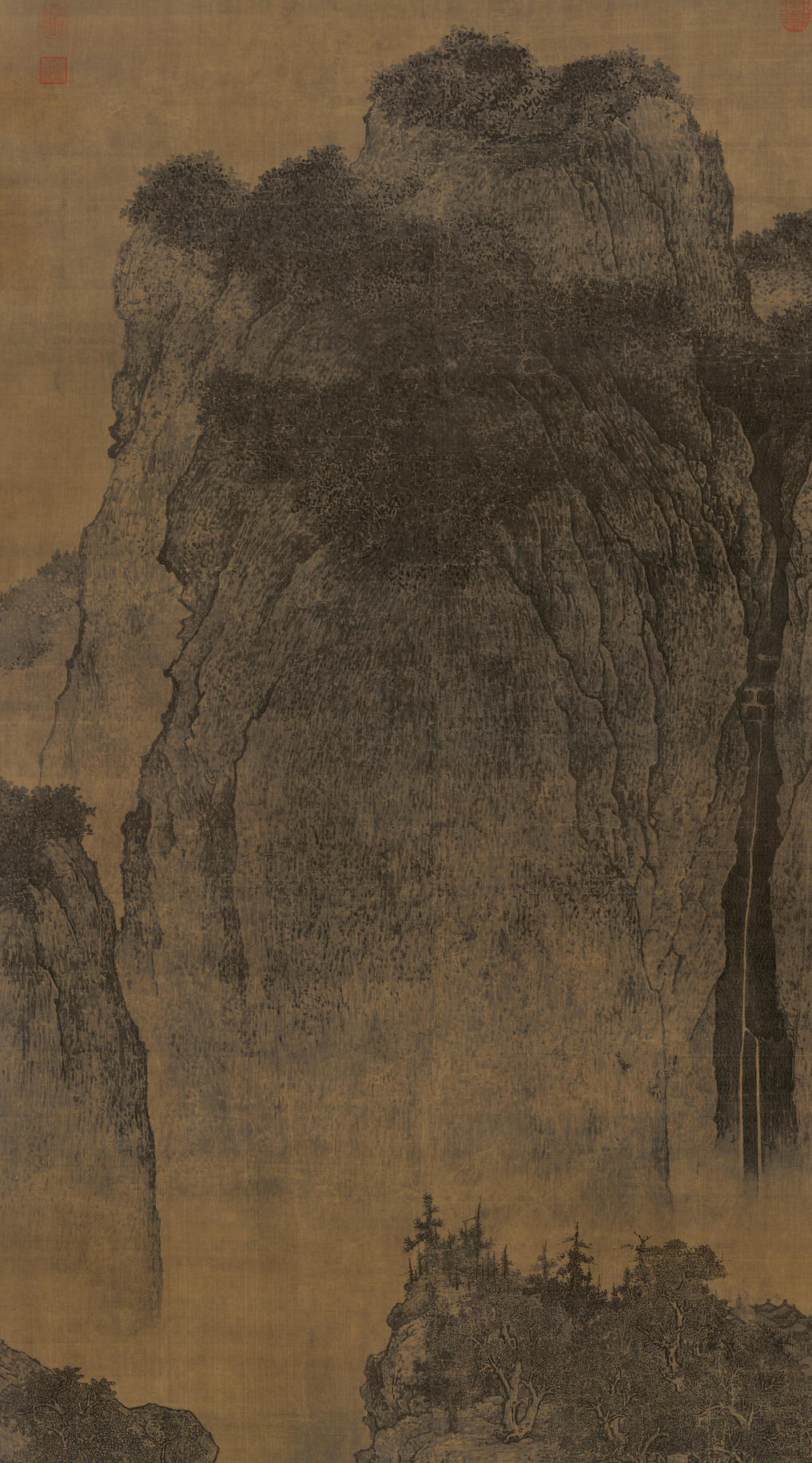

由于主峰矗立正中央,辅以山顶用色偏重,所以从构图方面看,上端分量过大,很容易处理不当,使画面头重脚轻。

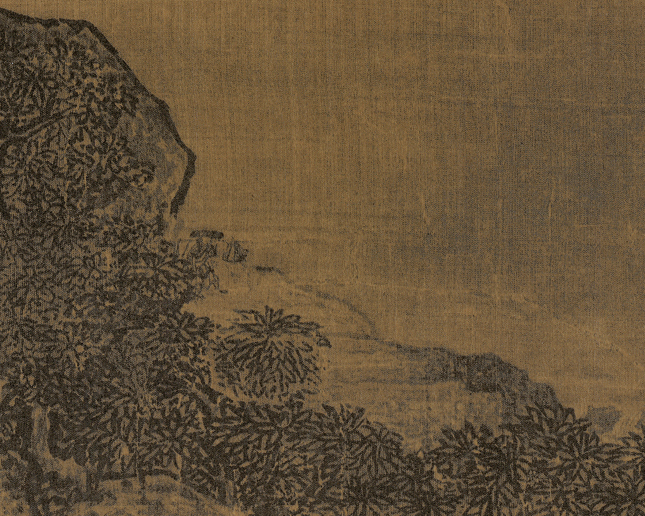

而范宽却有一套独特的解决方法:他先虚其崖脚,让整座大山越往下越朦胧,以释其重量;再于下端缀以巨石,稳固画面,以求其平衡。

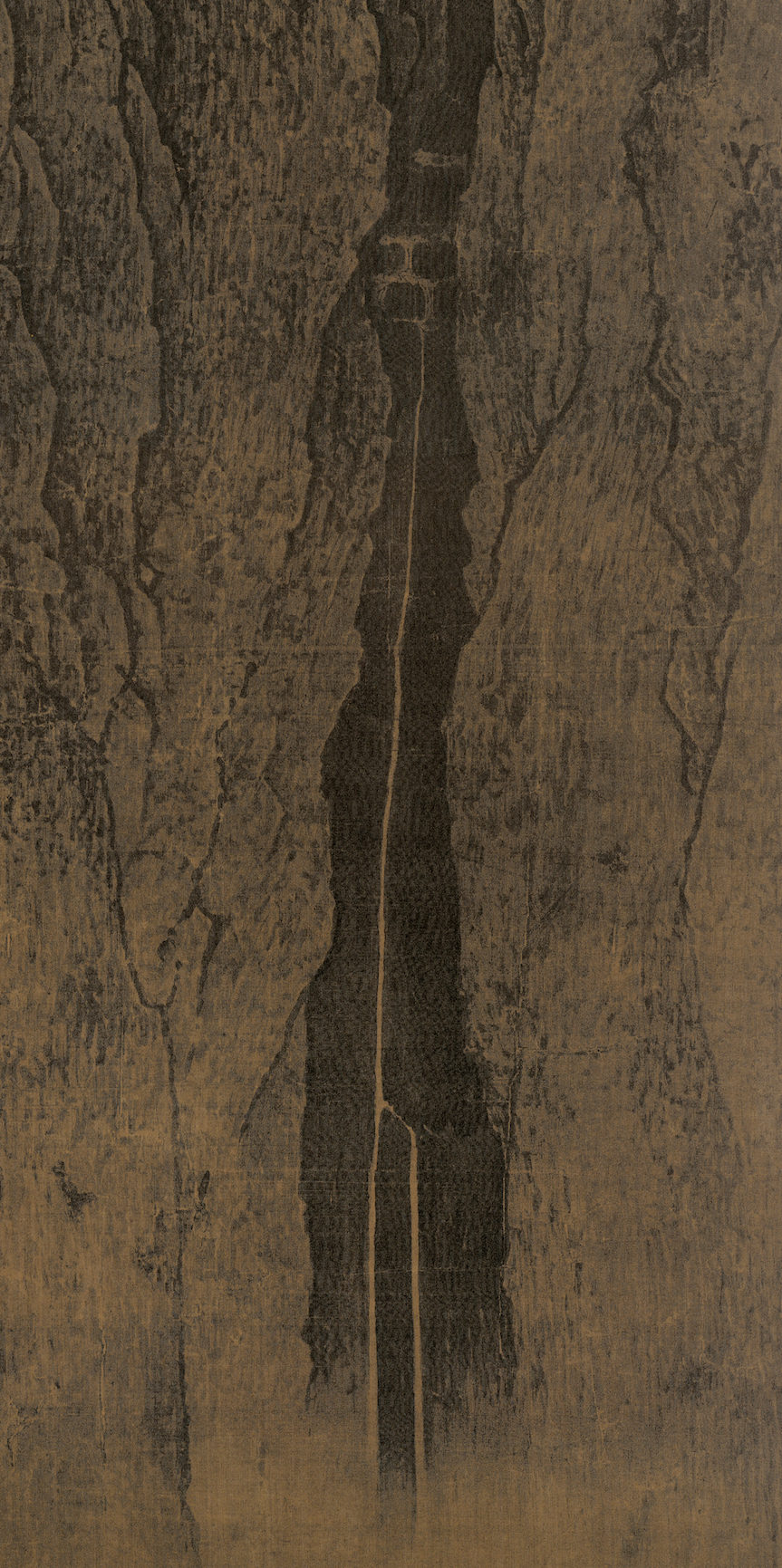

最后,他在画中右侧置下一条千尺悬瀑,不但连贯了画面,让其不至于因虚化的山脚而割裂,还巧妙地写出了岩壑幽深的实中之虚,使峥嵘厚重的山峰有了刚柔的对比和水分的润泽,可谓是神来之笔。米芾便以“深暗如暮夜晦明”,形容瀑布直泻而下及水花飞溅的效果。

这三步的处理,成就了画面浑然一体的景观:以巨山脚下的山光岚气为界,虽被雾气分割,但因悬瀑的布置而并未产生腰斩般的不快之感。

画中下半部分,用笔之繁密,与上半部分用笔之豪爽遥相呼应,构成了画面的两大视觉中心点。一如《图绘宝鉴》所载:“山顶好作密林,水际作突兀大石”。

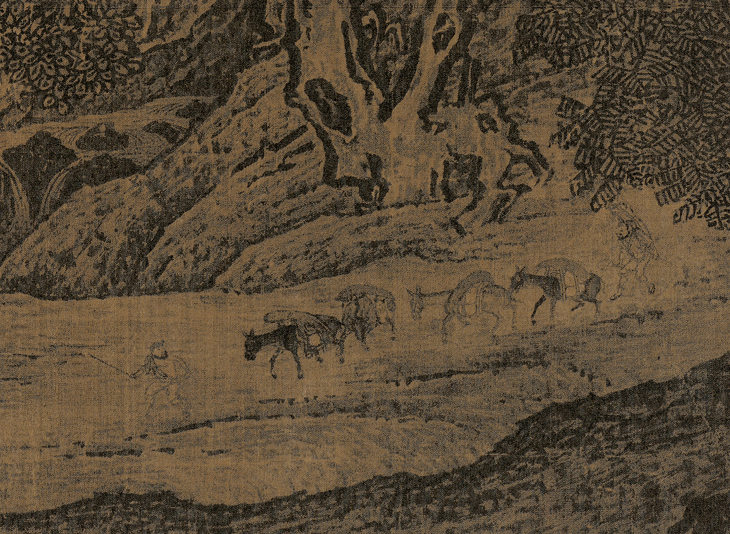

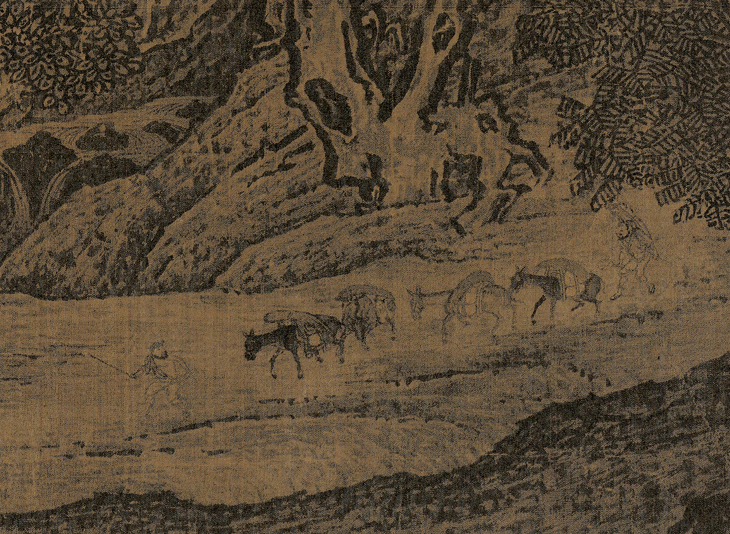

在山路上出现一支商旅队伍,为画面点缀了些许生气,也点出了溪山行旅的主题。

全幅作品体势错综,但又相互连接,让人深切的感受到了山川的“大气磅礴、沉雄高古”。

后人认为,范宽当是有感于“登泰山而小天下”的意境,才作出这幅高昂巍峨的《溪山行旅图》。观此画作,我们方能真切地感受到范宽其人的才华横溢与对自然的深切体会。

“师古人不如师造化,师造化不如师心源。”本是我国绘画理论的中心体系,若要以一贯之,这幅《溪山行旅图》正是最恰当最具体最完整的精粹诠释。

这虽是一副尺寸夸张的大画,但是其间细节,却能叫人如数家珍。

细品《溪山行旅图》,感叹之情不禁让人油然而生。

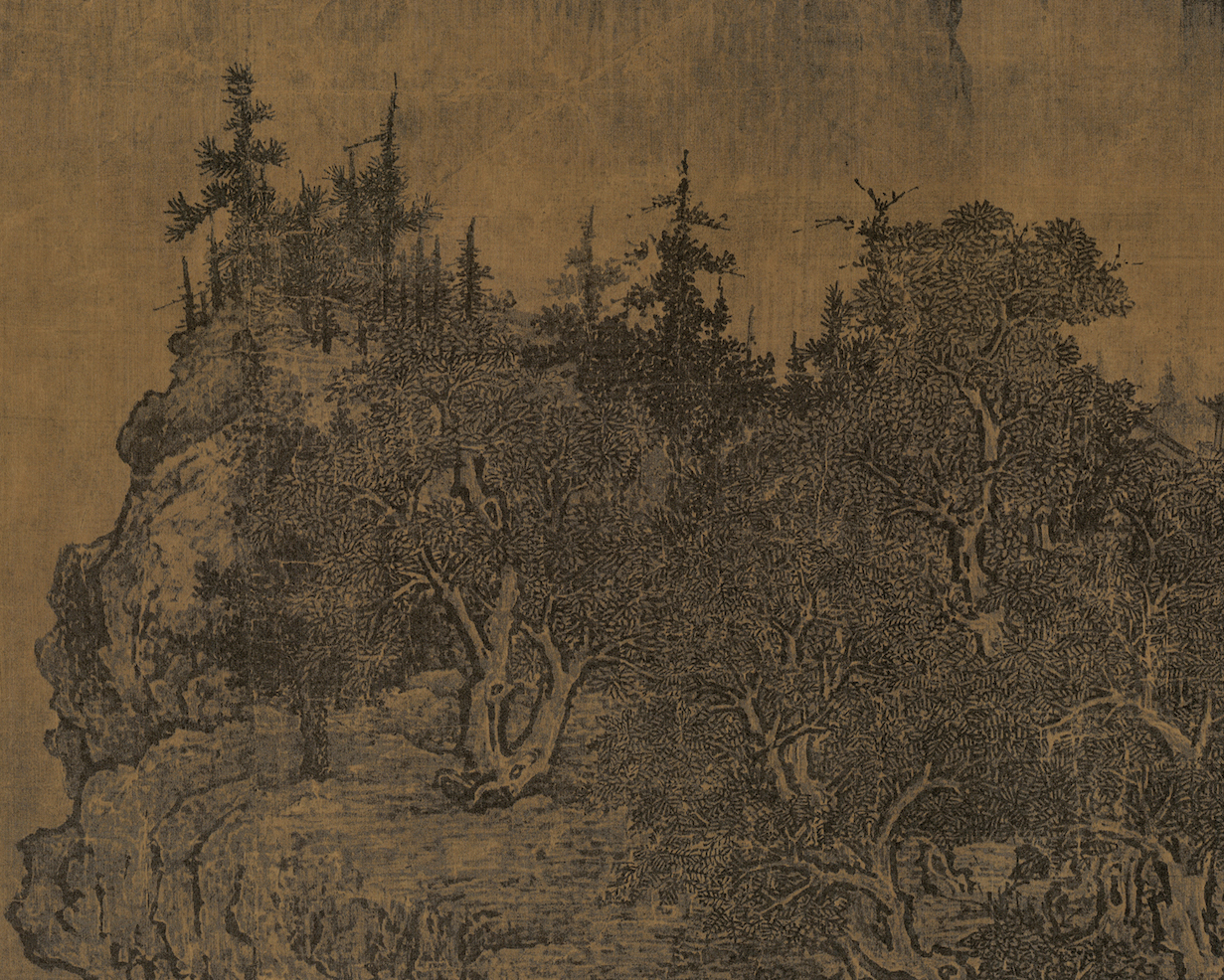

水流尽头,将观者视角拉至近景,画家将每棵树的枝枒叶梢,描绘地巨细靡遗、疏落有致。

近景的小瀑左岸,一位头戴斗笠的挑担之人,动作如生,好似即将走过溪水之上的人工架桥。右下方的驼兽列队,前进的律动,在苍劲十足的景致中添加了生物的活跃气息。

这幅画主要由长短两种线条构成,长线条触目可见,如山石形廓,树木枝干;短线条则是通常所谓的“雨点皴”,是范宽的标准皴法,亦是《溪山行旅图》上的基调笔触。

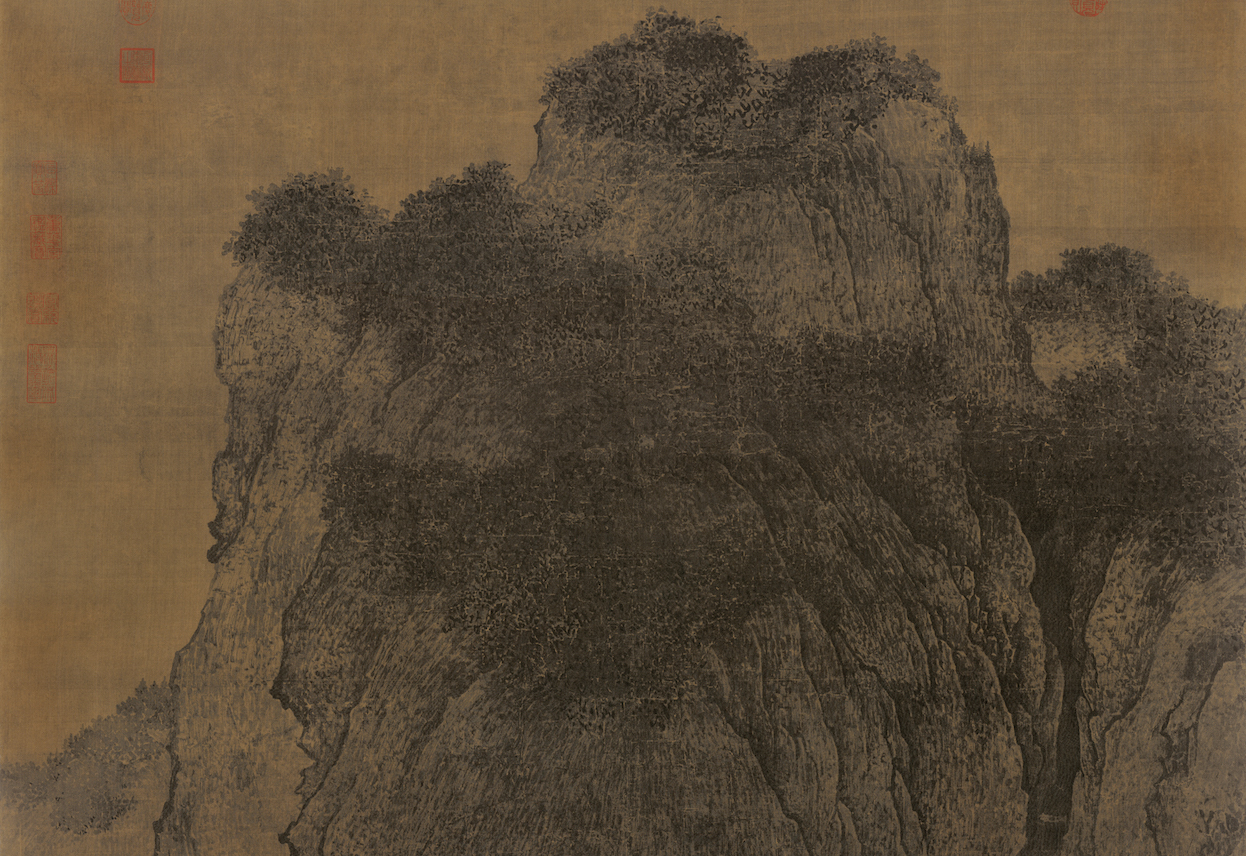

山顶树木丛生,无论远近,皆能望见枝叶疏密透光的层次,近处则更可见枝干节瘤突出、盘根错节,纹理几可乱真,似乎可解释成使用细小的画笔。

描绘画中景致的线条变化丰富,既足够抑扬顿挫,也可谓入木三分。

勾勒山脉的长线条,在范宽笔下,仿佛信手拈来:下笔时笔法悠然,而遇山石面角须转折处,却一改悠哉,突出一个荡气回肠、干净利落的顿挫感,停笔时又屏气凝神,兼收并蓄。

用于丰富细节的短线条,范宽则将其放置于各种景物的关键处,树石坡陀,车马流水,无处不见这种短线条散布、在组合,最后构成了这幅画面的主要关节。

在这幅巨制上,看不见一点松懈。无论何处的短线,都是一气呵成,可以说是出神入化。难怪赵孟頫也赞其,“大图阔幅,山势逼人,真古今绝笔也。”

关于《溪山行旅图》

九百年间都没有人发现作者的题名;

北宋画家范宽的代表作;

被奉为北方山水画的代表之作;

构图与众不同,技法出类拔萃;

被评为台北故宫博物院“镇院三宝”之一;

是宋代山水画发展到巅峰的最佳佐证。