藏于台北故宫博物院的(传)夏圭《溪山清远图》,被誉为“存世的夏圭第一名作”。这样一幅完整的山水长卷,其独特的风格形式,足以与北宋宫廷画院的青绿山水长卷相媲美,因此也被视为南宋山水画成熟时期的代表。

粗而不流于俗,细而不流于媚;有清旷超凡之远韵,无猥晴蒙尘之鄙格。

——王履

夏圭师李唐而更加简率,如塑工所谓减塑者。其意欲尽去模拟蹊径,而若灭若没、寓二米墨戏于笔端。

——董其昌

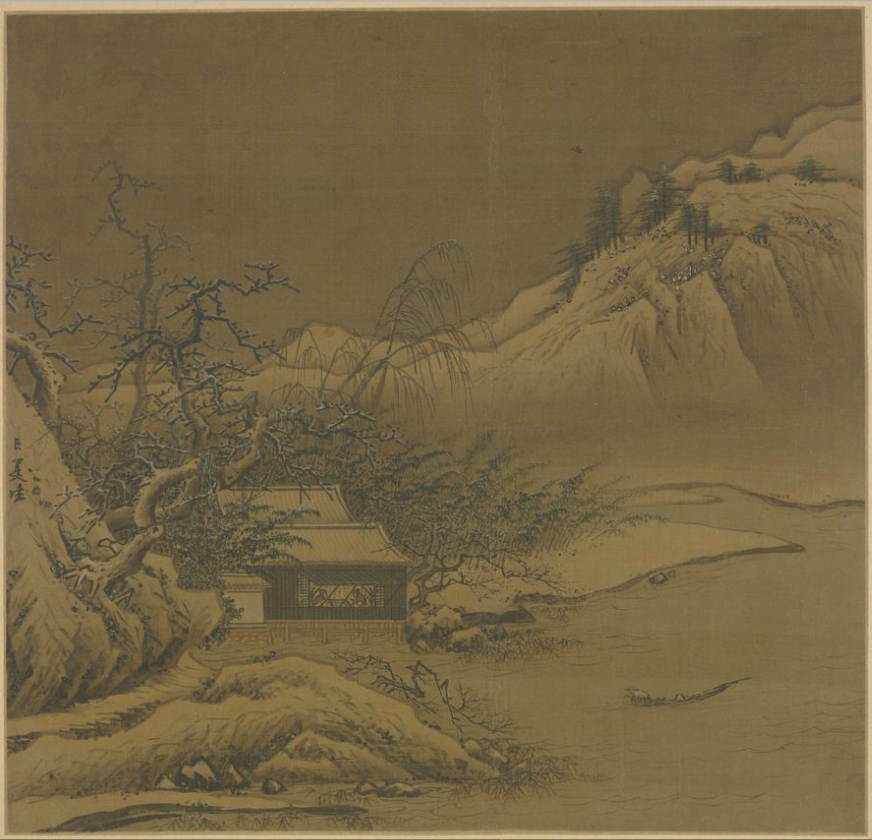

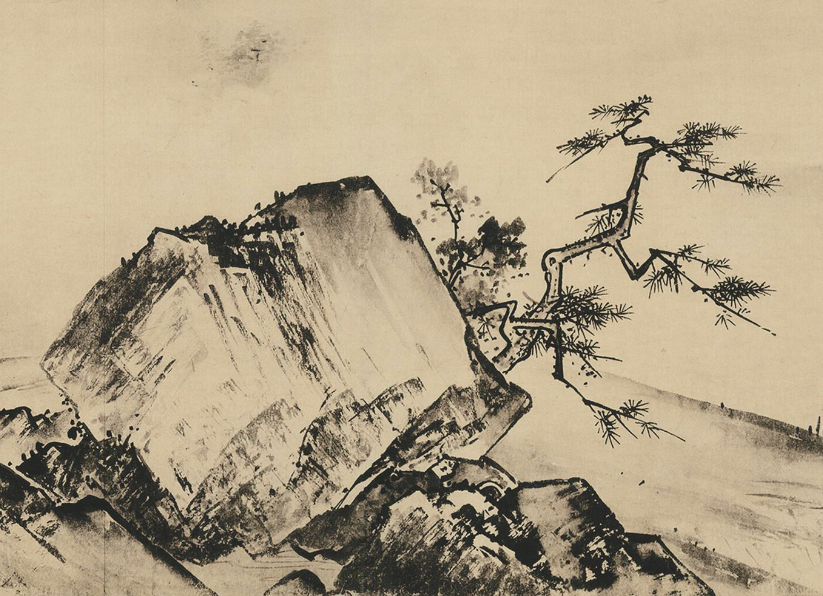

《溪山清远图》(局部)

明代画坛,绘画理论宗师董其昌,提出南宋山水画偏好“残山剩水”。在此之后,“残山剩水”就成为南宋山水画的代名词,因为南宋画家喜欢将山水画中的主要景物,偏离画面正中间位置的构图形式。

其中,最具代表性的是并称为“马夏”的马远与夏圭二人,他们也被后世形象地称之为“马一角”、“夏半边”。

董其昌认为,“残山剩水”象征着南宋绘画反映出政治上的偏安局势。如此的构图,加之北宋覆亡、南宋被迫建都临安这样的背景与时代因素,“残山剩水”便成为南宋政治的象征。

所谓残山剩水,代指“残破的山河”,被视为亡国或经过丧乱后的土地、景物。

夏圭《雪堂客话图》:主要景物偏离画面正中间

南宋山水果真只有“残山剩水”吗?

夏圭《溪山清远图》藏于台北故宫博物院,实际上,每逢展出,许多国内藏家甚至都要赴台观看。

这样一幅完整的山水长卷,其独特的风格形式,足以与北宋宫廷画院的青绿山水长卷相媲美。

溪山清远图

这是一幅怎样的作品,打破了历史对南宋山水画的固有评价?

《溪山清远图》是一幅表现水主题的作品,全图绘晴日江南江湖两岸山色空蒙、水光潋滟的清远秀丽景色。整个画面从右往左可分三段。

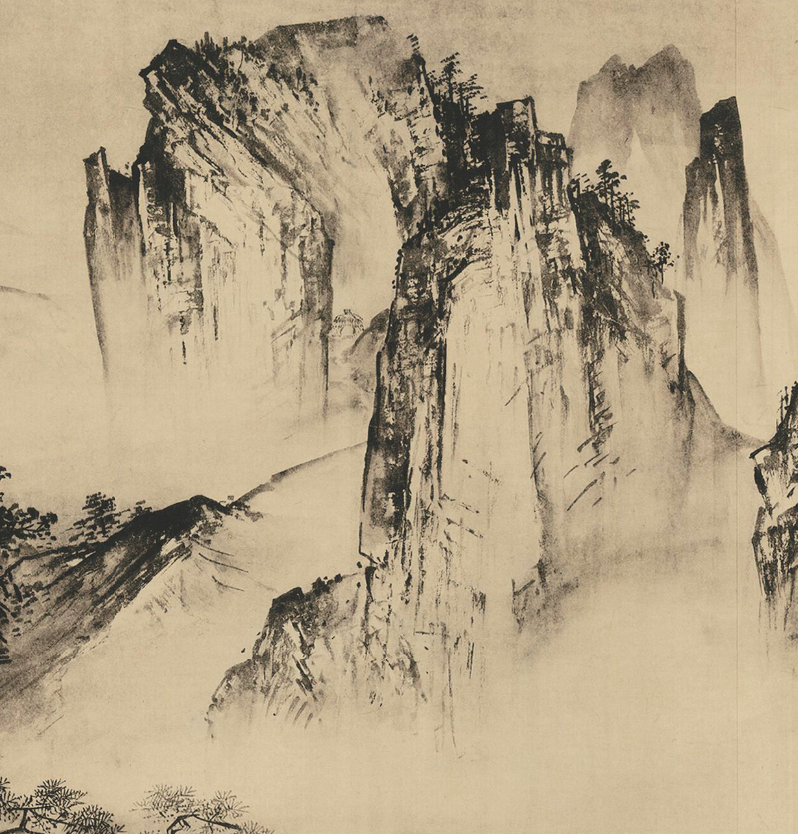

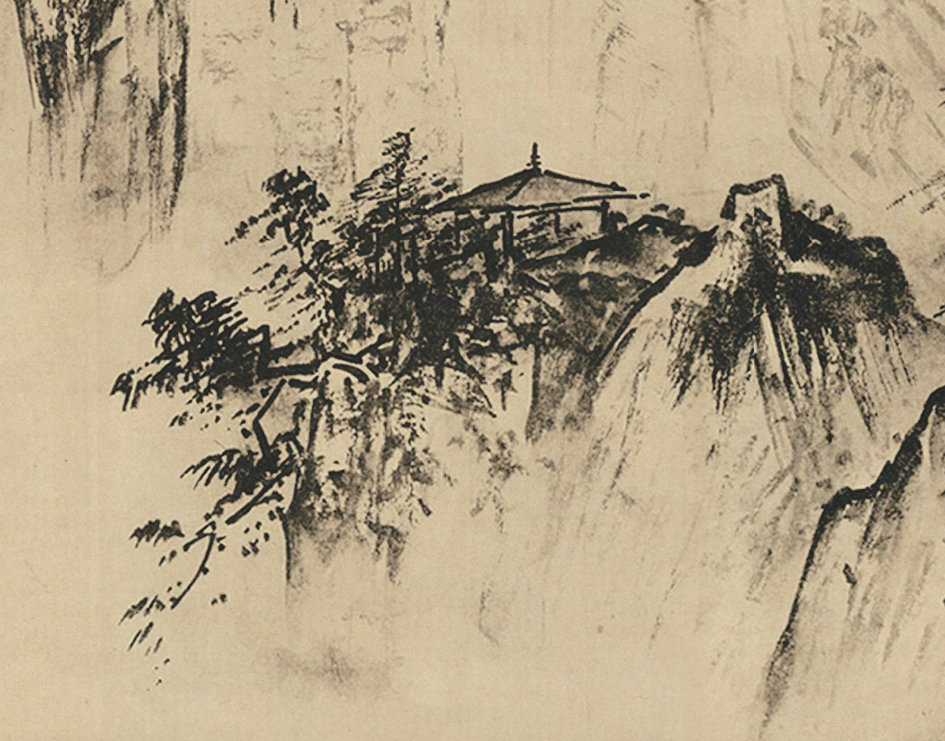

第一段画面从雾景开始,近处的巨崖大石清晰可见。一片茂盛的松林在阳光下生长,松树从石头的细缝里长出来,树枝十分锐利,有种顽强的生命力。

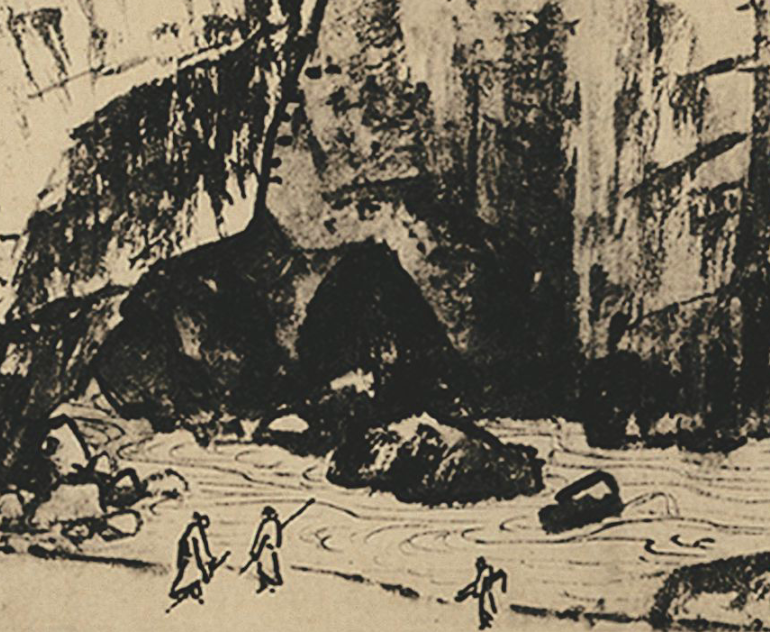

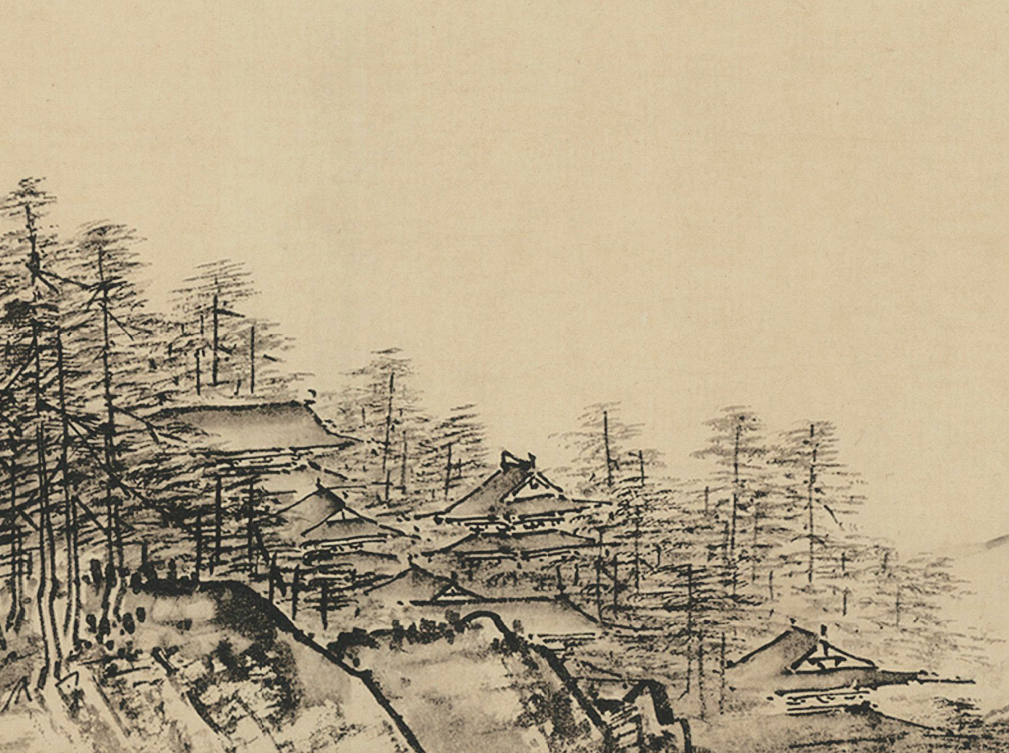

此段中间部分有乾隆的“僧寺几区心与静”等题字。题字下方画了几座庙宇,庙宇藏于茂密的树林之中,融于自然之中,寺庙前有几人若隐若现。

庙宇藏于茂林之中

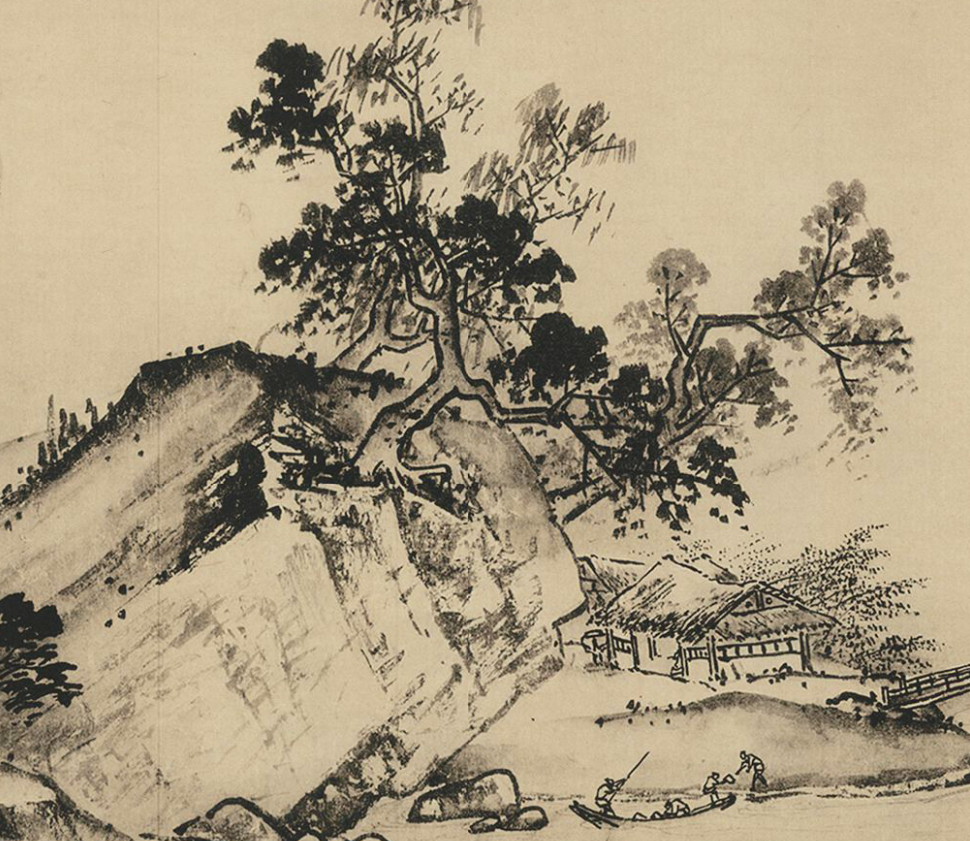

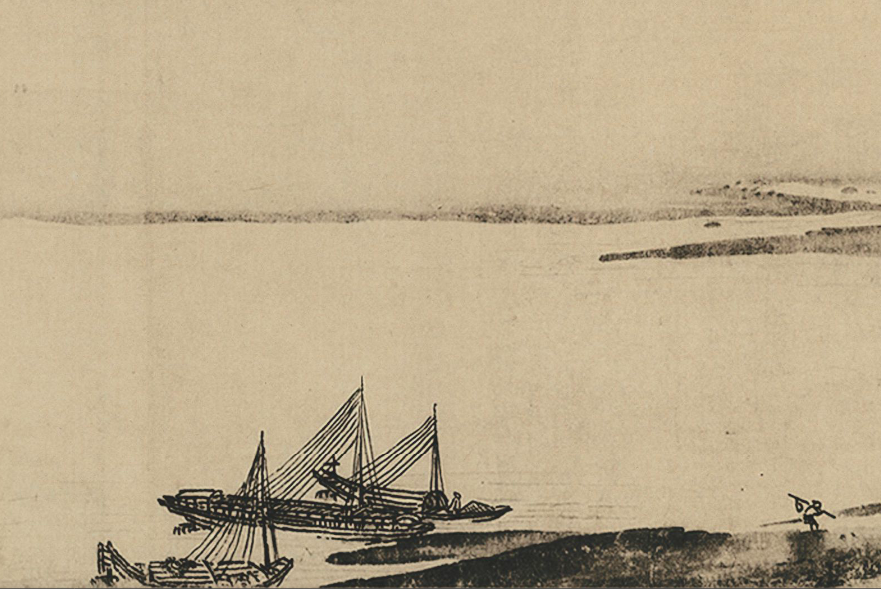

第二段忽然出现了一个雄壮的大山,后有三艘船从远方而来,饱满的帆带着船前行;悬崖下面有一个人拿着琴,山下还有一处观景亭。

又有一座用柱子架高的桥,亭子里坐着的人在观赏湖光景色,这座桥更像是观景桥。

悬崖下的抱琴人

第三段则是很多陡峭的山峰,山的形状变化多端,有淡淡的云雾衬托着远山的陡峻。

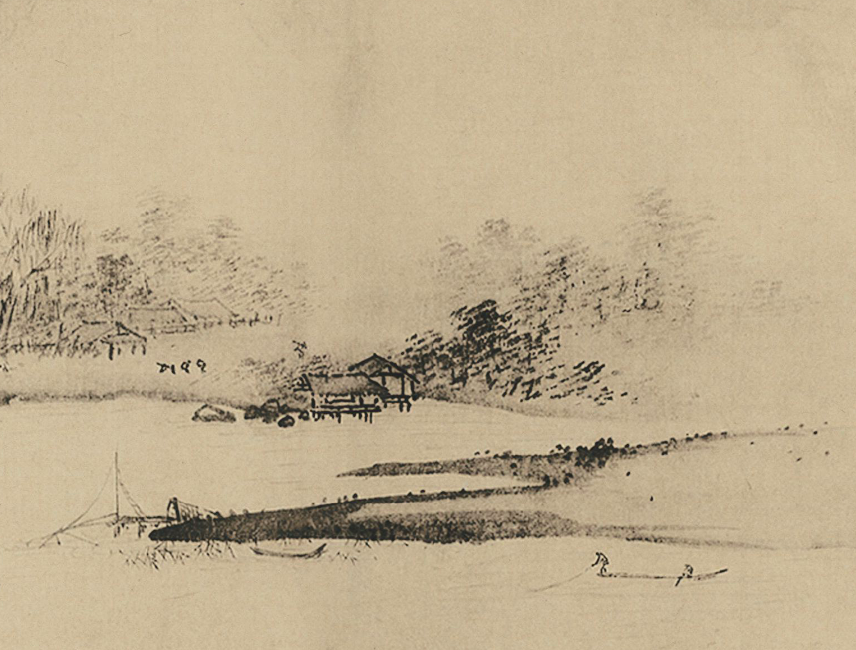

然后云烟聚合,在水边的沙洲处画有一座竹桥,一个渔民从桥上经过,又有一处树的树枝伸向水面。

渔民从桥上经过

细观此画,时而危峰突起,时而悠然远眺。笔墨紧密松秀,景物布列得宜。

夏圭此长卷景物繁复,画家运用仰、平、俯视等各种不同角度取景,使起伏的峰峦、层叠的岩壁,因不同的视点在各个独立的段落里产生特有的空间结构。

起伏的峰峦

《溪山清远图》以纸本作为绘画的材料,突显出笔墨层次。在画中,每一块巨石除了再现传统自然的景象,也包括抽象的笔法造形,笔锋以不同的角度,在纸本上产生出不同的墨迹。

隐匿在山林中的楼阁

中国山水画发展到宋代,达到了一个鼎盛时期,当然南宋和北宋绘画风格也有差异。宋朝政治中心,由北方的开封迁移至南方的杭州后,绘画的主要风格,也有所转变。

南方烟雨朦胧、水泽平地是导致风格转变的原因之一。经历世代交替之后,一直到马远、夏圭,作品的风格才臻于巅峰,夏圭的《溪山清远图》被视为南宋山水画成熟时期的代表。

山顶观景亭

南宋画坛,以李唐、刘松年、马远、夏圭领头的“南宋四家”是绝对的核心人物。

夏圭,生卒年不详,一作夏珪,字禹玉,今浙江杭州人。宁宗时任画院待诏,赐金带。

夏圭善画山水,属水墨苍劲一派,喜用秃笔,下笔凝重,继承发展了李唐的大斧劈皴。后世的评论者认为,夏圭的笔意直劲简率,明代董其昌更形容夏圭的大斧劈皴法,如“塑工所谓减塑者”般化繁为简。

夏圭的画作,取景简练,常以半边景物表现空间,与马远有异曲同工之妙,有“马一角,夏半边”之称。其代表作品有《溪山清远图》、《西湖柳艇图》、《雪堂客话图》等。

渔船靠岸

作为四大家之一的夏圭,以干枯的笔墨勾画石壁轮廓,再用夹杂著大量水分的笔墨迅速化开,使画面水墨交融,淋漓畅快的效果,予人以空灵毓秀之感。

《溪山清远图》在透视和自然描写等方面,有着夏圭独特的见解和探索。人物的简约把视觉空间推的更远,比细致刻画更尊重远观的视觉感受。

远处临水之景

在空间方面,还以加大浓淡、虚实、对比度、繁简等进行空间拉大,使得其感受更自然、真实。在山石、树木自然描写方面,掺杂各种技法,只为达到自然生动的效果。

与当时其它山水画比较,夏圭这幅作品在遵重视觉直觉上,放弃了很多传统的经验,同时将传统的经验揉和,以表现这种真实感。无论山石或树木,都与以往其它作品有所差异。

如此来看《溪山清远图》一作,完全颠覆了董其昌带个人偏见的“残山剩水”的理论。

前台北故宫博物院副院长李霖灿更进一步指出,夏圭这样的构图方式,是中国山水画的有机生长与发展,不必然与政治画上等号。

水边靠岸的船只

此卷无款识,也无画家署名,故学术界对于此卷是否夏圭真迹有些争议。按照一些日本学者的看法,《溪山清远图》卷的风格与南宋画风不符,从而将其判为明代的仿制品。

然而,以李霖灿为首的美国和台湾学者,从风格着手,认为此图完熟的技法,必然是夏圭之作,而且是代表性作品,甚至称其为“存世的夏圭第一名作”。

山脚下的屋舍

无论这件作品存在何等争议,都不会影响作品本身的学术、艺术和历史价值。

大斧劈皴入画

关于《溪山清远图》

作品上边没有署名,作者是否夏圭存在争议;

溪山清远在笔法、水法、透视等方面有独到的见解,非常注重现场感;

足以与北宋宫廷画院的青绿山水长卷相媲美;

画作不同的表现方式,与北宋山水画形成对比;

被部分专家视为存世的“夏圭第一名作“。