李唐的《采薇图》描述了殷末伯夷和叔齐“不食周粟”的故事,作品删繁就简,通过构图、人物刻画、象征等手法,把一段历史故事讲述得优雅又有气节,平实又不失悲壮。

二子席地对坐相话言,其殷殷凄凄之状,若有声出绢素。

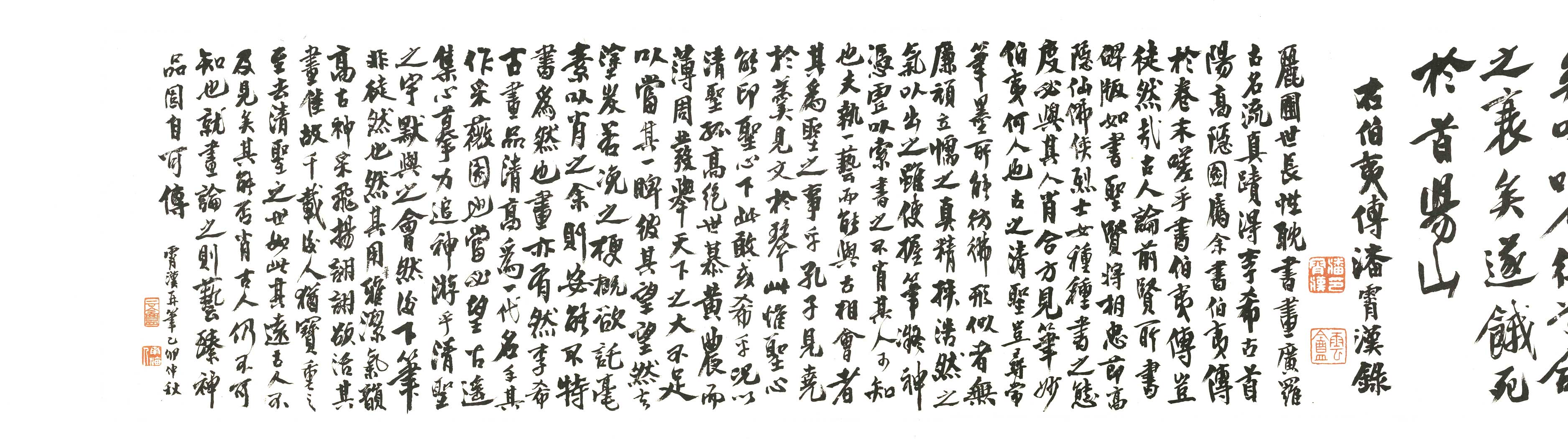

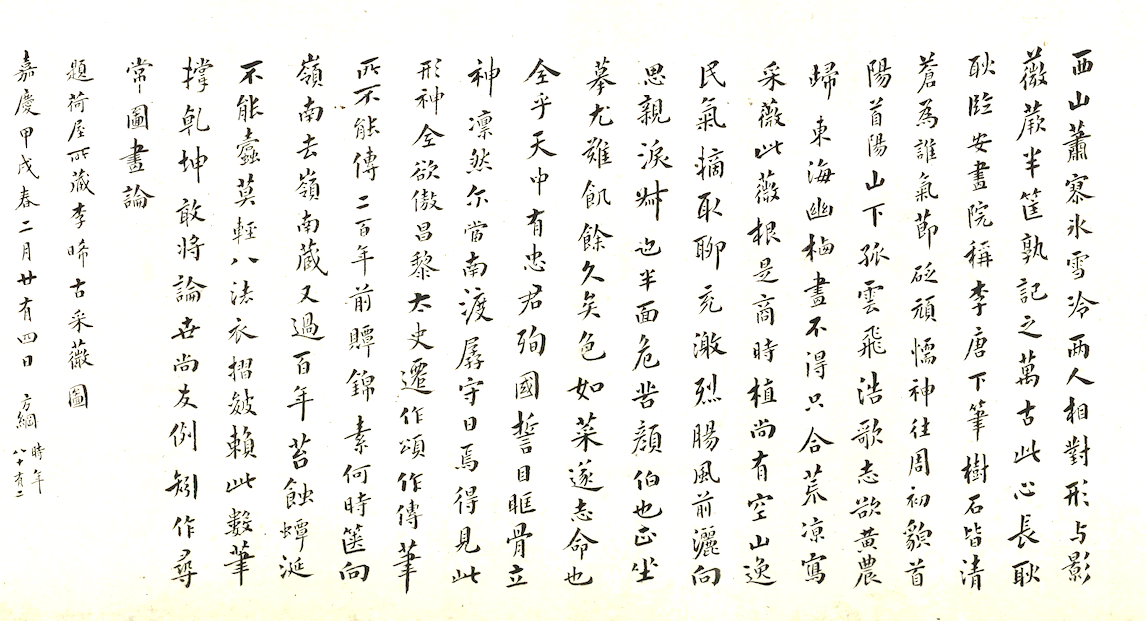

——(清)张庚《浦山论画》

西山有薇,美人不移。西山无薇,美人不归。采薇采薇,山是人非。薇满西山,不生夷齐。

——(宋)蔡必荐《采薇图》

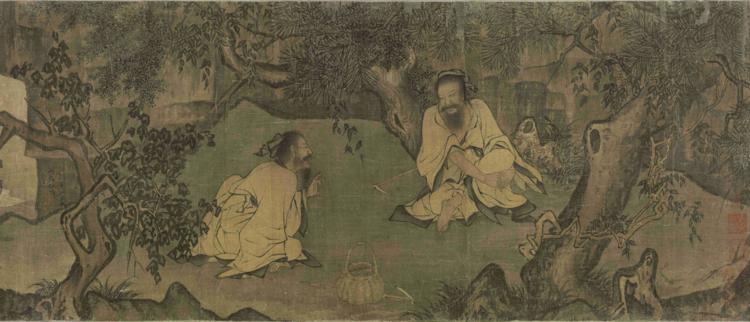

《采薇图》(局部)

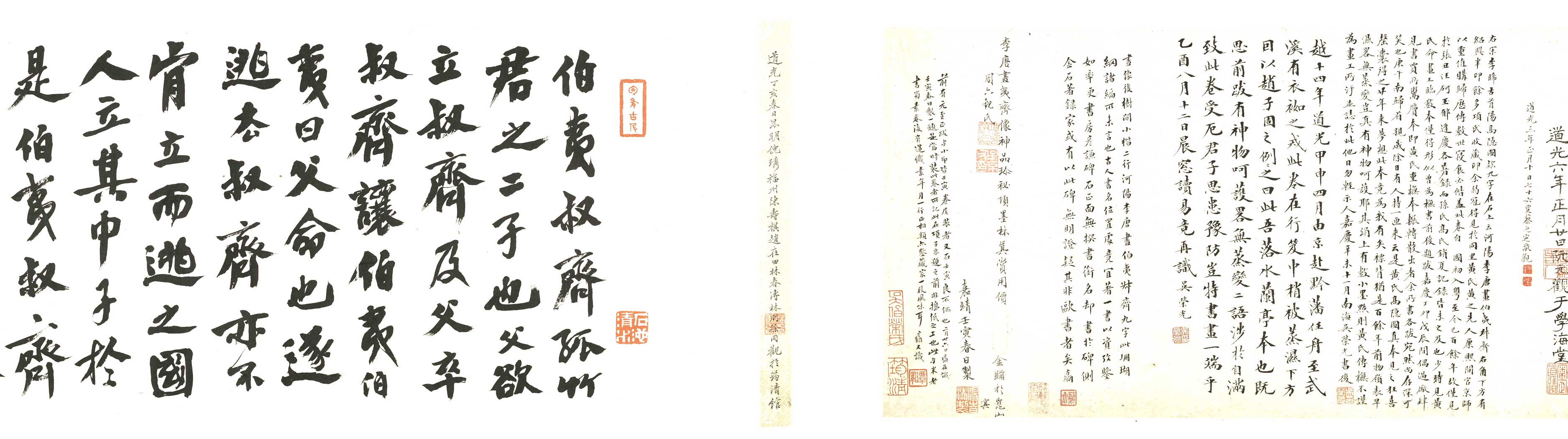

商末,孤竹国国君决定立次子叔齐为继承人。国君去世后,叔齐坚持要把王位让给长兄伯夷,伯夷坚持不受,说他不能违背父命。为了让弟弟叔齐从容继位,伯夷悄然逃走。得知此讯后,叔齐也义无反顾地放弃了王位,随兄而去。

多年后,二人投奔西伯侯姬昌。恰值姬昌去世,他的儿子号称武王,正在积极准备进兵讨伐商纣。二人立刻赶到武王马前制止。但武王未听,夺取了政权后,天下改称为“周”。

伯夷、叔齐深以为耻,决心不再吃从周朝土地上收获的粮食,于是隐居到首阳山(今山西永济县境),靠着采掘些野菜度日,最后饿死在山里。他们这种“饿死事小、失节事大”的行为得到普遍推崇。

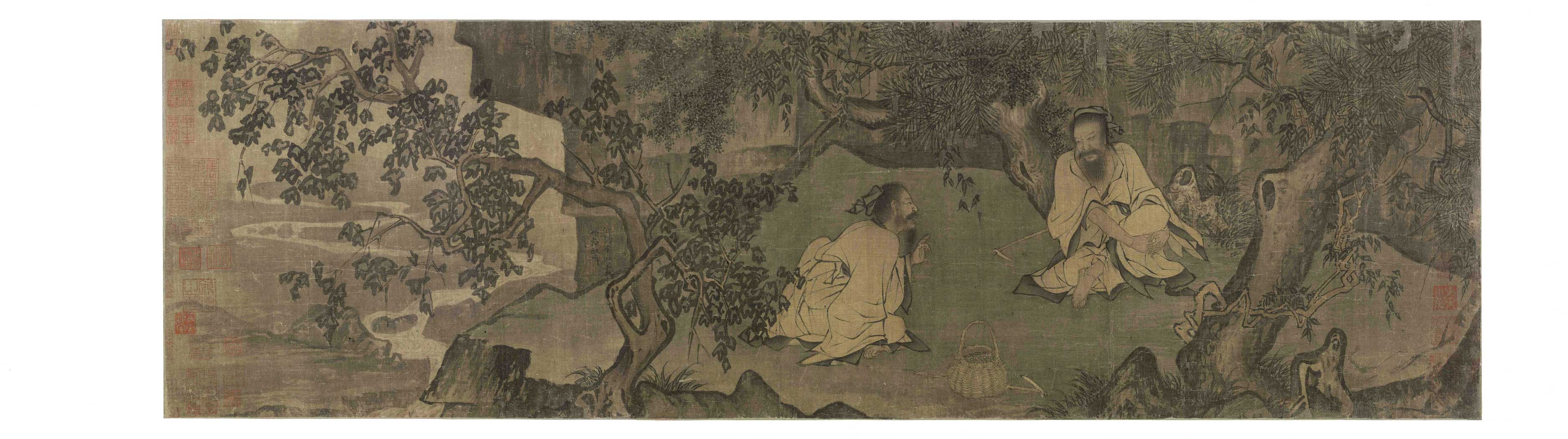

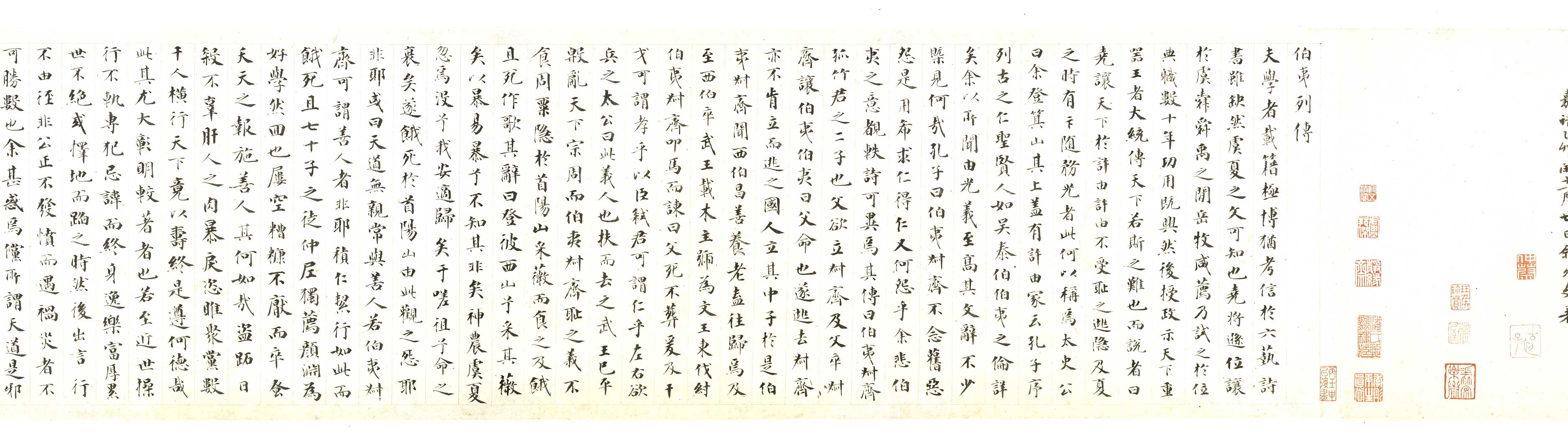

李唐《采薇图》

水墨淡设色,27.2cm×90.5cm,南宋

北京故宫博物院

南宋画家李唐的《采薇图》,是一幅历史题材的作品,描绘的正是伯夷、叔齐“不食周粟”的故事。画作所提及的薇,为野豌豆属的一种野菜,可食用。

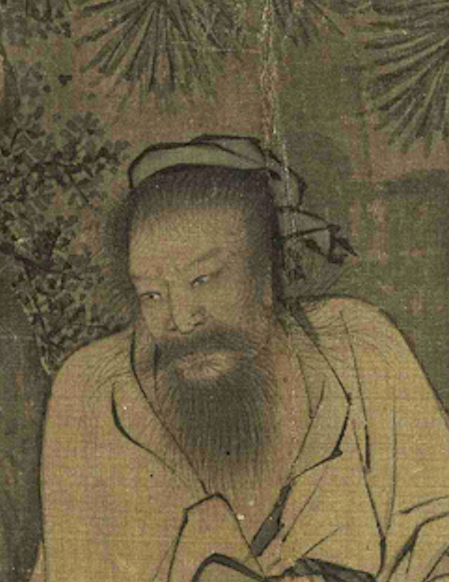

《采薇图》画面高古、凝重。图中二人对坐于悬崖峭壁之间,伯夷双手抱膝,须眉堂堂,目光炯炯,神态老成持重,显得坚定沉着。

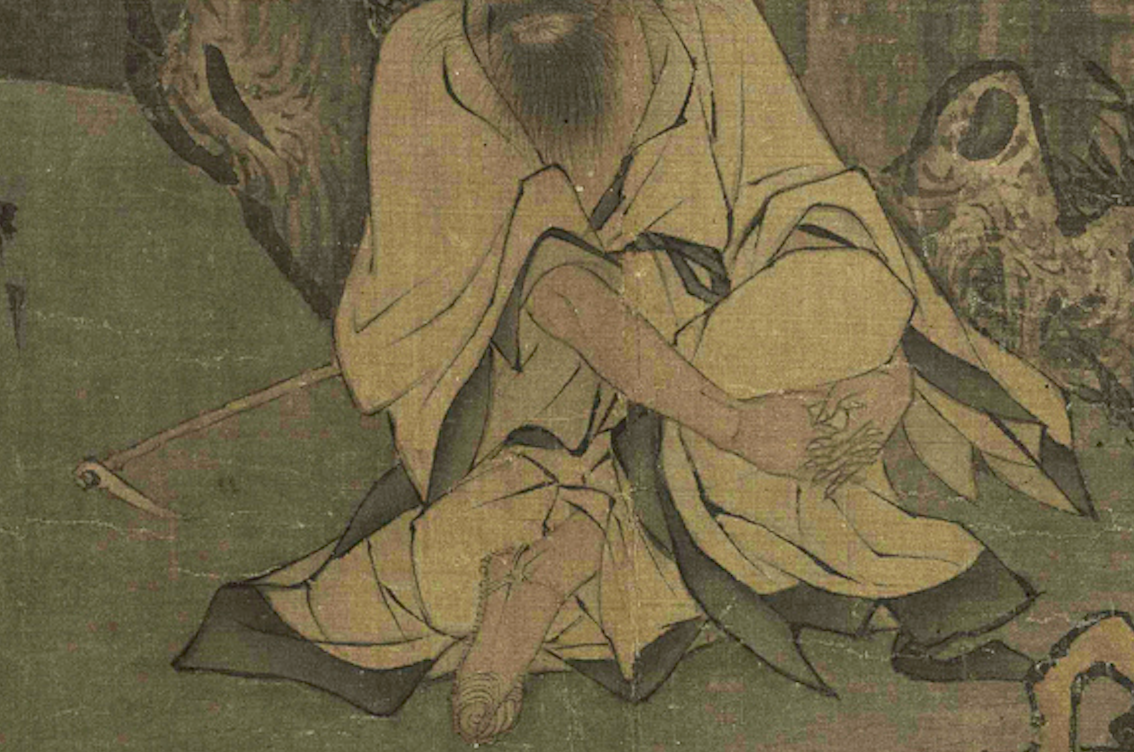

叔齐则上身前倾,右手撑地,左手探出二指,表示愿意相随。

伯夷双手抱膝

两人面容清癯,身体瘦弱,由于长期生活在野外,以野菜充饥,肉体受到极大的折磨,但是他们表情平静,精神上却丝毫没有受到影响。

画中人物衣褶方折劲硬,线条硬朗干净,笔势起伏跌宕,这是李唐人物画典型的风格。虽然看似变化幅度不大,但动感强烈,可以感受到画家在运笔时,那份抑扬顿挫的复杂心情。

叔齐左手探出二指

摆放在二人面前的篮子和镢头,是采薇的工具,作者着意刻画这一小小的细节,不仅更加突出主题,更使画中人物带着一种怡然自得、随遇而安的情致,突出人物性格。

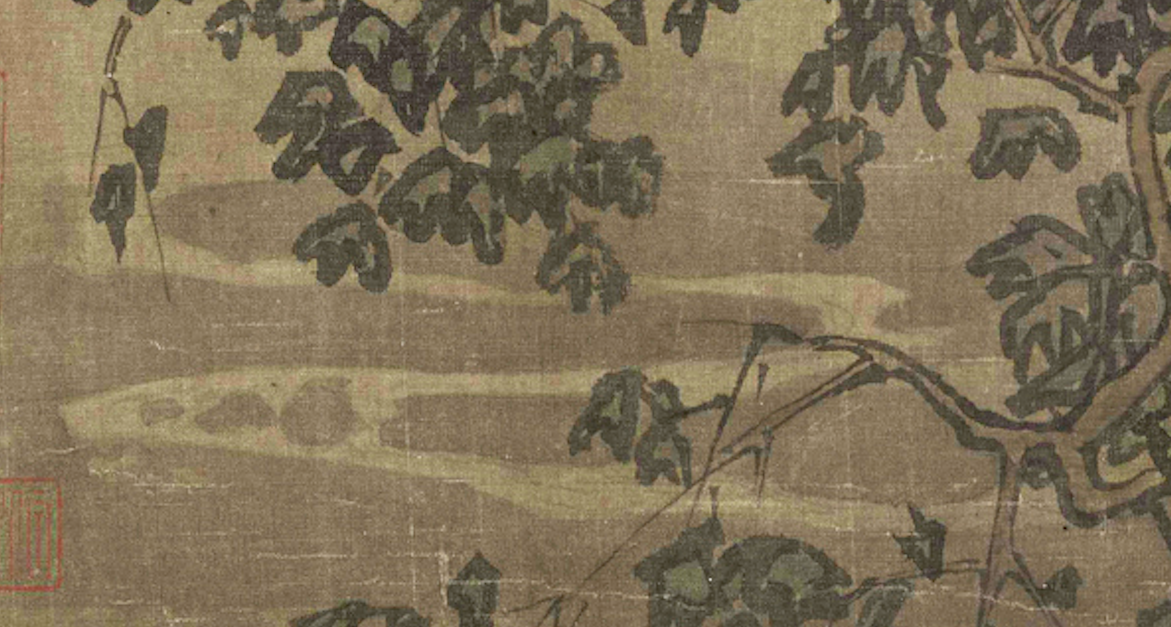

画幅左侧是一条逶迤蜿蜒的小溪,从崖下流过,不仅使构图更加丰满,视野中的景物宁静肃远,虚实对比,也更显画面的自然灵动。

水流虽小,却延绵不绝,远山不高,但有了溪水的对比,使得伯夷、叔齐所居的山更显高大。

篮子和镢头是采薇的工具

画面背景气氛严肃、凝重、萧瑟。最前面的一松、一枫相对而立,树干崎岖如铁、挺拔坚硬。枫树的耐寒与苍松的不凋,将人的气节通过两株具有象征意义的大树体现出来。

在细节处理上,画家先以粗线重墨,勾出苍松的树干,然后略加鳞纹,再以浓淡不同的色彩晕染,表现出树干的苍劲浑厚。

在松针勾线后,再以青绿色复描,表现出山景茂盛、郁郁葱葱的景象。松树上则缠绕着古藤,营造一种荒芜人烟的寂静感。李唐以老辣劲健的用笔,展现出崇古凝炼的画功。

此作如果以通俗的语言表达,即是:先生之风,山高水长,伯夷、叔齐之风,不断如缕,每个时代都有其继承者,我李唐亦如是。

松树上缠绕着古藤

李唐是如何一位画家,能将如此一个“成教化”的故事,表现得入木三分?

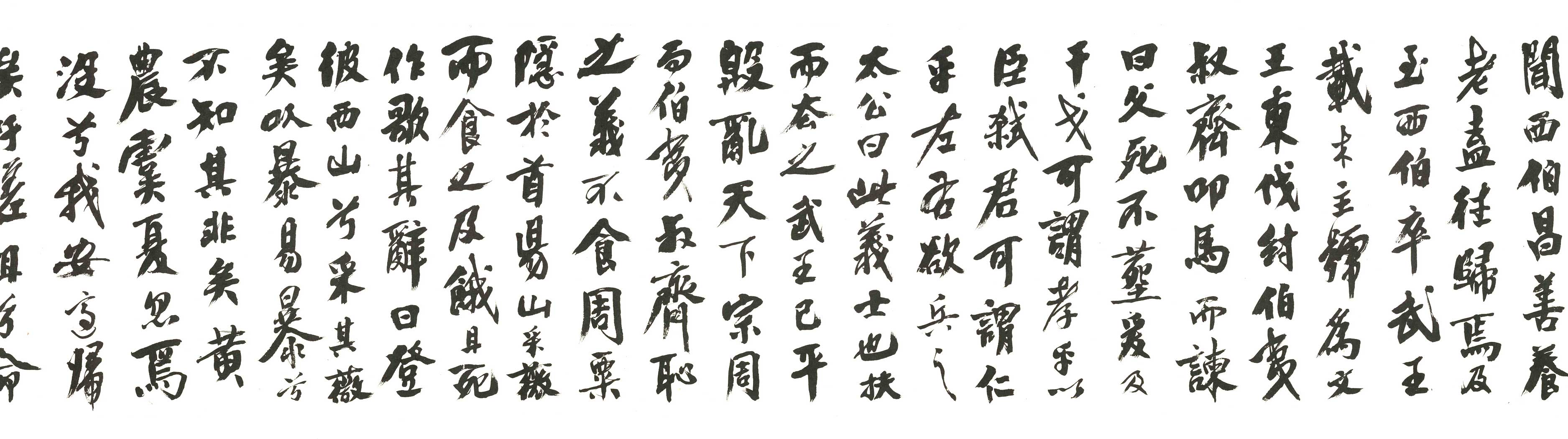

李唐,生于河阳三城(今河南孟州),两宋时期的著名画家。初以卖画为生,1127年,金兵南侵,攻陷汴京,掳走徽、钦二帝,高宗南渡,亲身经历“靖康之耻”的李唐,也颠沛流离,逃往临安,以卖画度日。

南宋恢复画院后,李唐经人举荐,进入画院,以成忠郎衔任画院待诏,时年近八十。

伯夷目光坚定

李唐之所以借题发挥,是基于当时正处于北宋和金对峙之时。李唐想要借此主题,讽刺那些苟且偷安、腼颜事敌的北宋臣子。

他以这个历史故事,褒扬那些保持气节的人,谴责投降变节的行为,可谓“借古讽今”,用心良苦。

在“靖康之耻”俘获的对象中,不仅包括众多皇族成员,还了包括宫廷画家在内的能工巧匠,其中就有这幅《采薇图》的作者,被后世誉为“南宋四家”之首的大画家李唐。

两人穿着草鞋,衣冠已不肃整

当李唐沦落为阶下囚时,他又会作出怎样的选择?

作为马背上的民族,金人虽生性粗犷却很注重文化修养,对于俘获的北宋文人,只要学有所长,就会以礼相待,且给予丰厚的待遇。

以李唐当时的技能、声望和地位,完全可以在金国衣食无忧,创作条件也会优于内忧外患、兵燹纷纷的北宋。

然而,李唐却在前往金国的途中,选择风险性极高的逃跑,且理由很简单——他是宋国臣子,要忠于前朝,不能为“外族”效力。

李唐的《采薇图》是这样画的,他也是这样做的,他舍命南逃,保持与画中一样的气节。

叔齐身后的枫树

李唐以“润物细无声”的讲述,把故事讲得委婉动人,在赏心悦目中,把民族大义和家常人伦道出来。表达画家崇尚“饿死事小、失节事大”的气节。

中国传统山水,以道家隐逸精神为主,要将宣传教化和艺术技巧融合起来很难。李唐八十岁变法,变繁为简,变全景为近景,纯熟的技法表现到人文精神,把山水用作点缀以烘托人物,进行精神层面的刻画,这是他艺术上的自信,更是“靖康之耻”的记忆,所有一切,都反映在了《采薇图》。

此作不全是出于艺术上的理解和创新,而是画家本人精神修养和斗志昂扬的自然流露,熟练的技巧使他“从心所欲不逾矩”,达到出凡入圣的境界。

背景中的流水

李唐存世作品有《万壑松风图》、《清溪渔隐图》、《烟寺松风图》、《长夏江寺图》等,其中《万壑松风图》、《采薇图》最为知名,后者被认为是李唐晚年之作。

实际上,李唐不仅擅于表现历史人物题材,在山水画方面也多有创新,与刘松年、马远和夏圭并称“南宋四家”,且居于首位,对另外三家都有一定的影响。

李唐《万壑松风图》台北故宫博物院藏

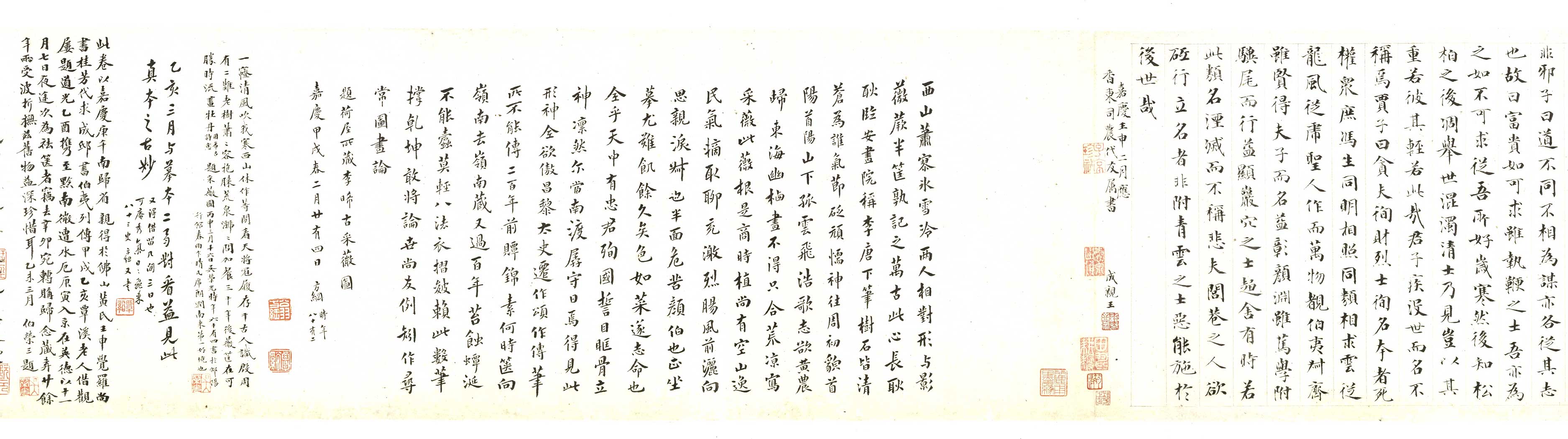

宋代的绘画,都有不签名的习惯,即使签名也会藏的很深,不落款或者隐款是宋画的特色,清代画家钱杜说:“画之款识,唐人只小字藏树根、石碑,大约书不工者,多落纸背。至宋始有年月记之,然扰是细楷一线,无书两行者。”

《采薇图》的签名上也有这一特点,在中石壁上,有题款两行:“河阳李唐画伯夷,叔齐”,款识简单隐蔽。

隐蔽的款识

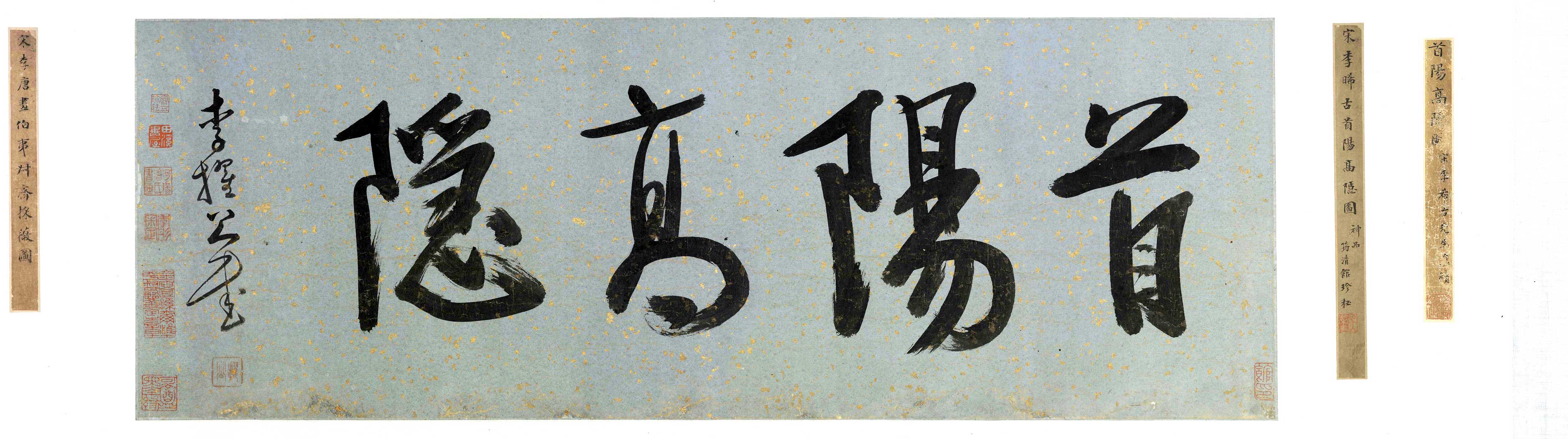

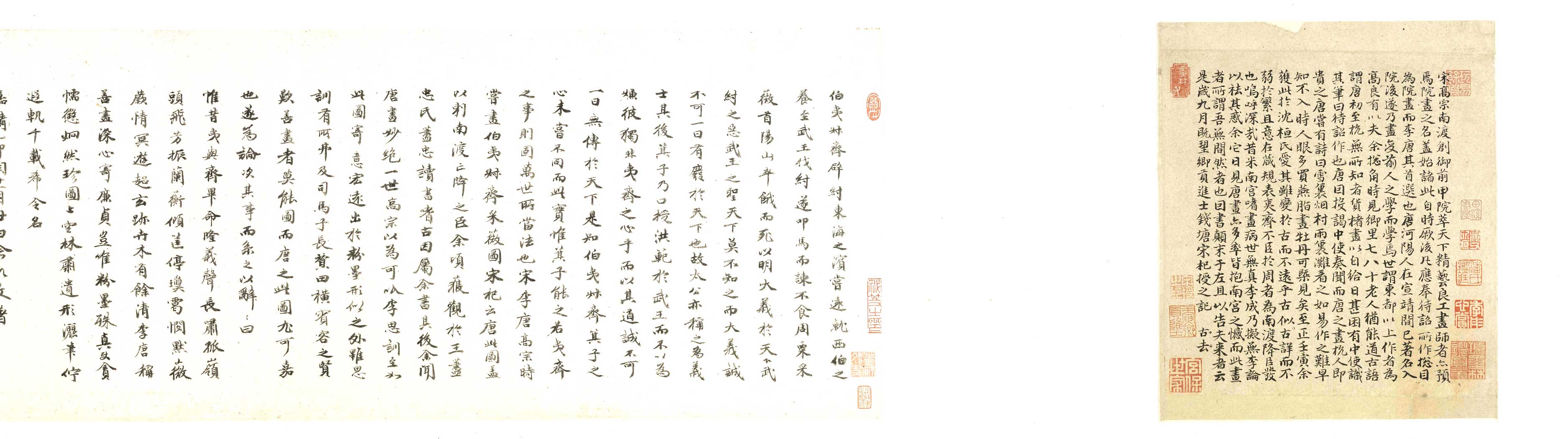

《采薇图》引首有明代李擢公书“首阳高隐”,拖尾有明人项元汴、清人吴荣光等收藏印多方。后幅有元人宋杞,明人俞允文、项元汴、清人永瑆、翁方纲、蔡之定、阮元、林则徐、吴荣光、潘霄汉的题记。

在辗转的历史潮流中,每位递藏者,通过题跋,表达对于作品和画家本人崇尚气节的风骨与精神的尊崇和敬佩。

清代书法家翁方纲的题记

关于《采薇图》

“南宋四大家”之一李唐晚年代表之作;

作品描绘的是殷末伯夷、叔齐“不食周粟”的故事;

李唐以这个历史故事,借古讽今;

画面营造出一种荒芜人烟的寂静感;

画作上的“隐款”也是宋画特色之一。