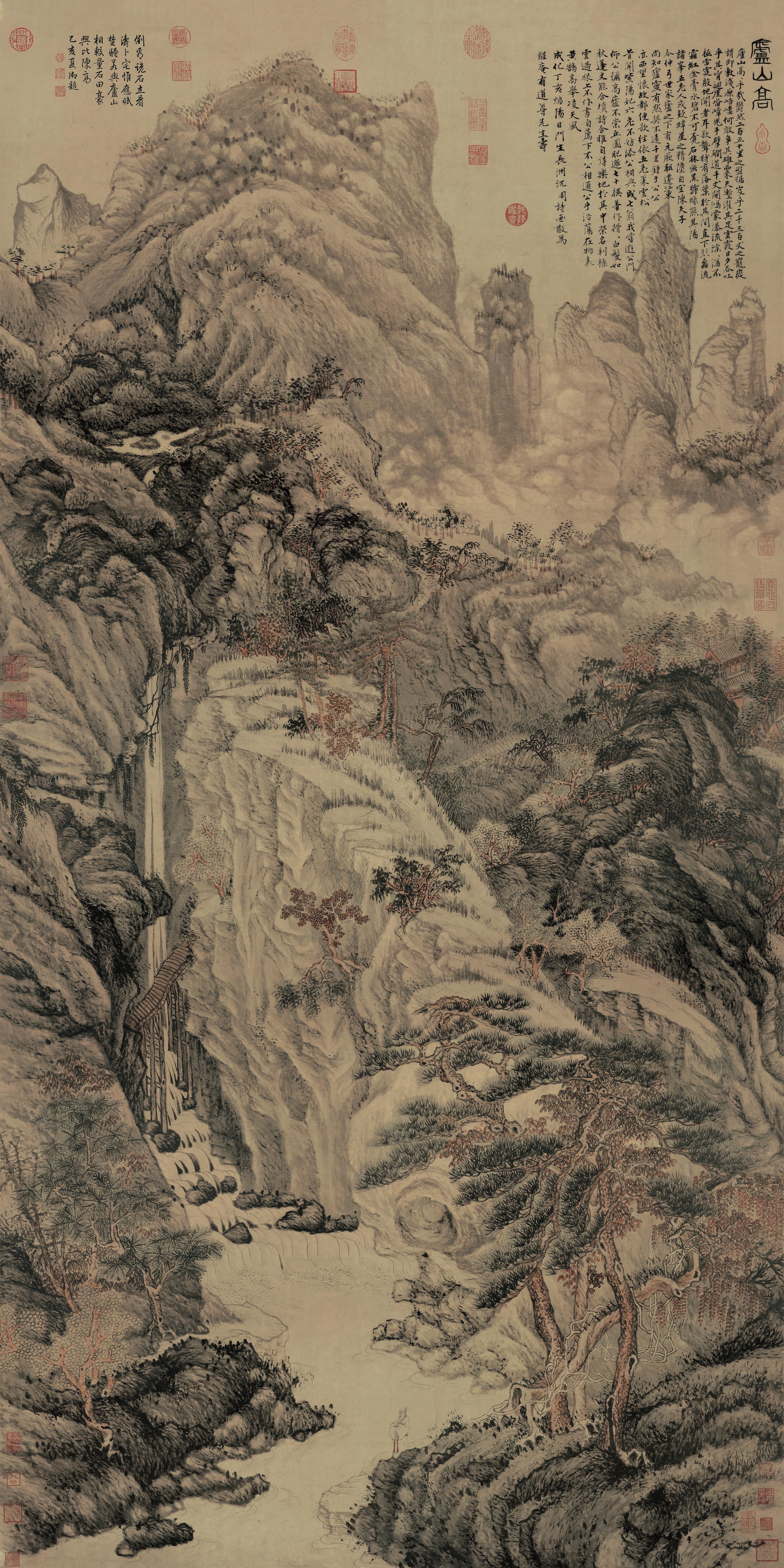

成化三年,沈周精心绘制巨幅山水《庐山高图》为老师陈宽祝寿。画面竭力刻画庐山仰之弥高、大气的动人形象,以表达师恩浩荡的主题。从风格来看,此图仿王蒙笔意,标志着沈周画风从细沈到粗沈的转折点。

宋人写生有气骨而无风姿,元人写生饶风姿而乏气骨,此皆所谓偏长,能兼之者惟沈启南先生。

——王稚登

论诗书画全能,石翁当独步今日。

——吴宽

《庐山高图》(局部)

成化三年(1467年),吴中学者陈宽七十大寿,亲朋好友、门墙桃李皆携礼贺寿,在众多贺礼中,沈周的礼物引起老者的注意。

多年前,陈宽应沈周伯父沈贞邀请至苏州讲学,宿沈家,第一次见到年少的沈周。

沈周也是第一次近距离接触此等博学鸿儒,他立即被陈宽的学问言谈所折服,请伯父做介绍人,拜师陈宽,两人的师徒情谊从此展开。

陈宽教沈周做人和做学问的方法,让他受用一生,因此他对陈宽这位老师的情谊十分浓厚。

陈宽先祖是江西人,又以“庐山陈汝言”自称,于是沈周精心绘制巨幅山水《庐山高图》为他祝寿。

庐山高图

图中所画庐山美景,层峦叠嶂,高耸的山峰层层叠叠,山石突兀,直入云霄。高山山势险峻,有的雄浑而壮观,有的却是孤峰凸起,峭壁陡坡根本无法上去。

山中云雾缭绕,在山腰形成一圈浮纱,像是一条白色的腰带系于山间,起伏飘渺,幻梦幻真。

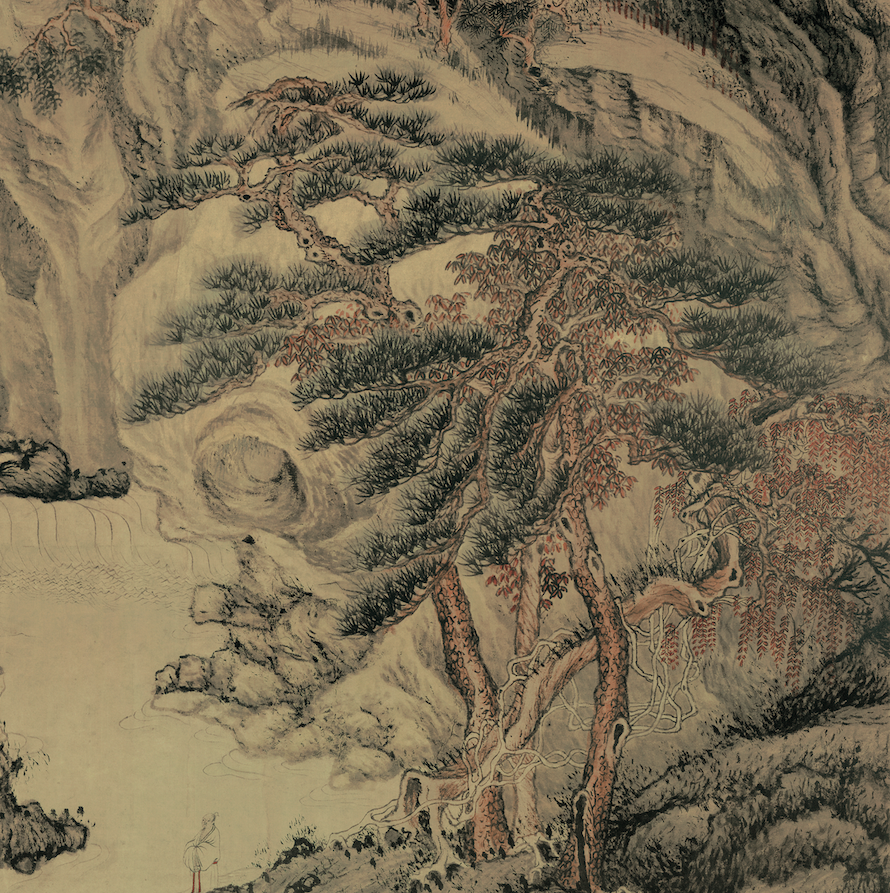

山上草木丰茂,树木郁郁葱葱,山顶、山腰一片绿荫丛丛。山谷间有清溪山瀑从崖壁中飞溅而出,像是一条白锦直挂于山中。千尺瀑布飞泄而下,水流击石,仿佛发出震耳欲聋的声响。水流顺势而下汇于峡谷潭水之中。一老者立于溪前,赏此美景。

一老者立于溪前

沈周一生未曾到过庐山,他仅依据相关的庐山资料,再充分发挥自己的艺术想象力创作完成《庐山高图》。

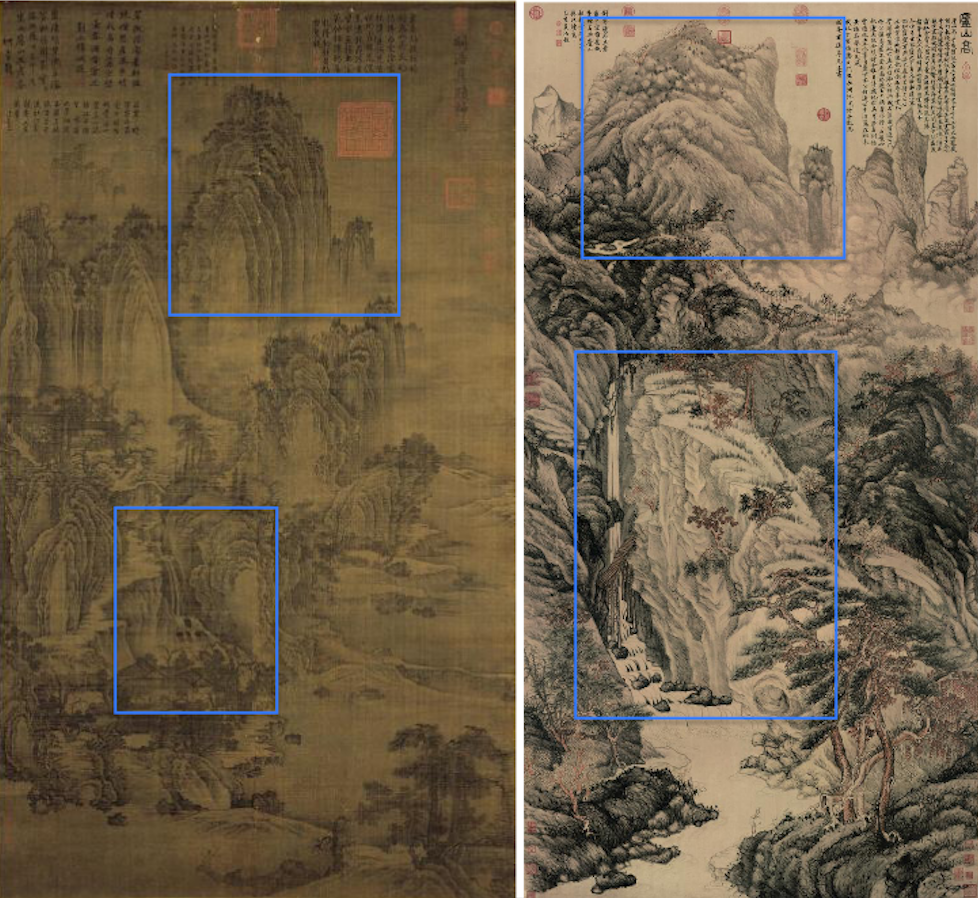

如果将《庐山高图》与五代画家荆浩,同样以庐山为题材而创作的《匡庐图》相比,不难发现《庐山高图》画面中间高耸巍峨的峰峦结构、飞瀑流泉从深山涌出的布置,似乎可在《匡庐图》中找到些许影子。

左图:荆浩《匡庐图》

右图:沈周《庐山高图》

飞泻的瀑布旁边用淡墨轻扫渲染,与周围用牛毛皴染的厚实山肌,形成了黑白深度与质感、量感的鲜明对比。

同时,在处理白色泉水时,画面不会显得孤立反而变得更加和谐。泉水处空出飞白,不加以刻画,仅用寥寥流畅自如、条理清楚的线条展现了波纹和水流的方向。

泉水流进平地

从构图来看,全图气势浑阔、顶天立地,所采用“S”形构图兼“高远法”。

沈周用墨色的浓淡、层次逐步变化的一条“S”形的山体走势,将画面的近、中、远景贯通一气。

近景坡脚溪流,中景悬瀑吊桥,远景群峰列岫,层次丰富,由近及远,一气呵成。

自上而下成“S”形脉络,其态势具有较强的流动感和纵深感,也表现出了庐山那种跌宕起伏与无比雄浑的气势。

“S”形构图

近景的山坡乱松,中景的瀑布、岩石、峭壁,远景的庐山主峰,自上而下,由近及远,整幅画近、中、远景相间,一气呵成。

其透视方法为高远法,即站在山脚仰望山巅,显示其高大伟岸。刻画出庐山仰之弥高、大气的动人形象,以表达师恩浩荡的主题。

建筑露出一角

从风格来看,此图仿王蒙笔意,笔法缜密细秀气势沉雄苍郁,山石皴染厚重灵动,加强了立体感。

中段山峦用折带皴,墨色较淡,皴笔精细,表现出崖壁的险峻;左边崖壁先勾后皴,墨色较重,并以焦墨密点,显得苍郁深邃。

繁密灵秀而又沉雄苍郁的解索皴

沈周之所以仿王蒙笔意来创作此图,除了对艺术效果方面的考虑,还带有个人情感。

沈周的曾祖沈良和陈宽的祖父陈汝言,与王蒙的关系都非常好,陈宽的父亲陈继又是沈恒和沈贞的老师,可想而知至沈周这一代,王蒙、陈家、沈家的世交关系已达三四代。

沈周用这种拟王蒙笔法的画法,很得体地表达了陈宽和王蒙的关系、以及晚辈向前辈致敬的心意。

使用矾头描绘远山主峰

沈周,字启南,苏州人,吴门画派的创始人,吴门四家之一。他一生家居读书,吟诗作画,优游林泉,追求精神上的自由,蔑视恶浊的政治现实,从未应科举,始终从事书画创作,在元明以来文人画领域有承前启后的作用。

在绘画方面,沈周初承家学,早期以师法王蒙为主,中年以黄公望为宗,晚年主要取法宋元诸家,加以融会贯通,博采众长,形成自己的绘画特性,并突出体现在山水画一粗一细两种风格上,世称“细沈”、“粗沈”。

沈周画像

“细沈”山水以谨细见长,多为小幅画作。

它吸收各种因素的形式感,除将青绿山水之长收于笔下外,还承传董源、巨然风流与北宋山水置陈布势之精华,尤其是元人之遗韵,特别是王蒙的苍茫厚实和雄浑严谨的风格。

沈周中年“细沈”画风佳作《盆菊幽赏图卷》(画芯)

《盆菊幽赏图卷》(局部)

“粗沈”以粗放见长,多为沈周晚期所做大幅山水。

以黄庭坚的行草笔意入画,大笔涂抹,中锋淳厚,笔意如折钗漏痕,显得骨气豁然,加之吴镇的水墨韵致,形重而意远。整个画面以吴镇温湿酣畅的笔意为主,用笔以元四家为基础,但又多处一种形式上的动荡感。

“粗沈”代表作《京江送远图》

因此,这幅创作于沈周中期的《庐山高》,不是一张简单的祝寿图,它同时标志着沈周画风从细沈到粗沈的转折点。所以它在各种关乎沈周的说明里反复被提起。

在这张画中,沈周非常高超地运用了王蒙的技法。其中的解索皴、牛毛皴和披麻皴用得出神入化,描绘出山石扭动的力量感。

只是从此以后,很难再看到沈周这样精工、细致、严谨的画风,他一路愈走愈豪放,向着粗头乱服、粗枝大叶一路奔去。

沈周晚年作品《辛夷墨菜图卷》

正德四年(1509年),沈周去世,享年82岁,和他的老师陈宽一样,沈周的学生唐寅、文征明也成为留名画史的大画家,师徒三人对“吴门画派”的创立、发展有着关键性作用,既振兴了文人画,又规范了“浙派”末流技法粗陋之习,推动了明代绘画深入发展。

在漫长的艺术生涯中,沈周创作了大量作品,影响巨大,《庐山高图》作为其最具代表性的作品,同样也是中国绘画史上的一幅不朽佳作,从立意、构图、笔墨等方面,为后世学者学习提供了极有价值的参考范例。

《庐山高图》前景参天古松

关于《庐山高图》

吴门画派创始人沈周代表作;

是为老师陈宽祝寿而创作;

刻画出庐山高大形象,以表达师恩浩荡的主题;

画作整体仿王蒙笔意;

它标志着沈周画风从细沈到粗沈。