弘仁被誉为最得黄山之质的画家,他一生数登黄山,创作了诸多以黄山为母题的画作。其中,最能展现黄山之貌,也最能体现弘仁非凡构图能力,当属《天都峰图》这样的鸿篇巨制。

显而易见,弘仁笔下的造型皆乃依照黄山的耸立山体而成。

——高居翰

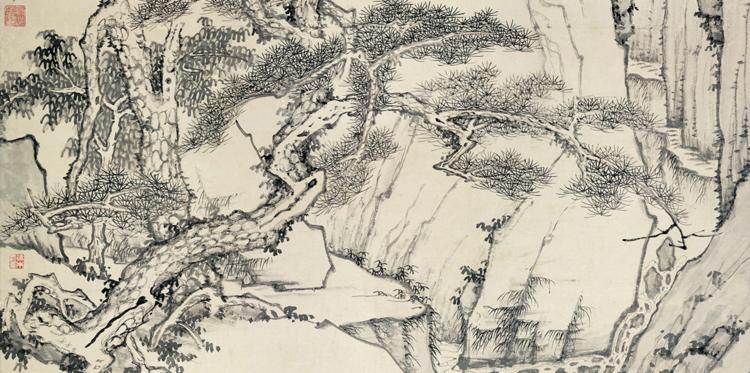

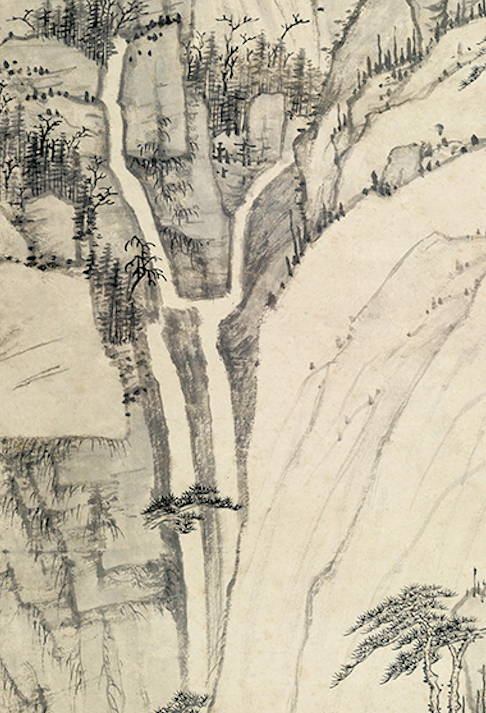

《天都峰图》(局部)

位于黄山东南的天都峰,高拔险峻,直冲云霄,与光明顶、莲花峰并称三大黄山主峰,上有“登峰造极”石刻,四周雾气环绕,黄山奇景尽收眼底,雄伟壮丽,古称“群仙所都”,意为天上都会,故取名“天都峰”,是今天游览黄山者必到之处。

黄山天都峰奇松云海

天都峰之险,为黄山之冠,喜好描绘黄山的历代画家,留下无数经典之作。“天下第一奇山”的惊险和高耸,在“清四僧”之一的弘仁笔下体现得淋漓尽致。

弘仁被誉为最得黄山之质的画家,他一生数登黄山,“常以凌晨而出,尽酉始归,风雪迴环,一无所避”。山林养素之时,创作了诸多以黄山为母题的画作。

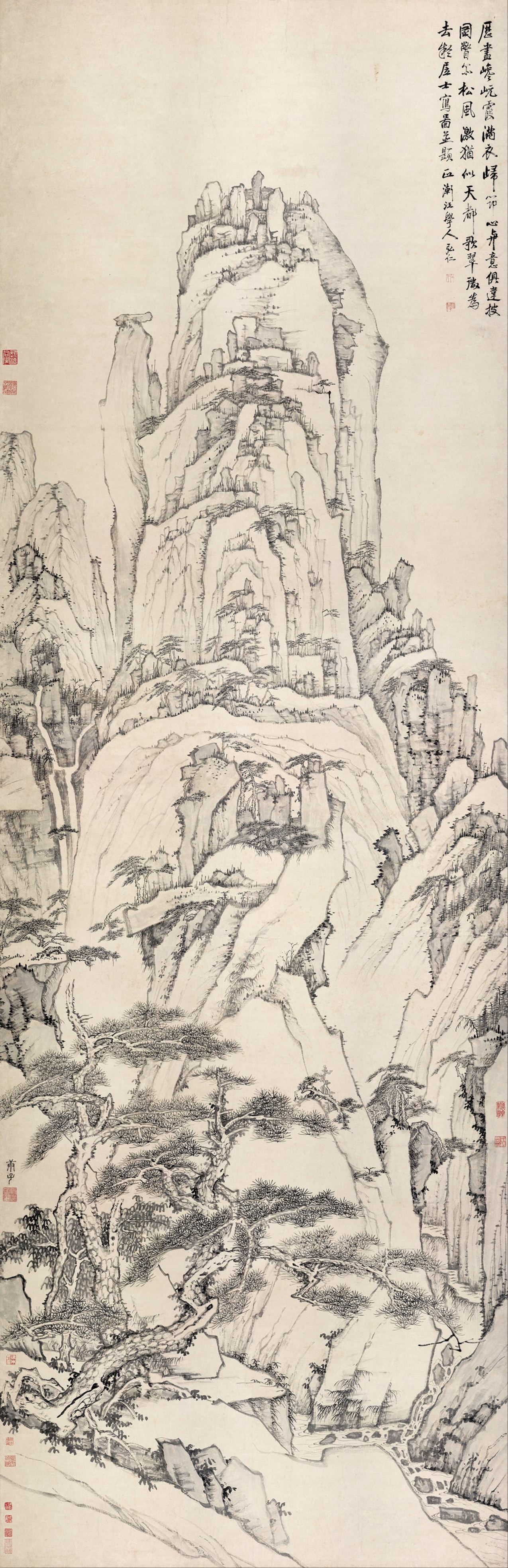

天都峰图轴

弘仁

其中,最能展现黄山之貌,也最能体现弘仁非凡构图能力,当属《天都峰图》这样的鸿篇巨制。

就像现代人发朋友圈一样,弘仁在画面右上自题诗,其中两句是:“披图瞥尔松风激,犹似天都歌翠微。”证明自己打卡此景点。

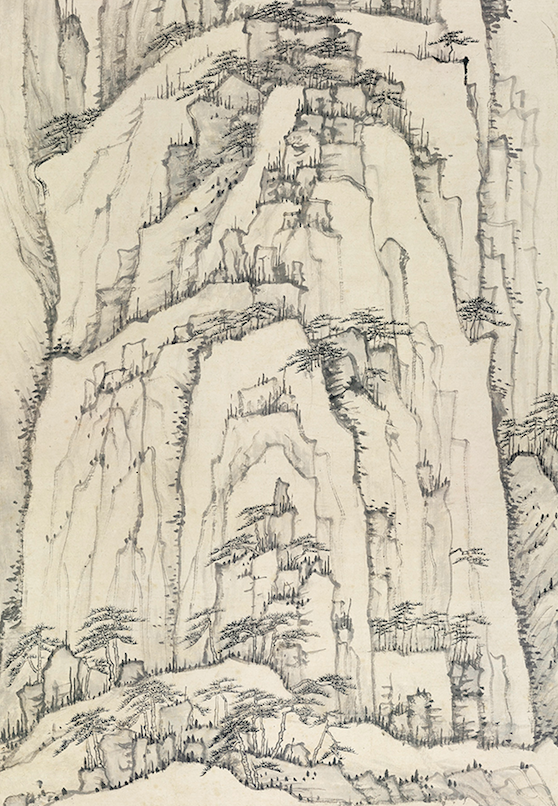

在《天都峰图轴》中,山石大多由形似方形的几何体组成,大小几何体相间组成,疏密有致。在两块简单、迹近抽象的空白大石当中画了一些碎石和小树,给人以生动之感。

各态各异的山间松

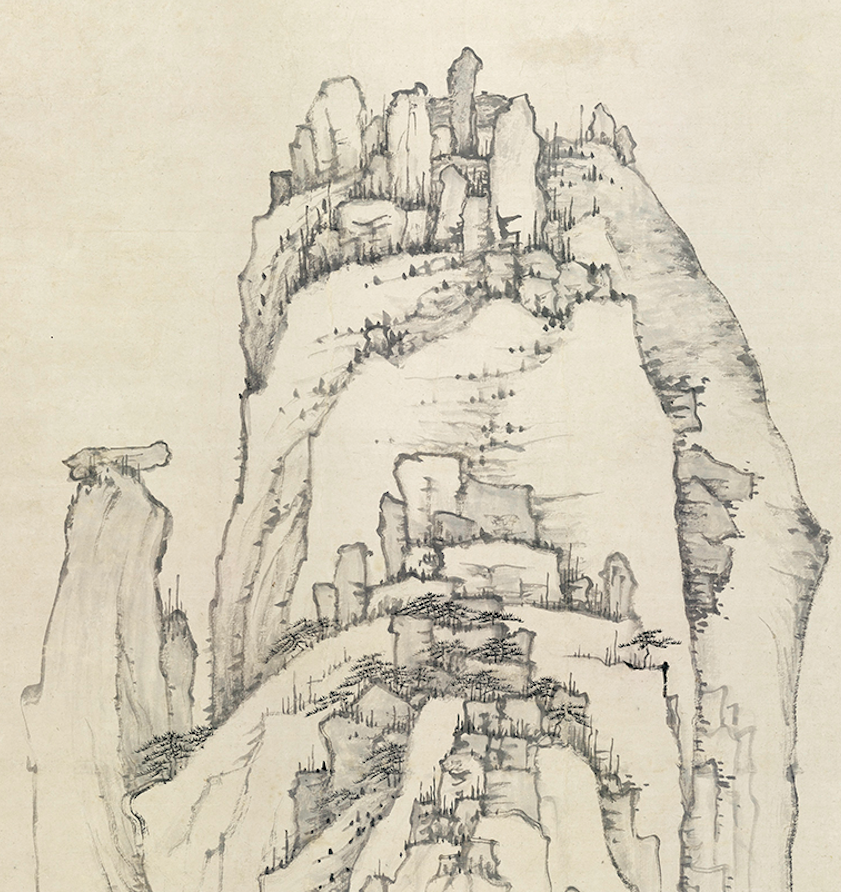

《天都峰图轴》具有较强的张力和体量感,表现出体积感与空间感,又具有现代建筑结构的美感。

以线构成体面关系,加强了画面空间的体积感,突出了大与小、多与少、阴与阳、宽与窄、横与竖、前与后等的对比,产生多维变幻的空间关系,画面具有很强的平面构成感。

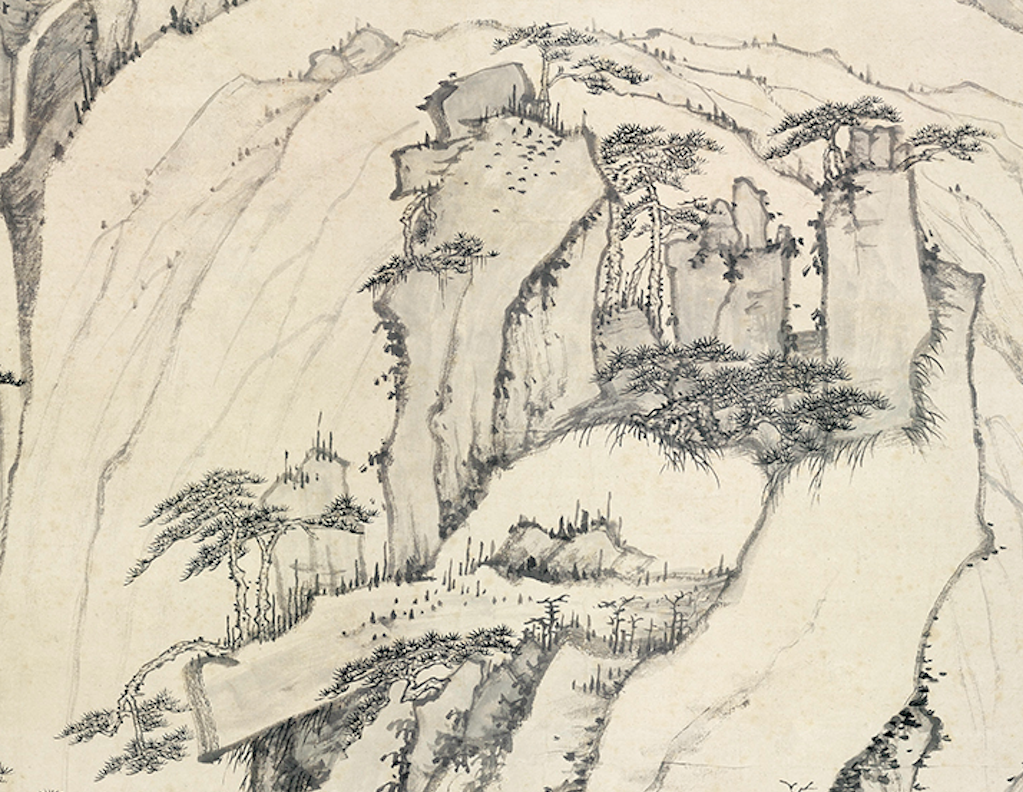

形似方形的几何体山石

画家还利用中国山水画中空间的遮挡关系,推移出前后空间的关系和透视关系的走向,引导观者视线中心的位移,进入下一个视觉中心,形成可居、可游的山水画欣赏的趣味与意境。

从画面下方的涧溪潺潺,到悬崖边的虬曲古松,形如盘龙出水,整个近景约占画幅面积的三分之一,形成符合视觉面积对比的构成美感。

中景和远景峰峦叠嶂,龙脉迂回,直指霄汉的主峰,其面积比例约占构图的三分之二。

画面下方,涧溪潺潺

画面的空间比例分割具有很强的形式美感,画面景致峰峦起伏,高低错落有致,奇松点缀其中,星星点点;水流顺山体直泻而下,幽静的山路隐现出山体透视空间的走势和幽深的意境。

水流顺山体直泻而下

其构图形式简洁又不失苍劲之气,折射出弘仁独特的风骨与气质。

在笔墨处理上,山石多用线空勾,没有大片的墨,没有粗拙跃动的线,除了少量坡脚及夹石外,山石上几乎没有繁复的皴笔和过多的点染,显得苍劲整洁。

由于弘仁从黄山名山胜景中汲取营养,重视师法自然,因此作品富有生活气息,明显体现出其突出的风格和独到的本色。

山峰之巅,怪石林立

弘仁笔下的黄山之所以富有生活气息,是因为画家本人就长期生活于此,家在黄山白岳之间。

弘仁出身于黄山脚下的歙县,黄山于他而言,不是景点而是故乡。

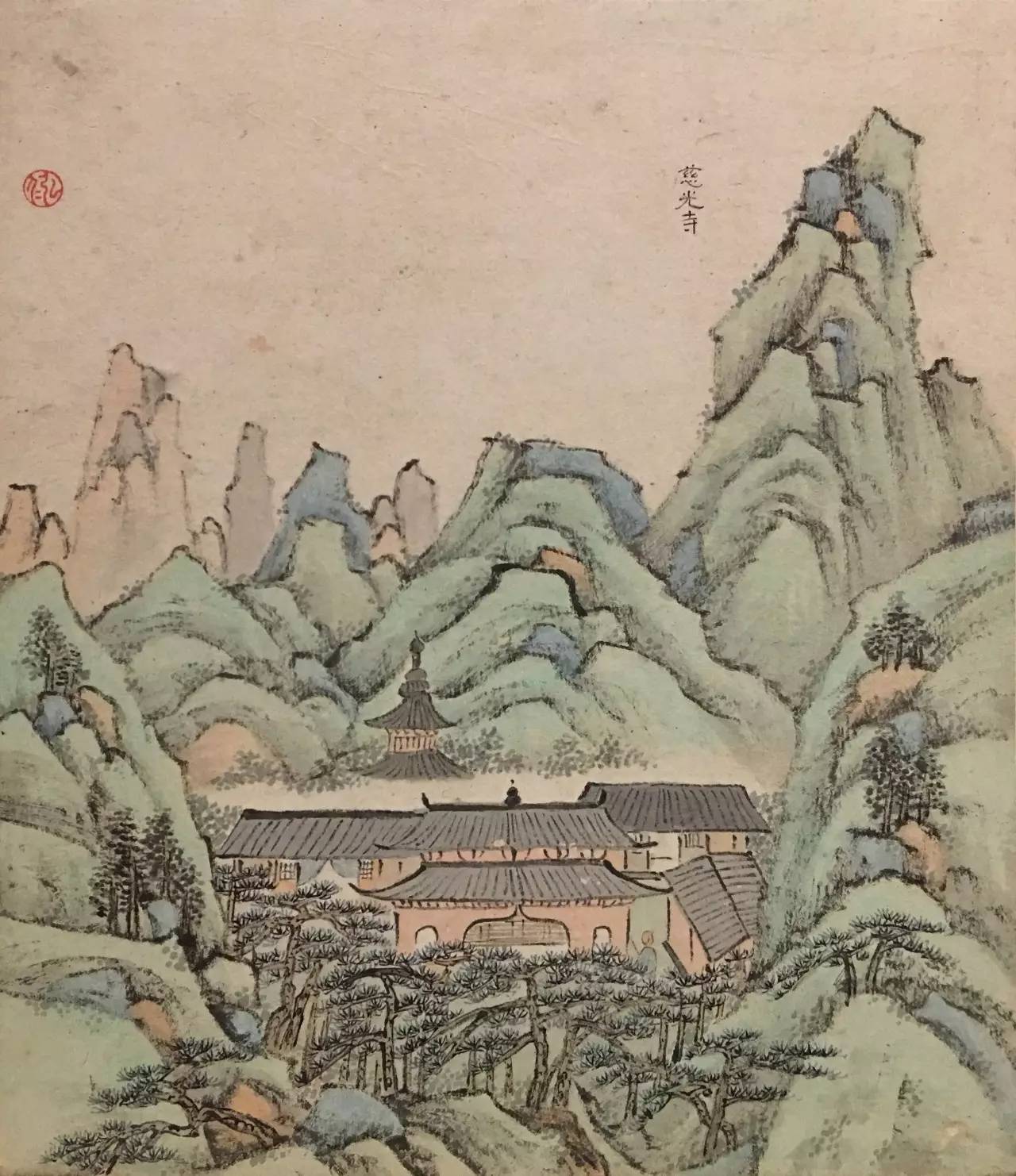

明亡后,他有志抗清,离歙赴闽,入武夷山为僧,师从古航禅师。两年之后,他返回歙县家中,除了短途旅行,他有生之年都住在歙县和黄山的寺庙中度过。

弘仁《黄山图册·慈光寺》:弘仁曾隐居于此

在弘仁的传世作品中,以黄山为主题的就不下60幅,并且每幅都注明景点名称,如始信峰、仙镫洞、散花坞、白龙潭、松谷庵、天都峰等。

他的黄山图画,极讲究构图的经营。有的画,以山石的穿插、叠搭见奇,整个画面呈现出大大小小的几何形式,如《林泉春暮图》。

弘仁《林泉春暮图》

有的画,他以突出主要对象为目的,不惜截断周围的其他景物,甚至主要对象也不一定是一个完整的物象,如《黄山图册》等。

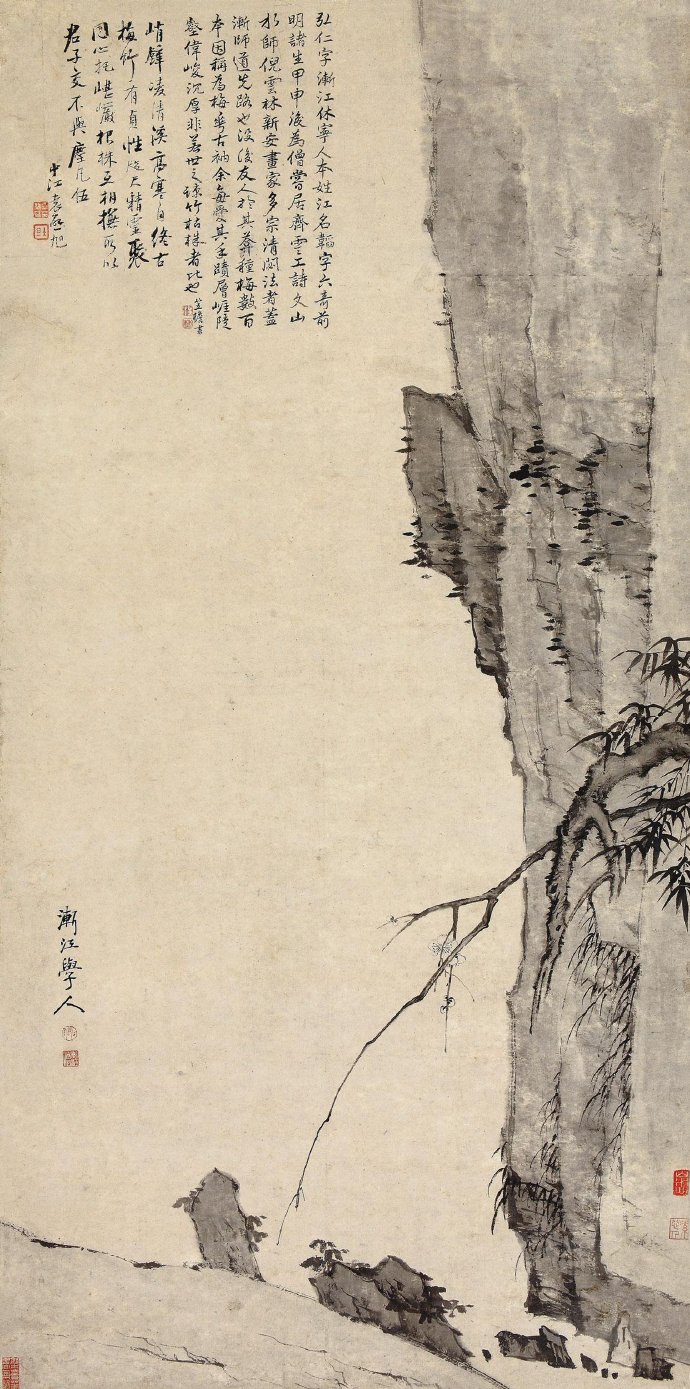

还有的画,构图明显受到了南宋马夏的影响,特别强调边角的经营,如《黄海松石图》……

弘仁《黄海松石图》

长期生活在黄山、习见层峦陡壑、老树虬松,他将眼中具体化于纸上,并且将黄山实景升华为一种桃花源般的理想境界。

画中的景物高度净化,了无尘埃,孤高肃穆,表现他“风神犹是义熙前”的情怀。此外,他还常在自己的画作上题句抒怀,以此来衬托画中纤尘不染的高绝境界。

弘仁《峭壁竹梅图》

关于《天都峰图轴》

明末清初画家弘仁代表作;

体现了弘仁非凡构图能力;

也最能展现黄山之貌;

画中黄山富有生活气息;

该图具有较强的张力和体量感,表现出体积感与空间。