张瑀根据历史上“文姬归汉”的故事而创作的《文姬归汉图》,描绘了蔡文姬在护卫队带领下长途跋涉返回中原的场景。全卷情境辉映,动静结合,是一幅人物画的精品。

蔡文姬才气英英。读《胡笳吟》,可令惊蓬坐振,沙砾自飞,真是激烈人怀抱。

——陆时雍

在色彩上,作者仅略施淡彩,意在强化线条的表现力,以深色渲染文姬的坐骑,并在文姬周留出空白,使其形象鲜明突出。

——余辉(故宫博物院研究员)

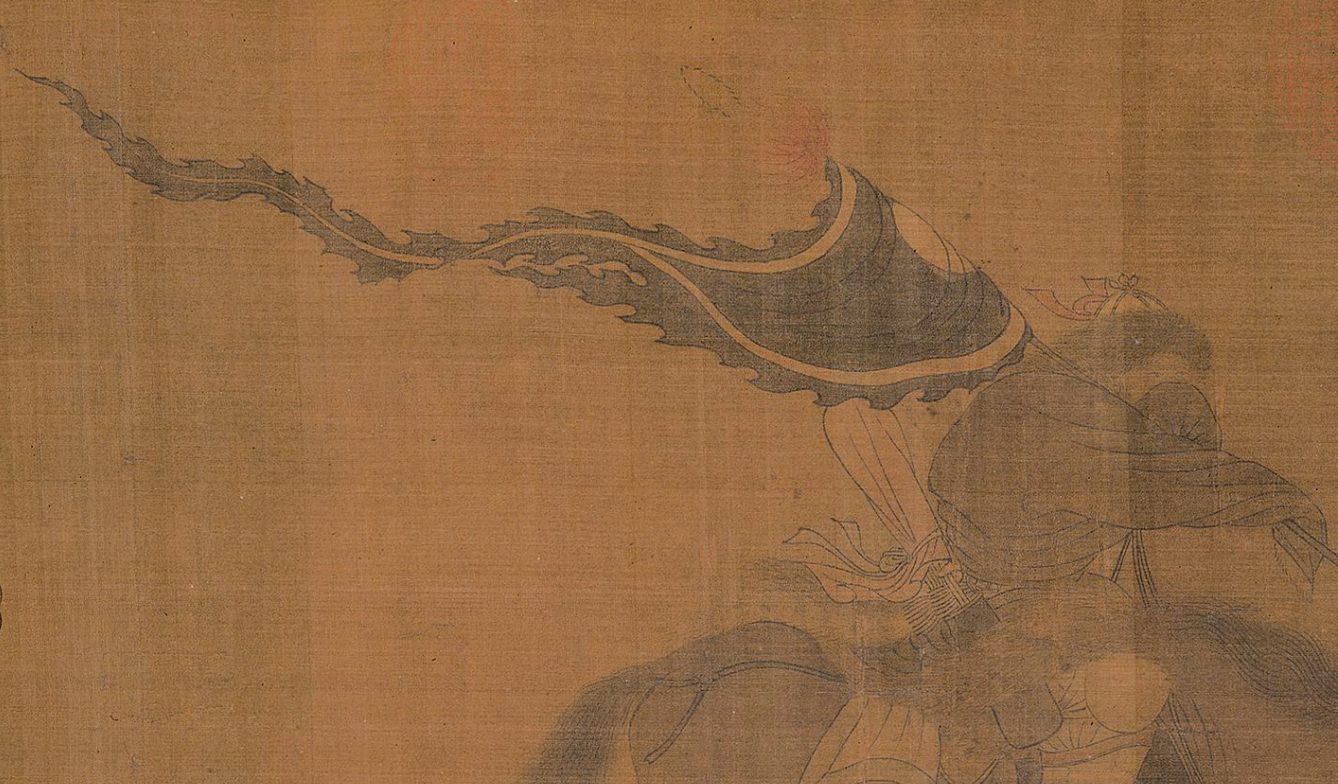

《文姬归汉图》(局部)

蔡文姬是东汉时期著名的文学家、书法家蔡邕之女,名琰,字文姬,“博学有才辩,又妙于音律”。相传她曾作曲《胡笳十八拍》,流传后世,成为中国古典十大名曲之一。在《后汉书》中,被归为“列女”类。

虽然蔡文姬才华卓尔不凡,但却时运不济。蔡文姬初嫁河东人卫仲道,夫君不幸早亡。父亲蔡邕早年编修《汉史》,却被牵累获罪,死于狱中。

南宋画家陈居中笔下的蔡文姬

东汉末年,天下丧乱,连年混战,匈奴趁机攻打中原。蔡文姬在兵荒马乱中,不幸为匈奴所掳,被带去了塞北。

早已听说汉女蔡文姬大名的南匈奴左贤王,将其纳为妃子。蔡文姬在陌生的塞北度过了整整十二年,还为其生下二子。

公元208年,汉使前来拜见左贤王,特呈上黄金千两、白璧一双,还有一封信,信上这样写道:“魏汉初定,需修国史,吾念胡汉和好,今遣使欲将才女蔡文姬赎回汉朝,让其撰修汉史《续汉书》,万望贤王顾其大义,海量三思酌定其事。”

书信写作人,即曹操。曹操感念对故人蔡邕的友情,“痛其无嗣”,出重金将蔡文姬赎回。

左贤王深知曹操大权在握,只好放蔡文姬返回中原,而他们共同抚育的两个孩子,则留在了塞北,蔡文姬只能含泪告别。

这就是历史上所谓“文姬归汉”的故事。张瑀笔下的蔡文姬,正是在返回中原的长途跋涉之中。

文姬归汉图

张瑀

张瑀的《文姬归汉图》,是一幅历史故事画卷。画家以整幅取势,略去背景,线条飞扬、动感十足,极有韵致地描绘出风沙弥漫的漠北大地上,一队迎风行进的人马。恶劣的自然环境,如文姬所言“胡风春夏起”。

《文姬归汉图》全卷共画12人,前有胡服官员执旗骑马,肩扛圆月旗引道。他头戴皮帽,缩首掩面,让观者仿佛也能感受到当时风沙的猛烈,他只能将旗杆斜扛在肩上,旗子几乎被吹成了一条直线。

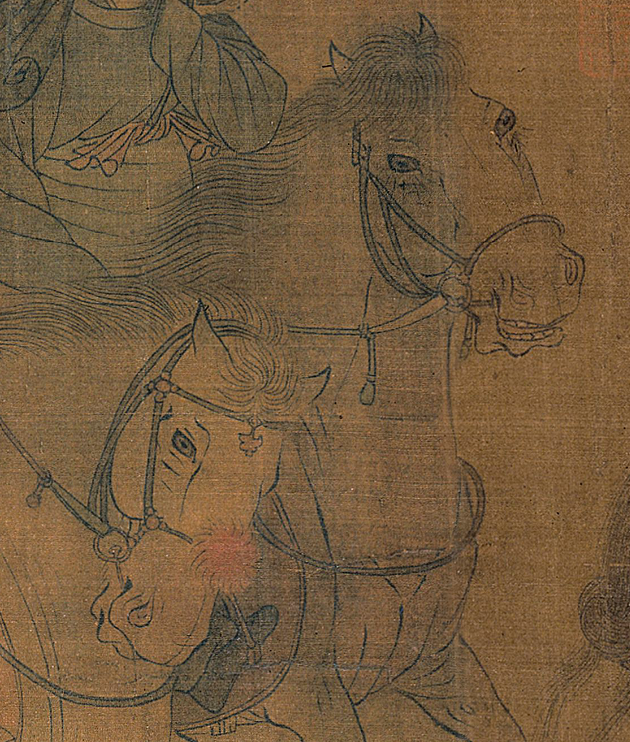

驮着旗手的骏马和旁边跟随的小马驹,也只能低头艰难前行。

旗子被大风吹成了一条直线

旗手之后的,便是头戴貂冠、身着华丽胡装、脚蹬皮靴、骑着骏马的蔡文姬。在整个画面中,她是表情最为镇定自若的人物。蔡文姬双目凝视前方,一副无所畏惧的神态,似乎又带着些许悲凉。

马前有两人挽缰,为她牵马,因经受不住大风的侵袭,迈着大步,以袖掩口。

蔡文姬镇定自若

蔡文姬身后,是护送她的七名官员,前面有一人头戴帻巾、手持团扇,或许就是曹操派往匈奴迎蔡文姬的使者。

旁边一人伏于马上,勒马者似为匈奴官员;其他五人情态各具,但都藏头缩身,似在躲避扑面寒风。

队伍最后的武士,执马扬鞭断后追赶,他头戴皮帽,身穿窄袖长袍,右手执鹰,左手紧握缰绳,骑马跟随,并有小驹一匹、猎犬一只、鹰相随。

它们在这里起到活跃画面、增强行进气氛的演染烘托作用。

迎蔡文姬的汉人使者

在构图上,画家也是颇具匠心。卷首一组人马,配以旗杆,形成箭头式的楔子,既起到了开篇作用,又指向画外遥远曲折的前途,让人产生联想。

中间两组人物众多,高低错落、正侧露藏、变幻有致。

最后一组紧接中间两组而势在前趋,使人看到收尾处觉得队伍已尽。画卷人物构图错落有致,笔墨遒劲简练,真切描绘出长途跋涉的气氛和狂风凛冽的塞外环境。

队伍最后的武士

画面分成四组,既有人物的集中场面,又有疏散的间歇,每组之间的间歇,恰如一个“休止符”,使画面更富“节律”的魅力。

四组人物的配合疏而不散,密而不塞,呼应得当,自然地形成了一个完整的艺术整体。

为蔡文姬引马二人

画作不仅彰显出表现主题,还通过画面细节,突出画作表现的氛围。

画中所绘人物的衣着、发式、用具、坐骑的鞍鞯装饰等,都表明画家谙熟当时的历史、日常生活,特别是对北方少数民族的生活习惯。

画家把这些细节非常自然地再现在画面上,使整个画面既有历史真实感,又充满着浓厚的生活气息。

画面整体气氛萧瑟、压抑,将离别亲生骨肉,重归伤心故里的复杂心境,通过环境衬托和人物心理刻画,使故事入木三分。显然,画家融进了自己对这一历史事件题材,独特的看法和人文关怀。

扎着辫子的胡人

《文姬归汉图》全卷情境辉映,动静结合,是一幅人物画的精品。不愧是我国古代绘画艺术的名作,为研究金代绘画艺术的优秀传统,提供了极好的标本,更是研究金代人物画艺术风格的重要实物资料。

画作也体现了画家张瑀深厚的艺术造诣。在此作中,画家先用墨笔勾勒线条,再略敷淡彩,与唐代画家吴道子落笔雄劲、轻拂丹青的“吴装”一脉相承。

他又承继唐代画马名手韩幹、宋代杰出的人物画大师李公麟的白描传统,深得白描画法精髓,又能加以变通。

马匹刻画可见前人风格

张瑀,金代画家,生卒年不详,且画史无传。《文姬归汉图》卷后左上款署:“祗应司张□画”,“张”下一字漶漫不清,郭沫若释为“瑀”字。

“祗应司”则为金章宗泰和元年(1201年)设置,系内府机构,掌管宫中诸事,类似清内府造办处。由于宋朝无此机构,由此断定张瑀为金代宫廷人物画家。《文姬归汉图》也成其传世孤本。

缩首掩面的官员

关于此件《文姬归汉图》,还有另一个不解之谜,另有一卷宫素然作《明妃出塞图》,藏于日本大阪美术馆,构图、人物、手法皆与此相似,只是全卷以白描手法完成,究竟两画是何关系,专家还存较大争议。

《文姬归汉图》画上题签“宋人文姬归汉图”,为乾隆所题,定此为宋画。画面近中处有乾隆题诗一首,前端有明万历“皇帝图书”、“宝玩之记”两印,后端书款处有“万历之玺”一印,还有乾隆、嘉庆、宣统诸鉴藏印。

曾经明内府、清梁清标、清内府收藏,是一件经金代至清代传承有序的书画珍品。

宫素然《明妃出塞图》日本大阪美术馆藏

以“文姬归汉”这一历史事件为主题的作品很多,多出自南宋画家之手,或为元明画家仿宋摹本,面貌各异。

宋代有李唐、陈居中等多幅《文姬归汉图》,明代的陈洪绶,清代的李瑶……张瑀的这件作品,无疑为后世画家提供了可供参考的范本。

除绘画作品,“文姬归汉”还被编入小说、戏剧,被之管弦,得以广泛流传。诸如:元金志南的《蔡琰还汉》杂剧,明陈与郊的《文姬入塞》杂剧,清尤侗的《吊琵琶》杂剧,小说《三国演义》的有关章节,程砚秋的《文姬归汉》京剧,以及郭沫若的《蔡文姬》五幕历史剧等,均曾取材于此。

《文姬归汉》程砚秋饰蔡文姬

昭君出塞与文姬归汉历来被视为汉室两大佳话。然而,与王昭君肩负使命、风光入胡所不同,蔡文姬的出胡归汉,却是撕心裂肺、痛断肝肠的。

文姬命不由己,忍辱负重,历史中的“悲”与“壮”,承载在一个弱女子身上。她的苦难成就了她的声名,蔡文姬在后世拥有一代又一代的化身,那些拥有民族情怀却深陷亡国之世的忠烈之士,都是其悲愤之情的延续。

陈居中《文姬归汉图》台北故宫博物院藏

然而,一个丧父亡夫的弱女子,被掳至匈奴,嫁夫生子,却又成为政治博弈的牺牲品。十二年来屈辱的遭遇和不堪的生活,令她常常“哀叹无穷已”。

她的归汉,虽然“己得自解免,当复弃儿子”,在民族大义下回到中原的她,也面临新的渺茫与惶恐。终让她发出“人生几何时,怀忧终年岁!”的感慨,也成为她苦难人生的总结。

《文姬归汉图》中的那位表情平静、镇定自若的女子,或许她也曾犹豫,独自归汉还是留在匈奴?她是否正在想念再也见不着的匈奴之子?

宋 佚名《文姬归汉图》美国波士顿艺术博物馆藏

关于《文姬归汉图》

金代画家张瑀的代表作;

根据历史故事绘制而成的故事画卷;

在构图、人物描绘、细节处理等方面有着画家的独特处理和见解;

全卷情境辉映,动静结合,是一幅人物画的精品。

“文姬归汉”不断被后世画家演绎,张瑀之作,无疑是后世创作范本。