元代画家王振鹏的《伯牙鼓琴图》,描绘了春秋名士伯牙路过汉阳,在舟内鼓琴时路遇知音钟子期的故事。作品最成功之处在于对人物心理的描绘,以及画面散发的一种高雅的文人之气,让人痴迷其中。

画中部分衣帽用淡墨渲染,石块略加皴擦,这些丰富而简洁的表现手法使画面有变化而又含蓄,明快又不显单调。

——聂崇正

《伯牙鼓琴图》(局部)

春秋时期,楚人俞伯牙精通音律,琴艺高超。但是无人能听懂他的音乐,他感到十分的孤独和寂寞,苦恼无比。

一夜,伯牙乘船游览,面对清风明月,他思绪万千,弹起琴来,琴声悠扬,忽然他感觉到有人在听他的琴声,伯牙见一樵夫站在岸边,即请樵夫上船,伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫道:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。”

当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。”伯牙激动地说:“知音!敢问先生尊姓大名?”,樵夫摘下斗笠答:“汉阳人士钟子期是也。”

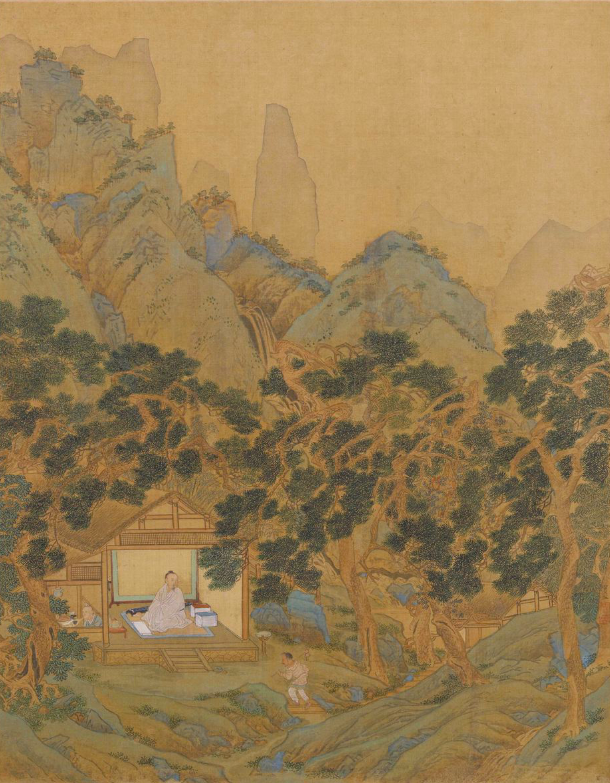

仇英的《高山流水》描绘了伯牙子期的故事

后来子期早亡,俞伯牙悉知后,在钟子期的坟前抚平生最后一支曲子,然后尽断琴弦,终不复鼓琴。

两位美好的知音友谊,令人动容,成为后世许多文人和画家的灵感源泉。自此以后人们就用此典故感叹知音难觅。

孟浩然曾叹曰“欲取鸣琴弹,恨无知音赏。”;岳飞无眠之夜也道“欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?”;贾岛却是“两句三年得,一吟双泪流。知音如不赏,归卧故山丘。”的辛酸。

元代画家王振鹏,则将其呈与笔端,其代表作《伯牙鼓琴图》,画的就是春秋名士伯牙路过汉阳,在舟内鼓琴时路遇知音钟子期的故事。

伯牙鼓琴图

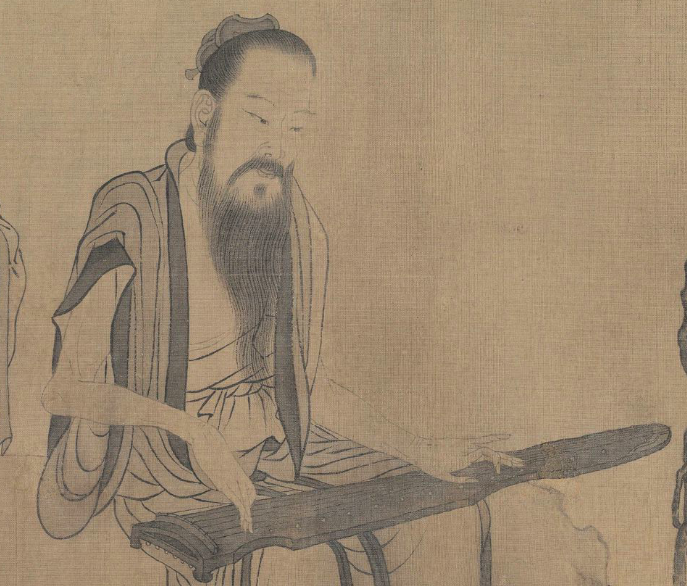

画面表现的是子期听伯牙鼓琴的场面,画上共有五人,左边是伯牙,蓄长髯面目清秀,披衣敞怀,坐在石头上,古琴至于双膝之上,双手抚琴。

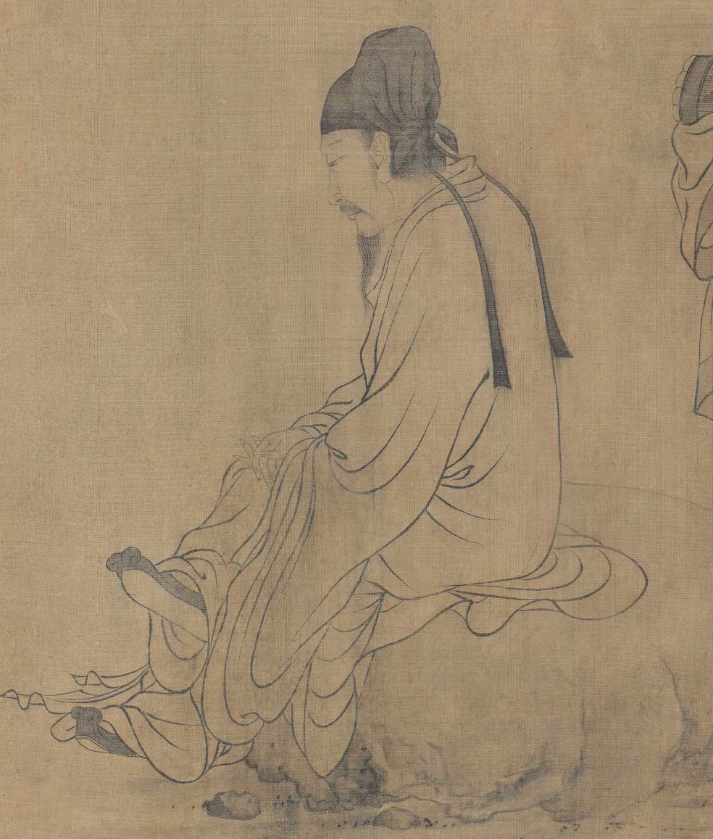

伯牙的对面是子期,侧身而坐,身穿长袍,头微微低下,双手放在一起搓磨,右腿置左腿上,略抬起,好似正在随着伯牙琴声的节拍轻轻摇动。

两人的身后共有三个侍童站立。王振鹏用生动、准确的笔墨,刻画了两个主要人物的外形特征和内心活动。

伯牙正在鼓琴

在形象的描绘上,伯牙眉清目秀,宽衣拇袖,袒胸裸臂,有仙风道骨的模样。从其专注的眼神可以看出,伯牙此时已经完全沉浸在抚琴之中。从其修长灵动的指尖中,欣赏者似乎能感受到那美妙悦耳的天籁之音,如流水般潺潺而出。

伯牙的左边有一古木三脚凳,上面放置一香炉,好似有余香正随着琴声飘荡在这高山流水间,意趣超常,耐人寻味。

伯牙后面有一书童,静立而侍,似乎也沉醉在美妙的琴声之中。

伯牙身后的书童

荀况在《劝学》中说:“昔者瓠巴鼓琴,而沉鱼出听;伯牙鼓琴,而六马仰秣。”这说明了伯牙高操的琴艺。

画面中,坐在伯牙对面,垂首凝神静听者是钟子期,他双手合抱,右腿自然搭在左腿上,跷脚伸足,像是随着琴声的节奏在打着拍子。

虽然描绘的是钟子期的侧脸,但我们从钟子期的侧身形象上,也能感受到他正陶醉在美妙的琴声之中。

正在听琴的钟子期

钟子期身后有两位侍从,分别站立左右,一人手捧书卷,左顾右盼;一人手执如意,神色游离。二侍童似听非听的神态,更加衬托出钟子期对琴声的痴迷、忘我之态。

王振鹏通过用笔墨的描绘,再附和欣赏者丰富的想象,正好应了唐代诗人杜甫《赠花卿》中的“此曲只应天上有,人间能得几回闻”。

除了伯牙和钟子期陶醉在琴声之中,二人身后站立的侍从神态不一,也表现出不同修养人,对同一首乐曲的不同的反映。

钟子期身后的两侍者

整个画面虽然没有高山流水,但画家在人物刻画和情节烘托上却独具匠心,使画面似有优美动听、沁人心脾的琴声,给欣赏者留下了丰富的想象空间,体现出“此时无声胜有声”般的意境。

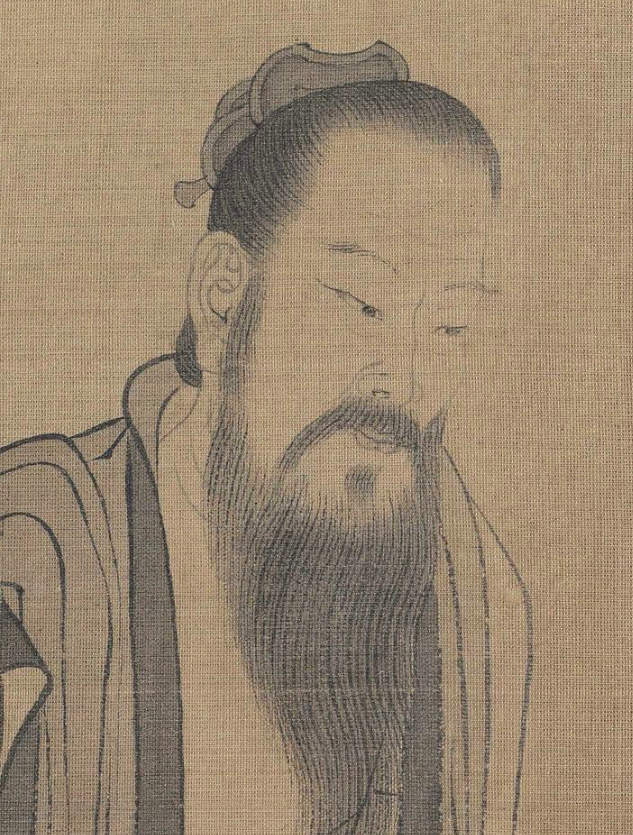

在绘画技法上,画家王振鹏继承了北宋李公麟的“白描”画法,线条挺拔有力,富有弹性,既连绵不断,又有轻重、粗细、缓急、顿挫的变化。

李公麟白描人物

此外,在白描的基础上结合渲染皴擦,部分衣帽用淡墨渲染,石块略加皴擦,这些丰富而简洁的表现手法使画面有变化而又含蓄,明快又不显单调,并准确刻画了人物的内心活动。

特别是俞伯牙弹琴的专注和钟子期听琴的入神,都惟妙惟肖,跃然纸上。《伯牙鼓琴图》中,人物心理活动的描绘上达到了很高的水平,可以说是元代人物画代表作。

伯牙神情专注

《伯牙鼓琴图》不仅代表了元代人物画的最高水平,也体现了文人画发展到元代的一种典型风尚。

放置着香炉的古木三脚凳

关于《伯牙鼓琴图》

元代画家王振鹏人物画的代表作品;

用儒者与隐士间的赏曲雅会来表达伯牙与子期的故事;

继承了李公麟的白描画法;

白描与渲染皴擦相结合,使画面明快又不显单调;

成功的表现了人物的心理状态,代表了元代文人画的发展水平。