文人之间有相互赠画、题诗的传统。《南山积翠图》即为王时敏晚年创作用以赠人祝寿之用。此图以“南山”为题,借苍松表示“积翠”,即寓“寿比南山”之意,同时也体现出王时敏提出“摹古是绘画最高原则”的理论。

从某种意义上说,王时敏重新发现并厘清了已经变得模糊的古典语言,从而推动了一场文艺复兴式的绘画复古运动,这在中国千年绘画史上是绝无仅有的。

——范景中

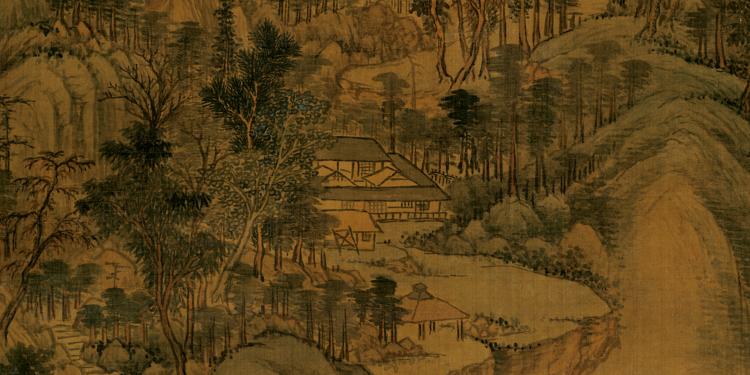

《南山积翠图》(局部)

文人的圈子是一个联系紧密的小世界,他们互为好友,互为师生,相互竞争又惺惺相惜,礼尚往来又各自独立。

晚明的江南文人,把自宋元以来形成的文人画传统发扬光大,直到明朝灭亡,清政权崛起,这个文脉并未断绝。

清初画坛以“清六家”为正统,他们之间就是亦师亦友的密切关系,而这里面的关键人物就是最年长的那一位——王时敏。

曾鲸绘《王时敏小像》

文人之间有相互赠画、题诗的传统。王时敏晚年时就有这么一幅用以赠人的祝寿之作——《南山积翠图》。

这幅画现藏于辽宁省博物馆,画的左上角有画家题款“壬子长夏写南山积翠图,奉祝蓉翁太老亲台七襄大寿并祈粲正。弟王时敏时年八十有一”。此图以“南山”为题,借苍松表示“积翠”,即寓“寿比南山”之意。

以“南山”寓高寿是由来已久的传统,很多画家都有相似题材的作品,如沈周的《庐山高图》,而每幅画又带着作者截然不同的个人色彩。

沈周《庐山高图》台北故宫博物院藏

王时敏的这幅《南山积翠图》,为晚年所作,技法已然十分纯熟,“祝寿”这一创作意图在画中得到充体现。

画面表现了云气笼罩下,高大挺拔的山峰千沟万壑,山间瀑布飞流,林木茂盛,山下屋宇若隐若现的理想化的山水情境。画面布置有序,笔墨清隽秀润,沉静淡雅,具有温厚而博大之美。

南山积翠图

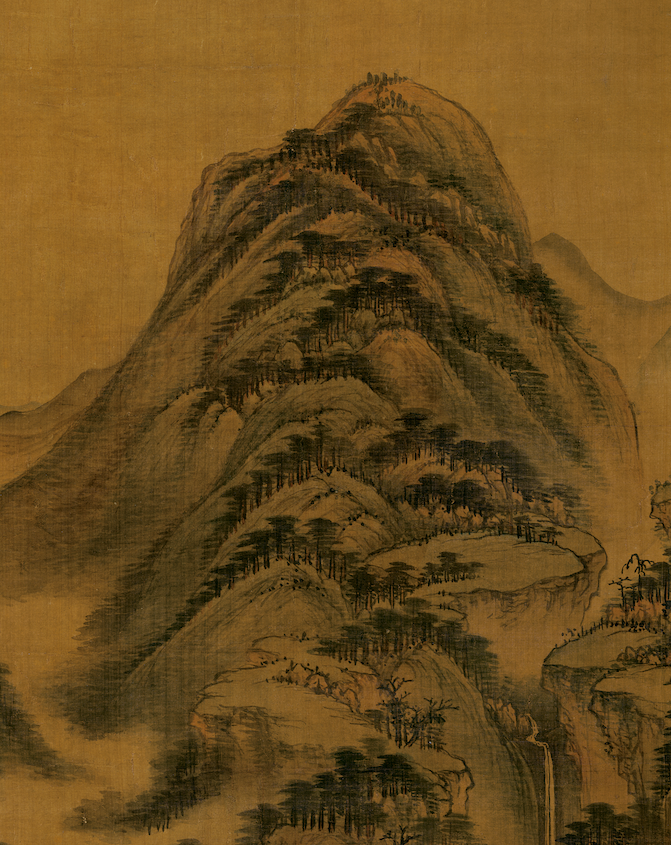

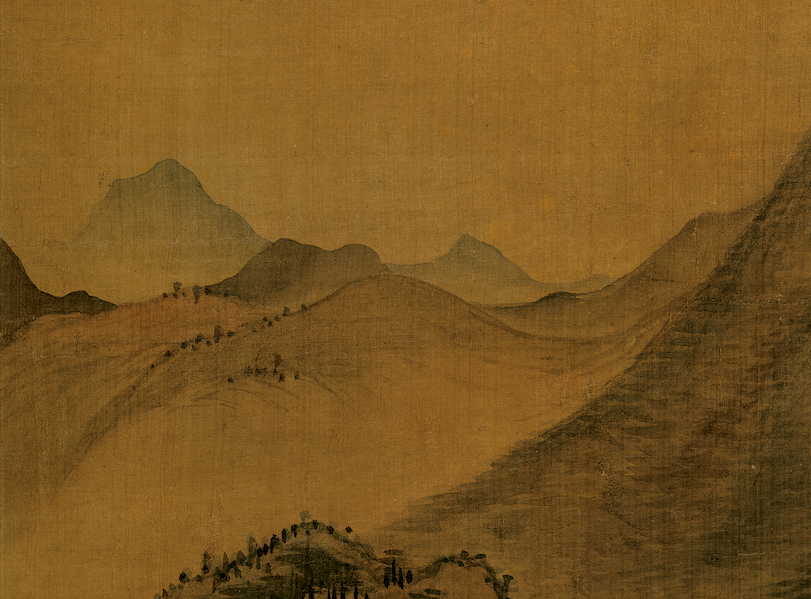

传统中国山水画对空间的塑造分为三种:表现高度和深度的“高远法”,表现水平广度的“平远法”和强调进深、层次感的“深远法”。

《南山积翠图》体现出明显的“高远”特点,主峰居画幅正中且顶部留白很少,两侧山峰与主峰拉开些许距离,深寓“高寿”之意,山坡、山脚和溪流两岸高松林立,分外挺劲,也与祝寿之意相符。

山石环抱之中多有屋宇依势而建,虽不见人,却可以感知山中人烟的存在,使得画面虽山峰高峻却并不冷清。

主峰居画幅正中

这幅画近景、中景和远景是较为分明的,在较大的画幅中,将众多山石树木、瀑布溪流和屋宇房舍巧妙地排布起来,构图虽略微繁复但清晰有序,严格遵守“三远法”的造景思路。

此外,在笔墨造型上,也体现出山水画“南宗”一派的风格。

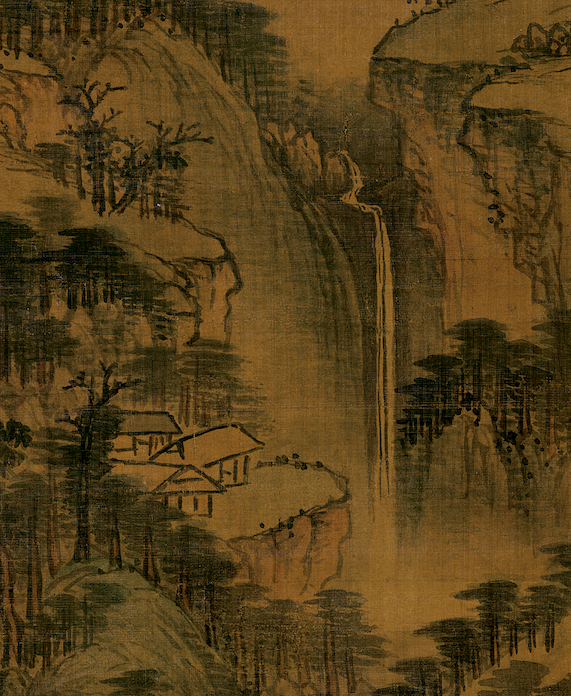

中景中的瀑布、房屋

如此大幅的山水画,如果缺乏细节,会使画面禁不起细细琢磨,所以我们能看到王时敏在细微之处的用心。

中景是大量的山石,但并不一味重复。山石的处理多矾头,描摹较为细劲严谨,造型也比较规矩,此处的画法主要师法黄公望。

远景山峰秀雅、疏松的长披麻皴看起来较为随意。从画中山石的点苔来看,层层叠叠的山峦以及繁盛密集的树木,又近于王蒙的画法,笔缜密却没有迫塞之感,墨色沉静淡雅,而毫无焦躁之气。这是王时敏画风较为突出的特点:严谨工致。

远景山峰秀雅

王时敏可以说是老牌“学院派”,学画功力深厚,一丝不苟。不同于王鉴的博采众长,王时敏对宋元名家的学习较为精专,他对元人黄公望十分推崇,很大程度上继承了董其昌发扬“南宗”的志向。

王时敏提出“摹古是绘画最高原则”的理论,这种“一意摹古,反对创新”的思想,将清初画坛的临古画风发展到了极致,甚至有时走向了刻板。

但他仍乐此不疲,竭力主张恢复古法:“迩来画道衰,古法渐湮,人多自出新意,谬种流传,遂至邪诡不可救挽”。

瀑布从高处倾泻而下

晚年的王时敏,随着人生阅历及绘画技法的不断沉淀,创作上更是渐入妙境,取得了较高的艺术成就。他是形成清初六家“正统”风格的关键性人物。

他是四位王姓画家中最年长的一位,王鉴与他同辈但小他六岁,早年二人同是董其昌的学生,两人交往甚密,对于王鉴来说,王时敏亦师亦友。

王原祁更不必说,是他的孙子,从小获得他的指点,也走上了董其昌一脉,以黄公望为宗的艺术道路。王翚、恽寿平和吴历也都一定程度上受到了王时敏的影响。

树木掩隐屋舍

秦祖永在《桐阴论画》中评价王时敏:“运腕虚灵,布墨神逸,随意点刷,丘壑浑成”,实际上王时敏在这个过程中已经发展出了个人风格,还开创了“娄东派”。

宋元诸家的创作灵感大多来自对于真山真水的观察和写生,王时敏本人虽以已将前代的画艺做出集大成的总结,但他放弃了亲自游历写生的习惯,成为书斋中研究画艺的学者。

他可以做到在摹古中创新,但毕竟不是每一个人都能成为王时敏,他的后辈在过于强调“摹古”的学画历程中难免会逐渐丧失创造力。

高松林立,分外挺劲

关于《南山积翠图》

王时敏晚年时赠人的祝寿之作;

“摹古”山水画代表之作;

画面表现了理想化的山水情境;

画作体现出明显的“高远”特点;

在笔墨造型上,体现出山水画“南宗”一派的风格。