明末清初,陈洪绶独霸人物画坛,其人物画的最大特点是造型古雅、夸张,《归去来图》充分地体现了这一特点。陈洪绶通过笔下陶渊明不慕荣华富贵,不为五斗米折腰,弃官隐居的系列故事规劝旧友从官场中引退,寓意深刻。

(洪绶)画人物,躯干伟岸,衣纹清圆细劲,兼有(李)公麟、(赵)子昂之妙,设色学吴生(吴道子)法,其力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上,盖明三百年无此笔墨矣。

——张庚

他是中国最辉煌的大画家之一,当然也是继李公麟之后,最伟大的人物画家。

——高居翰

《归去来图》(局部)

顺治七年(1650年),明末清初文学家周亮工北上朝觐京师,途径西湖。这一年,画家陈洪绶也客居于杭州定香桥畔的一位叫林仲青的朋友家。时隔多年,两位昔日好友再次相间,但却不再“谈笑情如旧”。

在杭州西子湖畔,周亮工索画于陈洪绶,陈却不肯落笔,周亮工只能遗憾而归。待周亮工离去,陈洪绶思量两人相识相交多年,最终“倩萧数青整理笔墨,为周亮工作‘归去来图卷’于定香桥畔。”。

1632年周亮工嘱托陈洪绶创作的人物画作

陈洪绶,字章侯,号老莲,明末著名书画家、诗人、儒客大家。明亡后他以卖画为生,擅长人物、精工花鸟、兼能山水,还长于为文学作品创作插图,极能表现出原作人物的精神气质。

明朝天启初年,他与周亮工相识,一起数度交游五泄山。虽长周亮工十三岁,但他却十分赏识周亮工出众的诗赋才华,周工亮也喜收藏鉴赏画作,二人一拍即合,遂成忘年交。

然而入清以后,他们的关系却疏远了。因为周亮工已经从曾经的明朝御史变成清朝的降臣,这对于宁死都不降清的陈洪绶来说是不能够认同的。

此后,周亮工多次向陈洪绶求画,但陈洪绶一直不愿落笔,终于在此次见面后,决定以《归去来图卷》相赠,深含着对老友的劝诫之意。

陈洪绶《五泄山图》美国克利夫兰美术馆藏

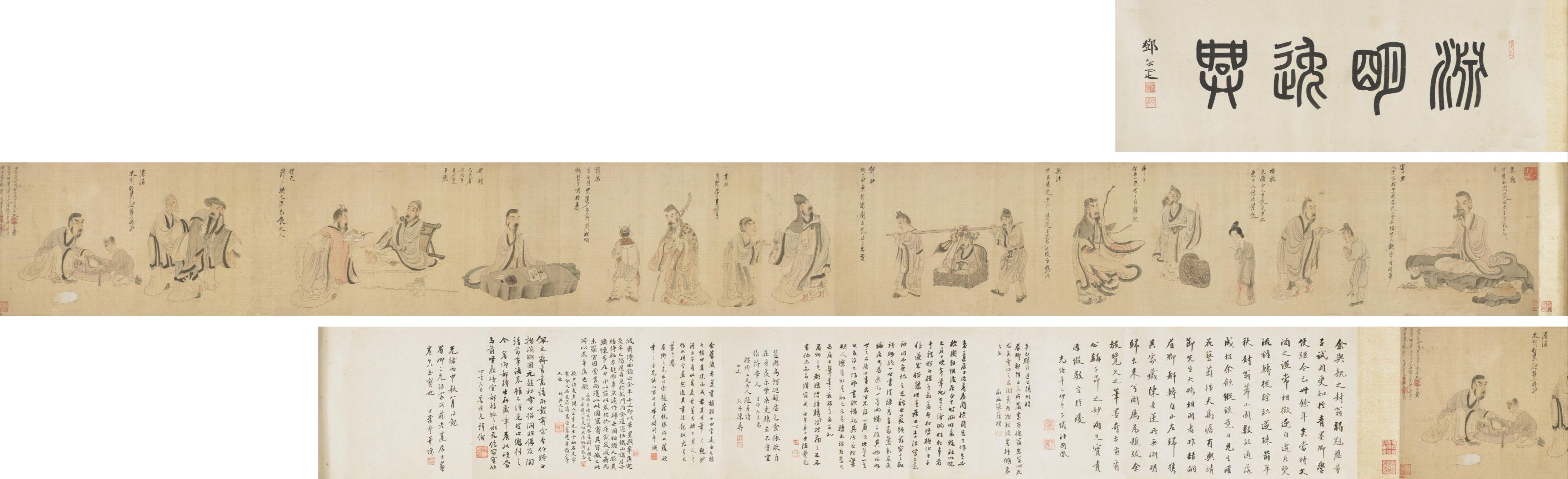

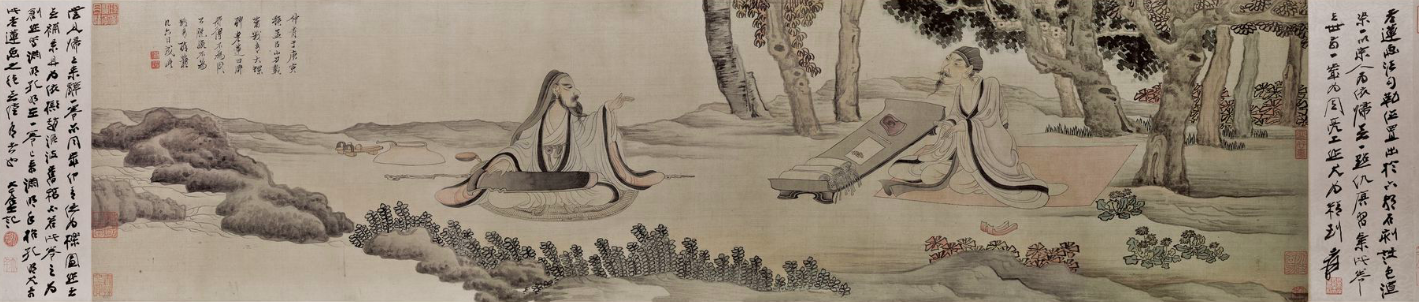

此卷基于萧统《陶渊明传》,全卷分为十一段,分别为:采菊,寄力、种秫、归去、无酒、解印、贳酒、赞扇、却馈、行乞、漉酒11段。

每一段都是一个独立的画幅,有题目,有说明,表达一种思想。人物造型与服饰仍是“六朝风格”,人物姿态非常富有感情色彩。

归去来图卷

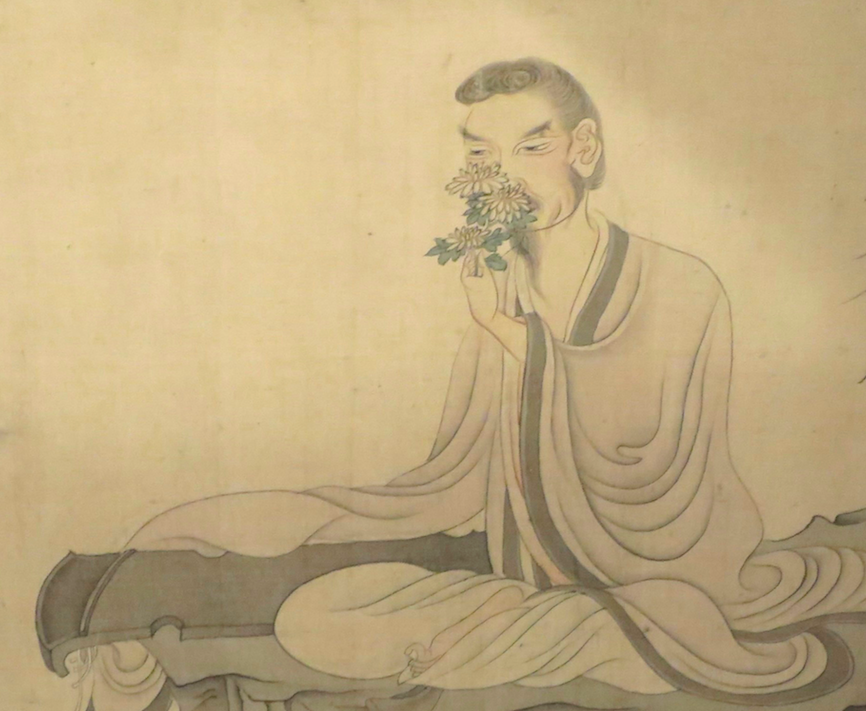

采菊:陶渊明把菊花拿到嘴边像是亲吻,表现爱之极深。

陶渊明有“菊痴”之名,他特意在宅旁开辟了一个花圃用来栽培菊花,株株健壮,枝枝挺拔,花色艳丽,因此一年四季都有许多人慕名从各地来观赏。但陶渊明园中的菊花只能供人观赏,决不赠送他人。

采菊

寄力:陶渊明前往彭泽任县官前送给儿子一个奴仆,并教导儿子善待他。如画上题款曰:“人子役我子,我子亦人子,不作子人观,谆谆付此纸。”表现出陶渊明的怜悯之心。

寄力

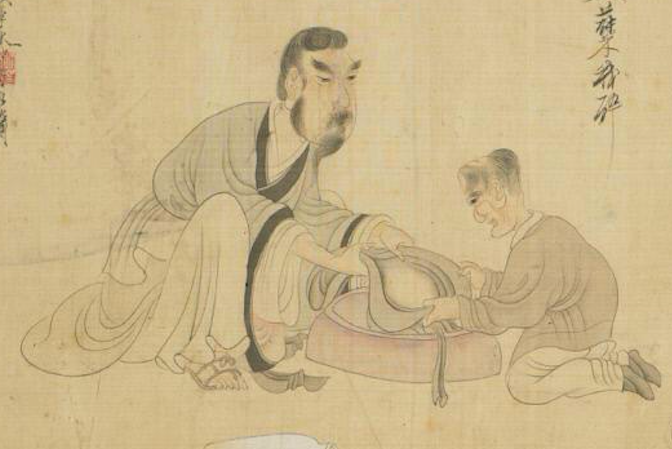

种秫:陶渊明生性爱酒,他任彭泽县令一职取得俸田后,便请妻子种粳、种秫以供酿酒。秫米是酿酒的极佳原料,用秫米酿出的酒,清冽醇厚,芳香扑鼻,最受陶渊明的喜爱。

种秫

归去:陶渊明借物抒怀,以孤松比喻自已坚贞高洁的人品,他厌恶官场的污浊,决意断绝官场仕途,隐退农村,自由终生。

归去

无酒:东晋名僧慧远法师曾邀请陶渊明加入蓬社,陶渊明以准许饮酒为条件。但到了之后,发现根本没有为他准备酒,发觉上当了,便乘篮舆攒眉而去。

无酒

解印:陶渊明解下官印交给童仆,那昂首挺立的姿态很有大无畏的气概,表现出陶渊明不为五斗米折腰的情操。题款云:“糊口而来,折腰则去,乱世之出处。”

解印

贳酒:陶渊明的忘年好友颜延之,每逢公事闲暇都来看望他,喝酒谈诗。此人生性放荡不羁,嗜酒如命,每往必酣饮致醉。一天,颜延之临走前留下二万钱,陶渊明便把钱送到酒家,说留作日后再去取酒喝。

贳酒

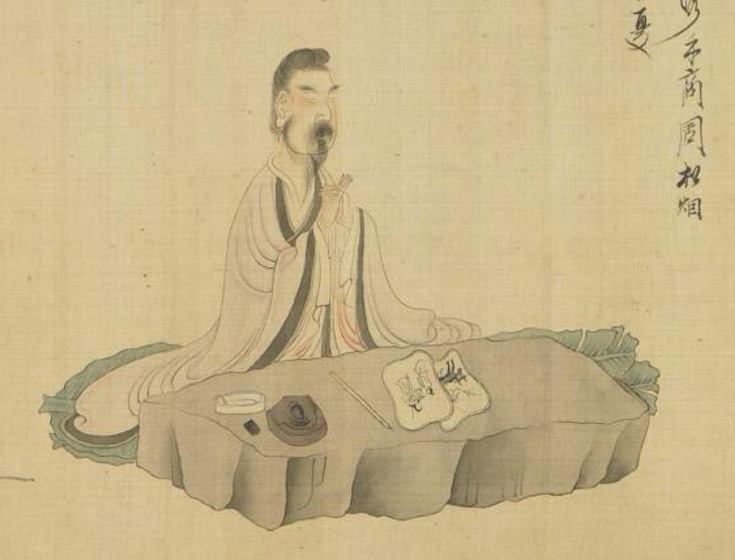

赞扇:陶渊明盘坐石几前,闭上眼睛祈祷,期许能神游于扇面所绘之人或事之中。款曰:“寄生晋宋,携手商周;松烟鹤管,以写我忧。”

赞扇

却馈:檀道济馈赠陶渊明粱、肉邀他入仕,陶渊明摆手拒绝,表现了铮铮骨气。他赤脚坐于榻上,姿态十分可人,但神情刻画却十分严肃而生动。

却馈

行乞:陶渊明不慕荣华富贵,宁愿过着忍饥受穷的艰苦生活,也不改变自己的操守,甚至生活困苦到向人行乞的地步。

一次,一位老人施舍了些大米给他,为了表示感谢,他写了首《乞食诗》赠给老人。这首诗,既表现出他对施主的感激之情,又表现出他“一贫如洗,无以为报”的愧疚之意。

行乞

漉酒:描绘了陶渊明借酒酣醉后,大胆地抨击社会上种种丑恶现象的不屈不挠的精神。

漉酒

陈洪绶极擅人物画,明末时期独霸人物画坛,其人物画的最大特点是造型古雅、夸张。《归去来图》充分地体现了这一特点。

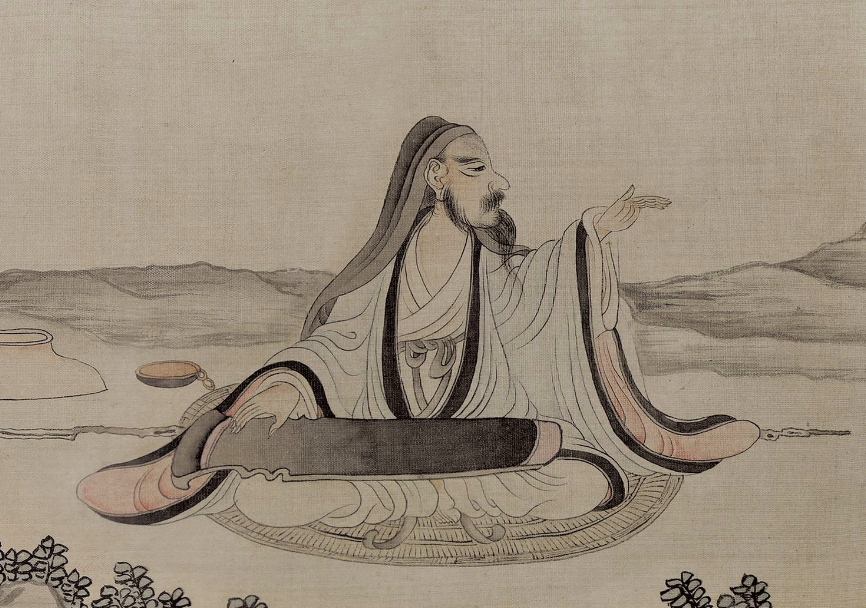

画中的陶渊明,头部略大、身材略短,头和身体的比例失调。这种有意识的夸张,使得人物形象显得有些怪诞。

这种变形虽不符合人物比例,但符合艺术法度,使人物乃至整个画面高古脱俗,显示了画家在形象提炼以及情趣表达方面的独特才能。

头和身体的比例失调

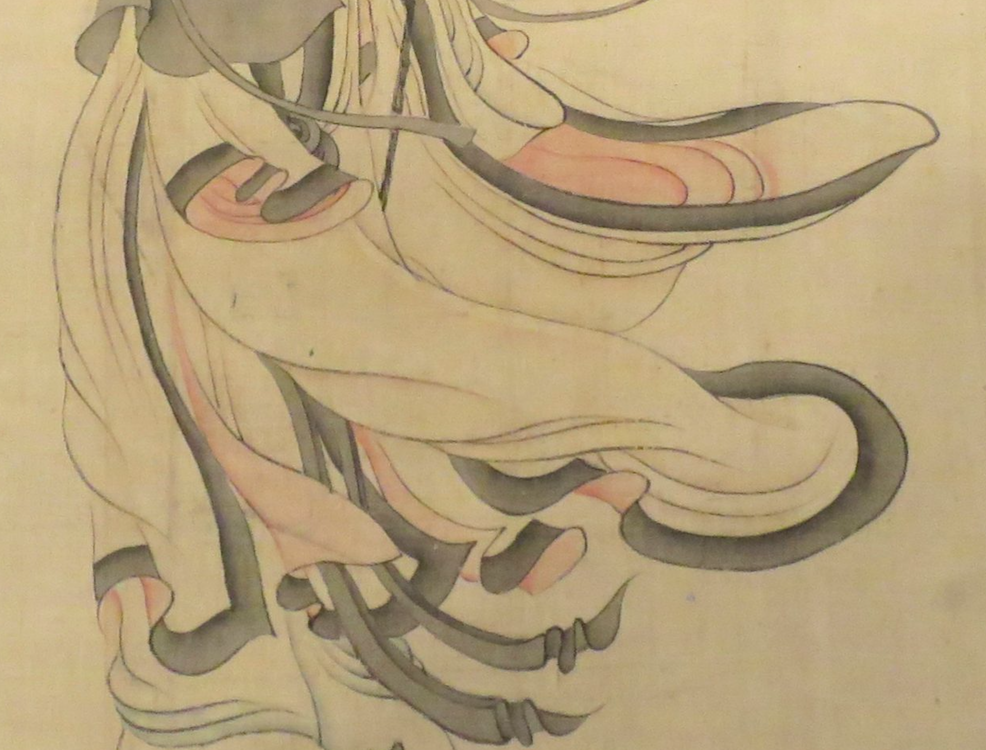

陈洪绶人物画线描风格早期细匀纤巧,折处见方,彰显劲逸;晚年则演变为清润圆劲,犹如行云流水一般,凝练沉着、静如太古,人物形象也日趋夸张、变态怪异、性格突出。

图中陶渊明袍袖的线条虽然较长,却没有折挫停顿,一笔到底,秀逸高古,极富运动感和节奏感。

陶渊明袍袖的线条极富运动感和节奏感

十一月,陈洪绶将此画付寄周亮工,周亮工展开画卷,便知故友之意。

陈洪绶通过笔下陶渊明不慕荣华富贵,不为五斗米折腰,弃官隐居的系列故事,规劝旧友从官场中引退。这看似朴拙的画面寓意极为深刻,可谓是弥足珍贵。

周亮工虽知此意,但仍对外称此为陈洪绶“偶仿”之作,于是这两年,陈洪绶陆续为他创作了42幅画作,以继续规劝好友。其中就包含次年所作的《出处图》。

陈洪绶《出处图》张大千旧藏

此作中,陈洪绶把分别生活在不同朝代的诸葛亮与陶渊明二人,安排到同一个画面。

诸葛亮代表了古代儒家出仕为官的一个理想典范,而陶渊明则象征着古代文人墨客的一种隐逸情节,通过笔下陶渊明呼唤着诸葛亮的手势,巧妙向周亮工表达了规劝之意。

《出处图》(局部):陶渊明

清顺治九年(1652年),赴闽任官的周亮工接到绍兴传来噩耗——陈洪绶趺坐念佛号而卒,享年五十五岁。那次西湖会面,竟成为最后一次相间,手中多幅特意相赠的画作,竟成了永别。

翁万戈先生曾评《归去来图》曰:“陈洪绶个性极近陶渊明,均嗜酒、安贫、不阿权贵,而且在甲申国变以后,在愧悔自责的心情下,也渐能从宁静中得真趣。”

因为这种共鸣及对渊明的景仰,为作品的艺术性增加了深度,观此画作,不但见到五世纪的陶渊明,也见到了十七世纪的陈洪绶。

《出处图》(局部):诸葛亮

陈洪绶凭借强烈的个人风格在画史中拥有一席之地,被国际学者推为“代表十七世纪出现许多有彻底的个人独特风格艺术家之中的第一人”。

其人物画以高古、变形的造型,突破了传统人物画的图式规范,创新了中国绘画的审美意识。

直到近代,陈洪绶的作品还受到鲁迅的极力推崇。鲁迅早在壮年就着手于陈洪绶作品的搜集,曾赞道“老莲的画,一代绝作。”这一切,都说明了陈洪绶是中国艺术史上一位光彩熠熠的伟大画家。

陈洪绶《隐居十六观图册》台北故宫博物院藏

关于《归去来图卷》

明末画家陈洪绶的人物画代表作;

直观、形象地表现了陶渊明的生平故事;

看似朴拙的画面寓意极为深刻;

人物形象造型古雅、夸张;

突破了传统人物画的图式规范,创新了中国绘画的审美意识。