元代画家张渥曾以李公麟《九歌图》为蓝本进行创作,最少绘制了五幅《九歌图》。画中展示了其白描人物的高超技艺,笔法劲利飘逸,如行云流水,人物形象刻画生动传神,更强烈地表现出屈原《九歌》中的个人情感。

潇湘南下洞庭深,无力能援楚国沉,纵使九歌堪入画,何人写得放臣心。

——程钜夫《九歌图》

《九歌图》之东皇太一

当屈原流放到江南沅湘一带时,“怀忧若苦,愁思沸郁”,他根据民间祭神乐歌,创作了一组带有“巫风”色彩的祭歌——《九歌》,以寄托内心的这种思想感情。《九歌》共十一篇,每一首歌都主祭一位神祗。

《九歌》的多数篇章,皆描写神灵间的眷恋,表现出深切的思念或所求未遂的哀伤,充满了浪漫的气息。诗歌意境飘渺,情调缠绵,语言优美,风格绮丽,有强烈的抒情色彩。

《九歌》所述虽然是天上地下的神灵,表达的却是地上世人的情思。

(传)李公麟《九歌图卷》(局部)

屈原作品《九歌》,也是经历了长期图像化的过程,才被描绘成图画的。许多画家为《九歌》中的神祗作画,个人理解不同,风格迥异。

据传,李公麟最早绘制《九歌图》的画家。从模仿到创作,在元代逐渐形成了一股以《九歌》为题材作画的风气。元代画家张渥就曾以李公麟《九歌图》为蓝本进行创作,并有《九歌图》传世。

张渥的《九歌图》,不仅画技高超,其数量亦为元人最多者。据考证,张渥一生最少绘制了五幅《九歌图》,存世的作品现分别收藏于吉林省博物院、上海博物馆和美国克利夫兰博物馆等机构。收藏于吉林省博物院的《九歌图》卷是最为著名的。

九歌图

张渥

相比其他艺术家而言,张渥的《九歌图》有何特点?

吉林省博物院所藏的《九歌图》中,画家采用白描画法,绘制了屈原像及《九歌》中的神祇,依次为东皇太一、云中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、东君、河伯、山鬼和国殇,计11段,共20人。

在整个画面中,首先映入眼帘的是身着广袖长服,拱手站立的屈原像。他庄重坚毅、孤独傲岸的神韵跃然于纸上,画家再现屈原那种忧国忧民、憔悴枯槁的精神气质,令人动容。

拱手站立的屈原像

在对主人公形象的塑造上,画家运用了以线条勾勒为主的白描手法,用笔苍老润洁,遒逸秀劲,勾勒简练畅意,古拙脱俗,使人物更加生动传神,而且令整幅画面极具一种装饰美。

明清以来,张渥的线描技法被奉为“铁线描”的典范,有“李龙眠后一人”、“绝妙当世”之誉。

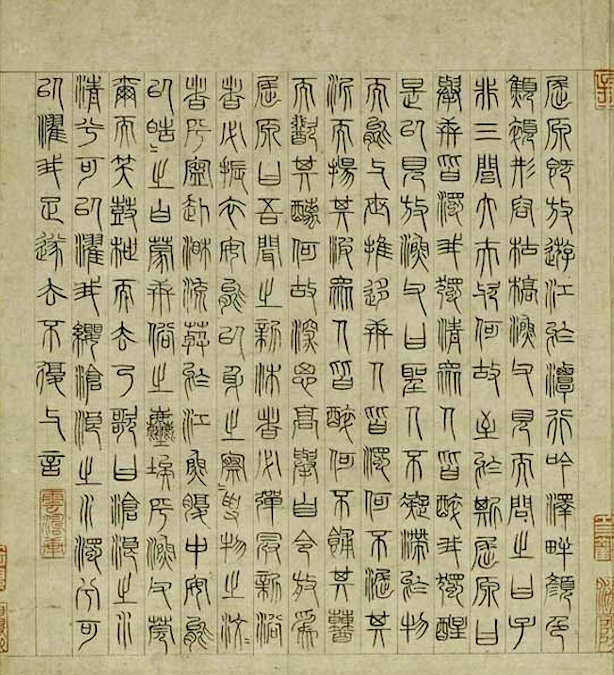

屈原像后以篆书题写《渔父》一篇,这就使读者似乎看到了屈原被放逐后那种忧心国事的情怀,不由自主地把屈原的品格同他的《九歌》密切地联系起来。

以篆书题写《渔父》

之后是依据《九歌》原诗的情节,逐一绘制出东皇太一、云中君、湘君、湘夫人的形象。画家熟练地运用线条长短、迂回、曲直变化,流畅飞扬,宛似行云流水,人物形象充满了不同的神韵。

大司命手执拐杖,头上几根发丝用洗练的线条和些许淡墨晕染,成功地表现出纱巾透明的质感,纱巾下发髻也隐约可见。衣裤则用比较劲秀而又略有不同的线描画成,使人觉得衣与裤的质料也有所差异。

少司命是主管人间子嗣的年轻貌美的女神。所以后面站立的女子如果是少司命。那么左手执笔,右手握卷,慈眉善目,飘浮于祥云之上的男子又是谁呢?

大司命手执拐杖

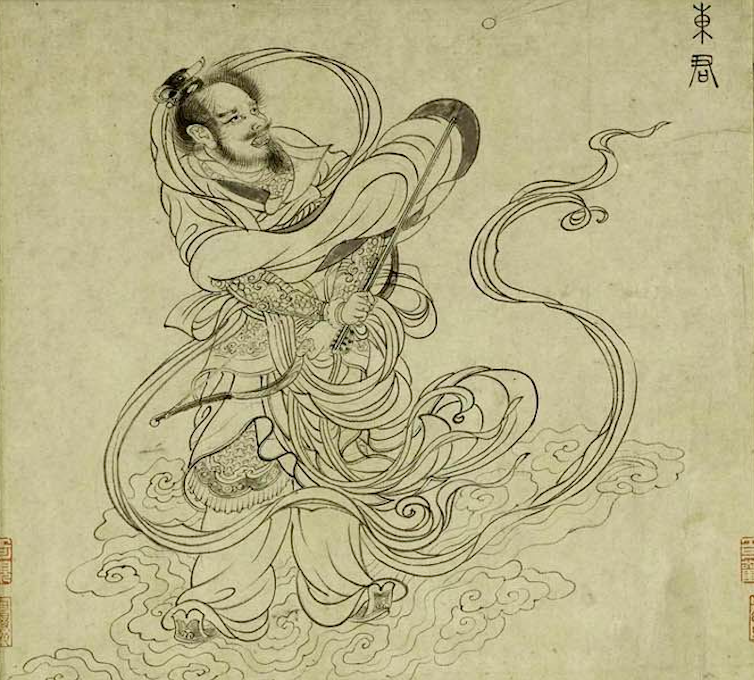

东君即是太阳神,张渥捕捉住“举长矢兮射天狼”这一情节,把太阳神和天狼星之间的矛盾冲突集中在一个画面上。

太阳神被描绘成一个全副武装、魁梧雄伟的武士,一手持弓,一手握箭,翻身怒视天狼星,须眉怒张,强调了他的勇武。天狼星被画成一个小圆球,仿佛摇摇欲坠。

这种艺术处理充分显现了原诗中那种热爱光明、仇视黑暗的思想感情。

勇武的东君

河伯骑于海龟之上,其衣服帽带的飞扬,波涛的奔涌,把河伯迎风破浪前进的形象淋漓尽致地表现了出来。

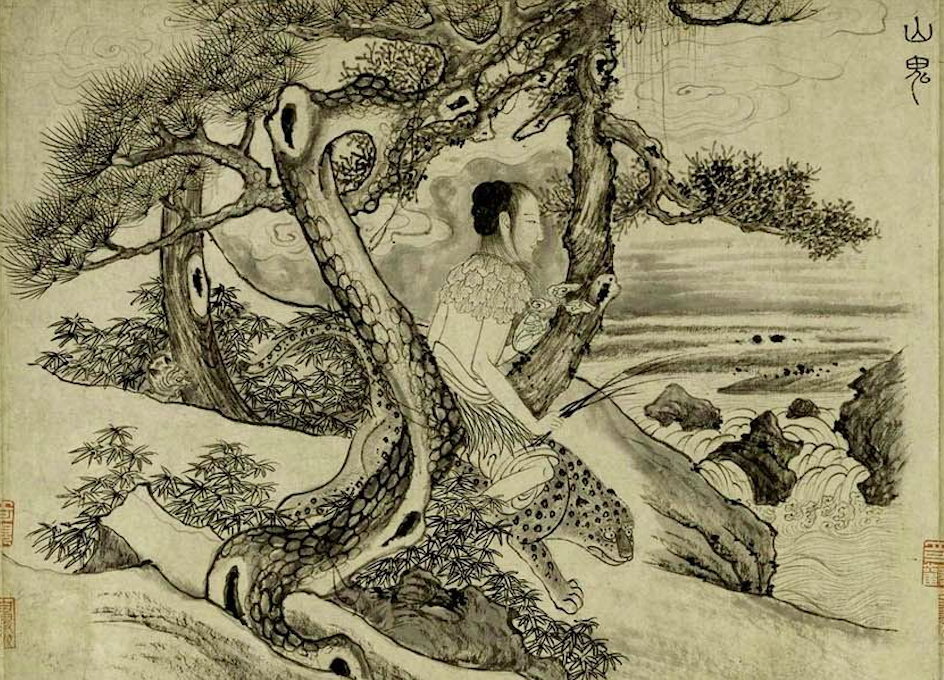

山鬼出自楚国一个美丽凄婉的传说,描写一个美丽而幽怨的女神。画卷中的山鬼裸体骑赤豹于松林之中。

河伯骑于海龟之上

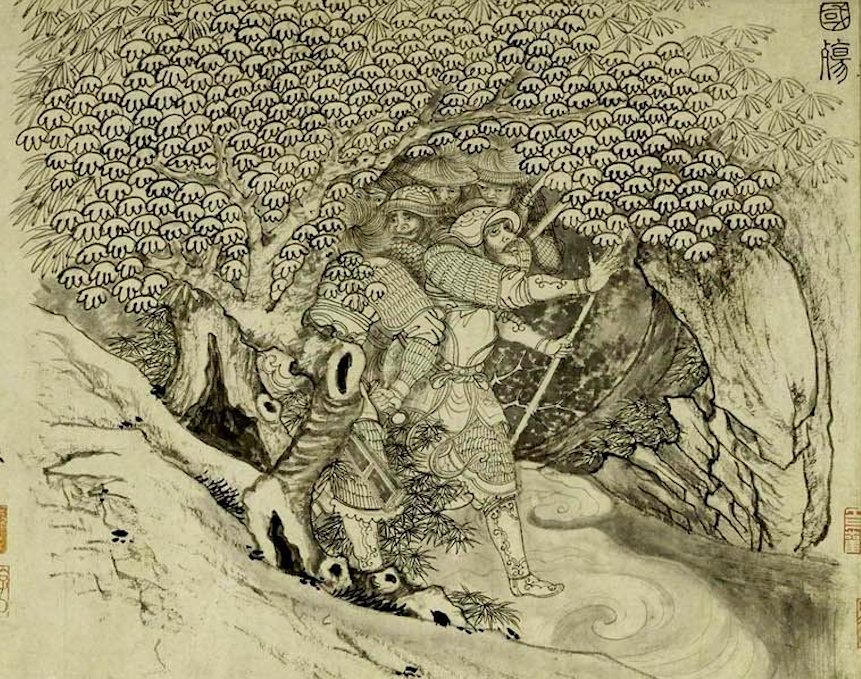

国殇原诗描写了将士们奋不顾身英勇作战的场面,画家根据原诗精神,通过一个侧面,进行了生动的描绘。

用苍郁的笔法略施渲染,绘成几株参天大树并和树下挥戈而前的勇士,明亮的铠甲、树石的阴郁形成了鲜明的对比,从而突出人物形象。

画家笔墨精练,但却突出了勇往直前的眼神,成功地运用了构图的掩映和读者的错觉,因而落墨不多却表现了千军万马不可压倒之势。

奋不顾身的将士们

每段前的篆书标题以及每段后的隶书,都是元代篆隶名家吴睿所写。可谓书画合壁,相得益彰。吴睿款题:“淮南张渥叔厚临李龙眠《九歌图》,为言思齐作。……”借此可知作品创作来龙去脉。此作为张渥为其好友言思齐所绘。

张渥虽师法北宋李公麟,得其清丽流畅之风。但张渥的《九歌图》不仅仅是刻板临摹,而是在继承前人绘画的基础上,融合了画家自己的创意,使得作品的主题思想格外突出。

张渥的白描人物,笔法劲利飘逸,如行云流水,人物形象刻画生动传神。虽临李公麟,但张渥在其中参入己意,使画中透出元代气息。

《九歌图》之湘君

这是张渥传世真迹中,仅存的一件落有张渥籍贯款的作品。

款后有同时期画家倪瓒的题跋:“张叔厚画法、吴孟思八分,俱得古人风流,今又何可得哉!……”这一题跋,对于考证张渥的活动下限,具有一定的价值。

《九歌图》之云中君

张渥描绘如此多幅《九歌图》,有何深刻含义?

元代的画家们,经历宋元易代,生活在阶级矛盾异常尖锐的元朝,他们以《九歌》为题材作画,寄托自身情感,或表达对故国的思念,或宣泄心中的愤恨抑郁之情。

虽然张渥的《九歌图》声称由“临摹”而来,却独有属于自己的艺术感受、构思、见解和表现技法,这与他所处的时代背景是分不开的。

《九歌图》之湘夫人

张渥,字叔厚,号贞期生。生年不详,约卒于元至正十六年(1356年)后。张渥博学多才,通文史,但屡仕不中,仕途失意后,寄情于诗画。他善画人物,尤精白描。

元代是中国历史上异族统治的年代,张渥身为汉人,在汉人得不到尊重、处处受人排挤的年代,渴望国家、民族的回归。

张渥以屈原之文,画《九歌图》,是为求屈原之心。正是朱熹所说的“忠君爱国,眷恋不忘”之心。《九歌图》中每一幅图画,都透露着画家浓烈的爱国情怀。

《九歌图》之少司命

画卷第一张是屈原画像,屈原面东而立。“东方”自古以来就是家国的象征。张渥让屈原面东而立,或许寄寓屈原关心国家命运而又“雄筹未展”的思想感情,或许就体现着画家对已逝国土的眷恋之情,借此表达自己对于开明君主和政治清明的期盼。

在民族矛盾尖锐的元代,汉民族受到压迫,作为汉族文人,政治抱负得不到施展,自我理想得不到实现,这种处境和情感是屈原及其命运的重演。

《九歌图》之山鬼

张渥的《九歌图》,更强烈地表现出屈原《九歌》中的个人情感,在画面的处理上,也更为细微精妙,构图简单明了。

画家用富有流动性和韵律美的线条,勾勒出各种各样的人物,展现出人物的情感,让观者可以更加直观地理解屈原《九歌》所表达的思想情感。

赵孟頫《九歌图》(局部)

关于《九歌图》

是一件反映张渥艺术成就的代表作;

现存世作品有多个版本;

表达对屈原的崇敬、热爱与同情;

寄寓类似屈原的关心国家命运而又“雄筹未展”的思想感情;

为我们了解张渥的艺术成就提供了一份十分有价值的资料。