乐府是自秦代以来朝廷设立的管理音乐的官署,汉武帝时期大规模扩建,从民间搜集了大量的诗歌,后人统称为汉乐府。后来乐府成为了一种诗歌体裁。

根据《汉书·礼乐志》记载,汉武帝时,设有采集各地歌谣和整理、制订乐谱的机构,名叫“乐府”。后来,人们就把这一机构收集并制谱的诗歌称为乐府诗,或者简称乐府。到了唐代,这些诗歌的乐谱虽然早已失传,但这种形式却相沿下来,成为一种没有严格格律、近于五七言古体诗的诗歌体裁。

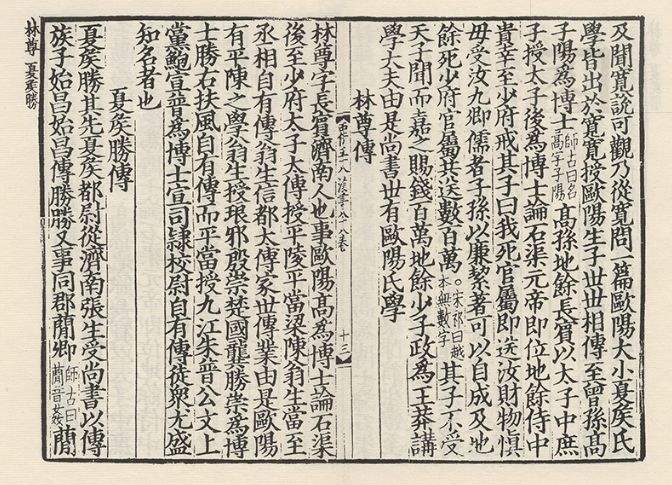

《汉书·礼乐志》

唐代诗人作乐府诗,有沿用乐府旧题以写时事,以抒发自己情感的,如《塞上曲》、《关山月》等,也有即事名篇,无复依傍,自制新题以反映现实生活。宋代时,郭茂倩将所有乐府诗歌汇集到一起,编成《乐府诗集》,如《木兰诗》(南北朝时期)。

两汉诗歌

两汉乐府诗是指由朝廷乐府系统或相当于乐府职能的音乐管理机关搜集、保存而流传下来的汉代诗歌。乐府在西汉哀帝之前是朝廷常设的音乐管理部门,行政长官是乐府令,隶属于少府,是少府所管辖的十六令丞之一。西汉朝廷负责管理音乐的还有太乐令,隶属于奉常。

两汉诗歌

乐府和太乐在行政上分属于两个系统,起初在职能上有大体明确的分工。太乐主管的郊庙之乐,是前代流传下来的雅公布古乐。乐府执掌天子及朝廷平时所用的乐章,它不是传统古乐,而是以楚声为主的流行曲调。最初用楚声演唱的乐府诗是《安世房中歌》17章,另外,汉高祖刘邦的《大风歌》在祭祀沛宫原庙时用楚声演唱,也由乐府机关负责管理。西汉从惠帝到文、景之世,见于记载的乐府诗主要是以上两种。

历史演变

乐府是上古时期的音乐行政机关,秦代以来朝廷设立的管理音乐的官署,到汉时沿用了秦时的名称。秦、汉间的乐府建置始于秦代,与“太乐”并立,分属内廷掌管,根据见《汉书·百官公卿表》及1977年始皇陵出土的错银“乐府”钟。

《汉书·百官公卿表》

梁刘勰、唐颜师古、宋郭茂倩及郑樵,皆据《汉书·礼乐志》“至武帝定郊祀之礼……乃立乐府,采诗夜诵”之说,把“乃立乐府”解释为始创乐府的建置。宋王应麟、清何焯等曾据汉惠帝二年的史料提出异议。实则《史记·乐书》与贾谊《新书》亦早有武帝以前的有关乐府记述。今人以为乐府始创于秦,汉初因袭之;汉武帝立乐府,应解释为乐府机构的大规模扩建。

叙事手法

两汉乐府诗中有叙事诗,也有抒情诗,而以叙事诗的成就更为突出。《诗经》、《楚辞》基本都是抒情诗,抒情过程中也时而穿插叙事,但叙事附属于抒情。两汉乐府叙事诗的出现,标志中国古代叙事诗的成熟。两汉乐府诗都是感于哀乐、缘事而发的,创作主体在选择叙事对象时,善于发现富有诗意的镜头,及时摄入画面。

《诗经》

两汉乐府诗作者在选择常见生活情节时别具慧眼,对于偶然性、突发性事件的捕捉也很有新意。在选择叙事题材时,表现出明显的尚奇倾向。对于那些来自异域的新鲜事物,诗人总是怀着惊异的目光去搜索,发现它们,并饶有兴致地写入作品。另外,那些迎神求仙诗,更是崇尚奇异的体现。

诗体演变

两汉乐府诗对中国古代诗歌样式的嬗革起到了积极的推动作用,实现了由四言诗向杂言诗和五言诗的过渡。在中国古代文学史上,诗歌样式的变革往往和流行乐曲的声调有关。两汉乐府诗最初是配乐演唱的,它之所以在诗体形式上不同于《诗经》的四言句,既是诗歌本身发展的必然结果,也有乐曲的因素发挥作用。

七言乐府诗

特色

汉乐府多属民间歌辞,语言朴实自然,回旋反复,形象鲜明,音调和谐,文字活泼,保持了口语的真面目,有音无义的字也一并保留。另一特色,是叙事诗的逐步发展,描写深刻,叙事详尽,情节较完整,人物形象较具体生动,并出现符合人物性格的对白,以及用对白推动情节。

礼乐文化

汉乐府诗句长短不一,二至八言都有,以五言句式为主,形式自由变化,参差错落,不拘一格。有句式整齐的齐言诗,也有错综参差的杂言诗。篇幅长短均有,最长的达三百五十余句,短的则仅数句。汉乐府押韵灵活,有句句押韵,有隔句押韵,也有隔两句、三句押韵的。