龙膝扬扬,和铃央央。

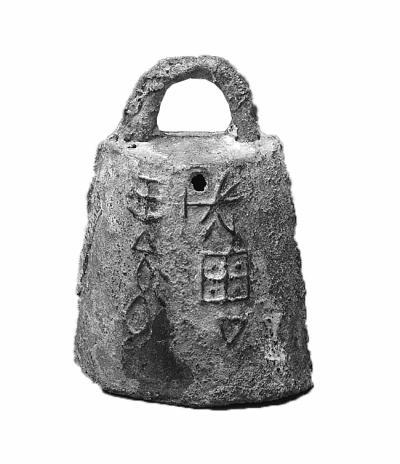

铃是古代铜制乐器。形体似钟而小,腔内有铜舌,摇之发声,声音清凉,是中国最早出现的青铜乐器。其多与马具、兵器伴随出土,可见早期当悬于车马或膝(古时无铃为旗,有铃为膝)。

《诗·周颂》中有:“龙膝扬扬,和铃央央。”形容军旅的气势,也说明了铃的广泛应用。铙、钲、铎直到钟等古代青铜乐器,大体都可以视为是铃的发展。而铃本身的用途也逐渐多样起来,后来最常见的则为大型建筑物上的风铃。

《宋史·礼志》载:“门不设戟,殿角皆垂铃。” 铃在后世的发展、演化层出不穷。除作为伴奏乐器外,比较有代表意义是藏传佛教中的法器,铸造规范而精美。 考古发现的其他形式的铃有车铃、执铃、狗铃等。 车铃,即鸾,置于轭顶上,其状为一镂空的圆球,内含一小石,周边有环,下有一柄连铸一扁方銎,此扁方銎即套于轭上。

执铃多用于祭祀,《周礼·春官·巾车》记载:“大祭祀,鸣铃以应鸡人。”这种用于祭祀的执铃很少见,山西石楼出土有一例,长柄深腔,腔狭而圆,腔外及柄上套铸多个金舌,应该是用于宗教祭祀的铃。

法铃是道士作法事中的重要法器。又名三清铃、法钟、帝钟、铃书。由于道士学模拟它的声音,俗称师公钘或钘仔。一般高约二十厘米,口径约九厘米,用黄铜制造,有柄、铃内有舌。柄的上端称作剑,山字形,以象征三清之意。

《太清玉册》卷五:“道家所谓手把帝钟,掷火万里,流铃八冲是也”。以为具有降神除魔的作用,法师常以单手持,有节奏的不停摇动。《道书援神契·帝钟》:“古之祀神舞者执铙,帝钟铙之小者耳”。

西周晚期墓葬中曾出土成组的铜铃,一般认为是作乐器用的编铃。实际上,编铃作为陈设的乐器,其装饰性特点十分突出。如扶风庄白一号窖藏出土的编铃,体表就装饰着刻划细腻的兽面纹。两件成周铃设有花纹,且铭文风格粗犷。

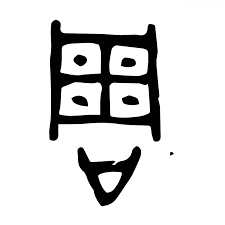

铃身有铭文。铜铃出现的时间很早,出土数量较多。目前已知最早的铜铃出于山西襄汾陶寺遗址,属于龙山文化时期。二里头文化乃至商周的墓葬中,铜铃更为多见。但是,铃身有铭文的却极为稀少。目前已知的,除成周铃外,仅有商代晚期的亚疑铃。

另外,器铭“成周王令(铃)”四字也透露出了重要信息。西周初期的一项重要国策就是营建成周(今洛阳)。周人立国于今陕西周原,向东征服了商人。而今河南山东一带,是商人传统的势力范围,因此周人亟须建立在东方的统治据点。

古书记载,武王灭商后,夜不能寐,告诫周公要经营洛邑以巩固统治。武王崩后,召公、周公秉承武王遗志,营建了成周。成周铃从器型和铭文字体上判断,应该是西周早期器,作器之时应该正是成周草创之际,可以说它是西周王权的见证者。

除成组的编铃外,晚商至西周的铜铃还可单独用作乐器,又可用作佩饰、狗铃或车马铃。但这几种用途的铜铃在形制上没有明显的区别。在商代晚期的墓葬中,相同形制的铜铃或在狗骨附近出土,或出于车马坑中,或在墓室中与铜铙等乐器放置在一起。

西周时期的墓葬中,类似的铜铃或与车马器一同出土,或出在墓棺之内,有的还带有丝织品痕迹,显然被用作饰品。因此,根据形制很难判断成周铃的具体用途。但成周铃必然是周初礼乐制度的孑遗。其铭文雄浑的笔势,器身质朴的设计,让我们得以一窥周人的开国气象,可谓弥足珍贵。