原始时代的音乐变迁。

世界上最早的视觉艺术可以追溯到旧石器时代,音乐似乎也是如此。 无论如何,最古老的乐器都是属于这一时期。 然而,对于文明前的音乐的记载却甚少。

只有随着写作的发展以及推广(大约公元前3000年),历史上的音乐实践才开始记录。 最终,发明了音乐符号记载系统,可以记录音乐的实际作品。

中华民族音乐的蒙昧时期早于华夏族的始祖神轩辕黄帝两千余年。在新石器时代,先民们可能已经可以烧制陶埙,挖制骨哨。这些原始的乐器无可置疑地告诉人们,当时的人类已经具备对乐音的审美能力。

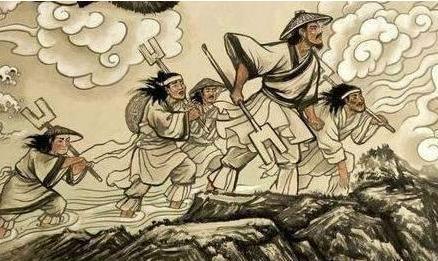

远古的音乐文化根据古代文献记载具有歌、舞、乐互相结合的特点。葛天氏氏族中的所谓“三人操牛尾,投足以歌八阕”的乐舞就是最好的说明。当时,人们所歌咏的内容,诸如“敬天常”、“奋五谷”、“总禽兽之极”反映了先民们对农业、畜牧业以及天地自然规律的认识。

这些歌、舞、乐互为一体的原始乐舞还与原始氏族的图腾崇拜联系。例如黄帝氏族曾以云为图腾,他的乐舞就叫做《云门》。关于原始的歌曲形式,《吕氏春秋》所记涂山氏之女所作的“候人歌”。这首歌的歌词仅只“候人兮猗”一句,而只有“候人”二字有实意。这便是音乐的萌芽,是一种孕而未化的语言。

《吕氏春秋》

约在公元前21世纪时,夏朝建立,中国社会逐渐进入奴隶制时代。由夏、商、西周到春秋末约1700年间,中国奴隶社会经历了由产生、发展、兴盛到衰亡的过程。在这段时期中,由于生产力的提高、社会分工的发展等新的客观条件,音乐文化得以较快的速度向前发展。

在奴隶社会中,创造音乐的是奴隶——大量的乐工都是名副其实的奴隶,而享有音乐的则是贵族奴隶主阶级。他们不仅把音乐作为享乐的手段,也把它用作加强其政治统治的工具。

在当时,最受尊崇的就是奴隶主阶级用于祭祀等重大典礼的乐舞。其内容多为歌颂统治者列祖列宗的功德,意在宣扬宗族奴隶主统治的合理性,为巩固其统治权服务。音乐于是被打上了阶级的烙印。

传说中夏代的代表性乐舞是《大夏》,以歌颂夏禹治水的业绩为内容,由9个段落组成,演出时用作伴奏,故又称《夏》。据说这个乐舞在周代还在演出,由八列(八佾)头戴皮帽、下著白裙、裸露上身的演员表演。看来还多少保留有早期社会的简朴风貌。

商代的代表性乐舞名《大濩乐舞》。出土的殷墟甲骨卜辞中不少片提到过商王用乐曲的事,如“乙亥卜,贞王大乙,亡尤”(《殷墟书契考释》七十九下)等,说明商代帝王常在祭祀祖先时用它。据文献记载,其内容是歌颂商汤灭夏开创商朝的功绩,同样具有为商族奴隶主统治造舆论的意思。

商代的另一个重要乐舞是在“桑林之社”中用的《桑林》。“桑林之社”既是祭祀祖先,也是男女聚会结交的活动。记载在《左传·襄公十六年》的《桑林》之舞,在后人看来似有颇涉淫秽的表现,故有在郑重的交际场合宾客回避观看。此外,商代还有一种求雨的舞蹈,称为《雩》,“舞者吁嗟而请雨”。

《大夏》

周代的代表性乐舞有《武》和《象》,它们都是以歌颂周王朝统治者的功德为内容的。《武》又称,歌颂周武王伐纣战争的胜利和国家在周、召二公的辅佐下得到有效的治理;《象》又称《三象》,歌颂周成王讨伐殷人叛乱的胜利。

这些乐舞也都是为巩固周王朝的统治服务的。 巫以歌舞娱神,故商代歌舞特别发达,而且这种歌舞不可避免地带着比较浓厚的神秘的和迷信的色彩。

奴隶制时代音乐所取得的成就,为中国古代音乐文化揭开了光辉的一页,给以后音乐文化的发展打下了基础,具有深远的影响。