北方民歌与南方民歌都是劳动人民集体的口头诗歌创作,是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱,而产生和发展起来的歌曲艺术。主要表达劳动人民的思想、感情、意志、要求和愿望,具有强烈的现实性。

南方民歌

不同地区的民歌都具有不同的风格特色,从而成为该地区音乐特征的标志。不管是传统的民歌还是创作歌曲都是源于生活,都来自于本民族的音乐:民歌是一切音乐创作的源泉。 听辩不同地区的民歌, 探究影响民歌风格特征的原因。

民歌

南方地区河流交错,气候温和,土地肥沃,自然景观秀丽,那里的人们聪颖细致,音乐风格委婉秀丽;西北地区高原纵横,山石峥嵘,蓝天下一望无垠的黄色土地,气候寒冷,人们为了生存必须与大自然做斗争,所以民歌的音调高亢,嘹亮,质朴中带着严峻和深沉。

南方地区

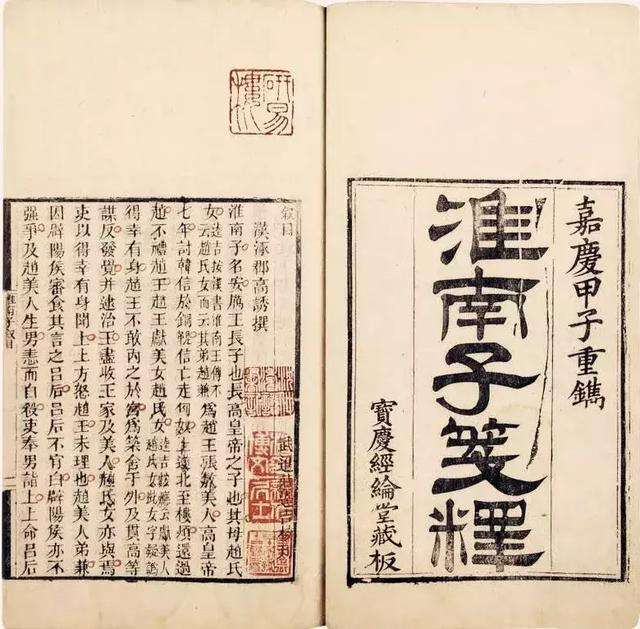

由于民歌是劳动人民的歌,劳动人民在封建社会和半封建半殖民地的旧中国是被人看不起的,他们的歌也就遭受到同样的命运。甚至在元、明、清三代屡遭帝令禁唱。在原始时期歌与舞是结合在一起的。直至今天在许多地区仍然保持歌舞不分的古老传统。古代有文字记载的《淮南子》这本书上,曾提到古人抬木头时唱着劳动号子,可见早期民歌与劳动紧密相连。

《淮南子》

早在春秋战国时期,我国南方就已广泛流传着“楚声”和“吴声”之类的民歌。楚声是长江中下游两湖一带的民歌;吴声则是长江下游江浙一带的民歌。它们的风格与北方民歌的风格形成鲜明的对照。两千多年来,这种风格被继承下来并发扬光大。通常,南方民歌的歌词都比较含蓄、内在,善用比兴;其旋律多表现得婉转、流畅、细腻、抒情。

民歌

有关古代的民歌,实际音响已不可能再现,只有它的歌词,从古代文学著作中可见到一些。至于曲谱是没有的,因为民歌一直是口头传唱,就是有了记谱法以后,劳动人民也不用它。宜到19世纪末才有民俗学家用工尺谱记录几首民歌。全面、有计划的搜集、整理、记录、出版民歌只有在新中国才成为现实。从历史上看民歌历来有许多不同的称谓,如小曲、俚曲、小令、俗曲、时词以及明、清时代常以山歌泛指各种民歌。

北方民歌

北方民歌区主要以陕北民歌和以内蒙民歌为代表。

陕北民歌的起源,源于陕北历史的变迁。“陕北”顾名思义就是陕西省北部地区,泛指延安市和榆林市。民歌是最简便的艺术形式,它随着陕北人民的劳动生活和陕北的历史以及民俗活动而诞生。

陕北

悠久的历史赋予陕北丰厚的民族文化传统,由于特殊的文化背景形成了风格粗旷洒脱、率直真诚、热情大方等具有强烈地方特色的陕北民歌。它的艺术魅力就存在于词和曲两个方面,是音乐艺术和语言艺术的和谐统一。

陕北音乐

陕北民歌的演唱特点是其艺术语言的重要方面,要掌握好民歌艺术语言表述,必须从陕北民歌的唱法和技巧入手。陕北民歌的演唱方法丰富多样,形成了自身的演唱风格和较完整的演唱体系。音域宽广、旋律跳动较大,这就决定了演唱时应注意真假声结合、润腔技巧的运用和语音、语调、语气在音色、音量、速度、节奏音型走向等演唱手段中的表现。

陕北民歌

蒙古族民歌主要分为两大类:礼仪歌和牧歌。蒙古族民歌以声音宏大雄厉,曲调高亢悠扬而闻名。蒙古族民歌是一种具有鲜明游牧文化和地域文化特征的独特演唱形式,它以草原人特有的语言述说着蒙古民族对历史文化、人文习俗、道德、哲学和艺术的感悟。

蒙古族

蒙古族长调艺术大师拉苏荣介绍,在蒙古语中,长调称“乌日图道”,意即长歌,是相对短歌而言,除指曲调悠长外,还有历史久远之意。据考证,在蒙古族形成时期长调民歌就已存在,距今已有上千年的历史。

拉苏荣(右)

蒙古族民歌在相当长的历史时期内,一直是蒙古族音乐文化的基础,也是蒙古族整个文学艺术的主流。“逐水草而居”是蒙古族传统的生活方式,也是游牧文化的基础。蒙古族民歌乃是最生动、简便,最为群众喜闻乐见的音乐艺术形式,一部蒙古音乐史,从某种意义上说就是一部蒙古民歌的历史。