《江姐》是由阎肃编剧,羊鸣、姜春阳、金砂作曲的中国民族歌剧。

歌剧《江姐》,是根据著名作家罗广斌、杨益言的小说《红岩》中有关江姐故事的章节,由中国人民解放军空军政治部文工团改编搬上歌剧舞台。

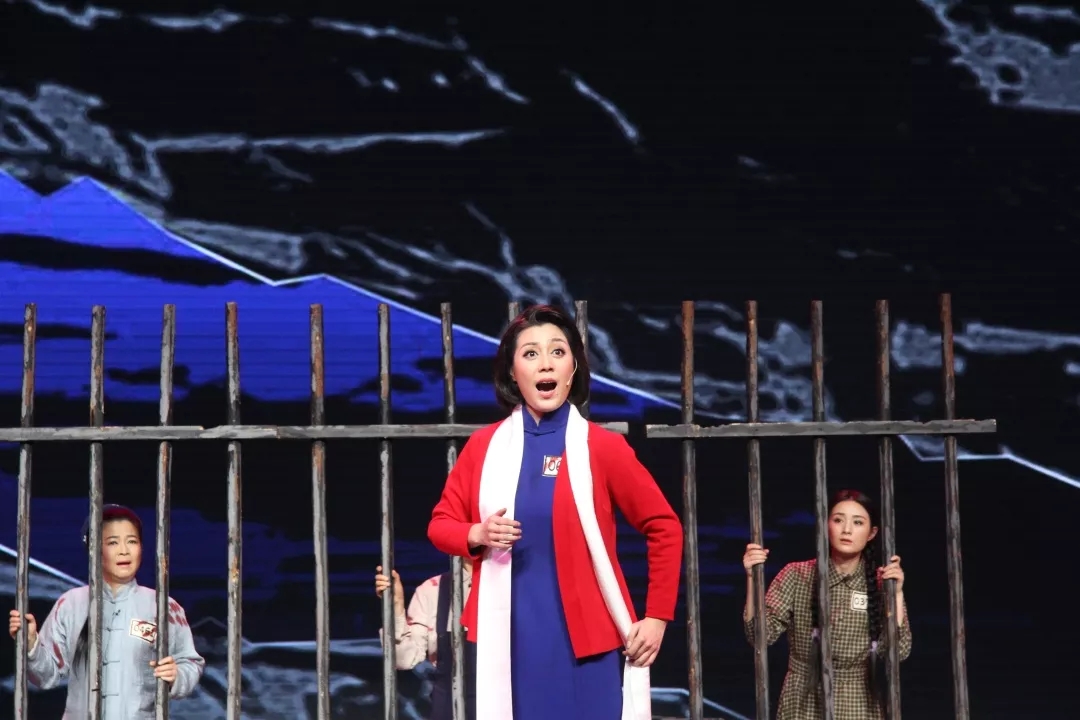

上海歌剧院排演歌剧《江姐》

1964年,中国人民解放军空军政治部文工团将小说《红岩》中有关江姐的故事搬上歌剧舞台。歌的音乐为主要素材,广泛吸取川剧、婺剧、越剧、杭滩、洋琴、四川清音、京剧等音乐与会和手法进行创作,既有强烈的戏剧性和鲜明的民族风格,又有优美流畅的歌唱性段落,深刻刻画了英雄人物形象。

创作背景

1962年,创作员阎肃从小说《红岩》里抽出“江姐”故事,编成歌剧脚本,呈交刘亚楼将军,将军一口气看完阎肃的稿本,连声叫好,指示说:“要精雕细刻,一炮打响。”在刘亚楼将军支持下,阎肃怀揣剧本,和编导人员几下四川,多次采访小说《红岩》的作者罗广斌和杨益言,并与江姐原型江竹筠烈士的20多名亲属和战友座谈。经数十稿修改,形成了七场大型歌剧《江姐》剧本。

阎肃

1963年5月,刘将军在空军文艺创作会议上作了关于国际形势、空军形势的报告,提出了空军文艺工作的根本任务,指出:“毛主席说没有文化的军队是愚蠢的军队,我们不能只搞武装,也要搞文化。”会后不久,他亲自定下了《江姐》、《女飞行员》等重头戏,并责成空政副主任王静敏具体组织,表示:虽然国家还很困难,但要保证文工团员的营养。

由谁来扮演“一号江姐”呢?遴选演员时,大家想到了万馥香。但也有人不同意,说她进空政文工团不到半年时间,出身又不好,与革命英雄人物不般配。问题反映到刘亚楼那里,刘亚楼拍板说:万馥香我了解,可以胜任。一个空军司令员,为何了解一个小小的演员呢?说来有段故事。

万馥香原在苏州地方歌舞团工作,颇有艺术天赋,在1962年一次演出时,被率团到上海演出《革命历史歌曲表演唱》的空政文工团总团政委陆友看上,有心把她调到空政文工团,但苏州方面不肯,说她不符合参军条件,其生父是国民党军官,有严重历史问题。不久,苏州专区歌舞团面临解散,万馥香坚决报考空政文工团。听说她跑到北京参了军,当地有人便一封接一封地写告状信,竟然告到总政和中央军委那里。刘亚楼将军了解情况后,又看了万馥香的表演,发话说:她还是个孩子嘛,家庭出身好不好,她有什么责任,谁能选择自己的家庭?就这样,经过一番周折,年仅22岁的万馥香如愿以偿地穿上了蓝军装,成为空政文工团的一名演员,并在将军的支持下,获得了出演“一号江姐”的殊荣。

剧中的著名唱段《红梅赞》、《革命到底志如钢》、《青松林内红旗扬》、《五洲人民齐欢笑》、《春蚕到死丝不断》、《绣红旗》等,琅琅上口,过耳不忘,至今仍在群众中广为传唱;《江姐》1964年在北京首演后,立即受到广大群众的热烈欢迎。

《绣红旗》歌词

线儿长,针儿密,含着热泪绣红旗,

绣呀么绣红旗。热泪随着针线走,

与其说是悲,不如说是喜。

多少年,多少代,今天终于盼到你!

千分情,万分爱,化作金星绣红旗,

平日刀丛不眨眼,今日里心跳分外急。

一针针,一线线,绣出一片新天地!