《在太行山上》和《游击军歌》是我国作曲家冼星海创作的抗战老歌,一经唱出迅速传遍大后方及各敌后抗日根据地。

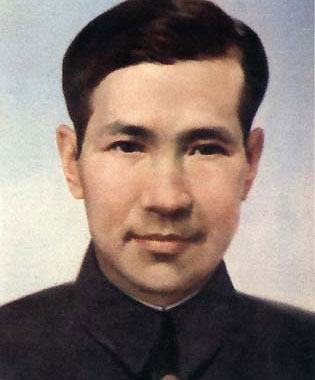

冼星海是中国民族新音乐事业的先锋,一生中创作了200多首大众歌曲、4部大合唱、2部歌剧(其中一部未完成)、2部交响乐、4部交响组曲、一部交响诗、一部管弦乐狂想曲,以及许多器乐独奏、重奏曲和大量的艺术歌曲,还写了许多音乐方面的论文。1935年,冼星海毕业回国,投入抗战歌曲创作和救亡音乐活动,创作大量群众歌曲。

冼星海

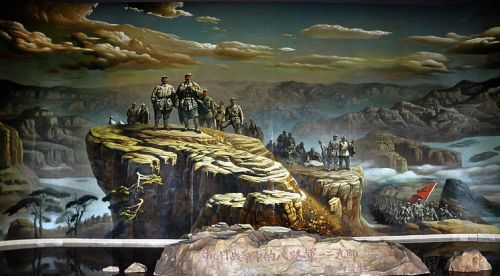

在太行山上

《在太行山上》在专业上叫复二部曲式,一个部分是慢板,一个是快板。前面它有号召性,感觉是太阳冉冉升起,它就是号角性的铺垫。第二段就进入快板,词曲结合得比较完美。人们的情绪在这个歌里得到了释放,唱完以后觉得很振奋,再唱几遍也可以,这就是它词曲上的成功。这首歌词不多,但句句都精彩。最令人感动的,就是慢板的后半部分,它的旋律很美,每次唱到这里,心里会涌出一阵热浪来。

歌曲旋律兼有抒情性和进行曲风格,实现了现实的战斗性与革命浪漫主义的有机结合。第一部分由两个乐段构成,前段抒情宽广,属小调色彩。乐曲开头部分“红日照遍了东方”是一个强有力的旋律上行,恰似红日东升,配以回响式的二声部,仿佛歌声在山谷中回荡,营造出此起彼伏、一呼百应的气氛。

后段转入平行大调,豪迈的气势中又融入深情温柔的诉说,表现了军民鱼水之情。第二部分为进行曲风格,节奏铿锵有力且具有弹性,生动地刻画了出没在高山密林、机智勇敢的游击队员形象。此部分的第二乐段高音区的切分节奏果敢有力,“敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡”的歌声随着音调逐步向上推进,形成高潮,最后结束在小调上,前后呼应、完整统一。

游击军歌

抗战期间,人民音乐家冼星海曾在武汉创作了多首抗日救亡歌曲,先珂作词的《游击军歌》,就是冼星海在“老通城”创始人家里完成的。

冼星海(中)与友人

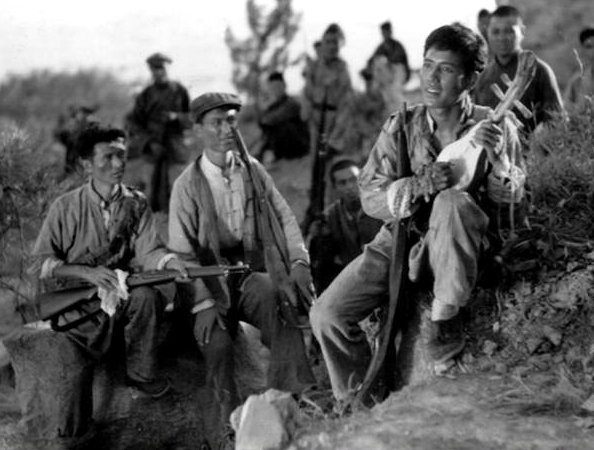

1937年12月,冼星海和曾昭正等人到武汉大学教唱《茫茫的西伯利亚》,当晚,武汉大学学生潘琪(笔名先珂)将自己创作的《游击军歌》歌词交给冼星海,请他谱曲,冼星海答应了。

十几天以后,潘琪等人来到大智路公新里6号(“老通城”后门,后来的东山里24号)的曾昭正家,冼星海突然推门而入,潘琪问他谱好了没有?他做了个手势说:“你等等。”便从西服口袋里掏出歌词,一边看一边在屋里踱步,轻声哼着,另一只手挥动着像是在指挥。走了几个来回之后,冼星海回到桌旁拆开一个烟盒,用手抹平后,就在背面谱起曲来,冼星海的即兴创作只用了5分钟。

抗日游击队

《游击军歌》和当年其他一些抗日救亡歌曲,被曾昭正编入他和李行夫主编的歌曲集《大家唱》中。此次由曾宪德捐赠的7本歌曲集,均为1937年和1938年出版的版本。

冼星海纪念像

冼星海既是一位伟大的音乐家,也是为中国抗战事业做出重大贡献的无产阶级革命家。他的音乐作品不仅在民族抗战时期广为传唱,成为唤醒民族觉醒意识的号角,而且在他去世后的60多年里仍然受到人民大众的喜爱。从冼星海的生平事迹透视其人格品质,并对其人格品质生成的历史文化基因与现实土壤进行分析,对于当今我们在构建社会主义核心价值体系、建设中华民族共有精神家园过程中弘扬中华民族优秀的文化传统和人文精神,会有很好的借鉴意义。