“乐德、乐语、乐舞。”

西周是奴隶制度发展到鼎盛时期,它殷商在各种典章制度的基础上,制定了一整套维护和巩固封建统治的礼乐制度。

西周统治者特别重视礼和乐的社会作用,认为礼可以分别贵贱等级。乐可以使人互相和敬,两者结合起来,就能够维护贵族的等级秩序而有效地统治人民。

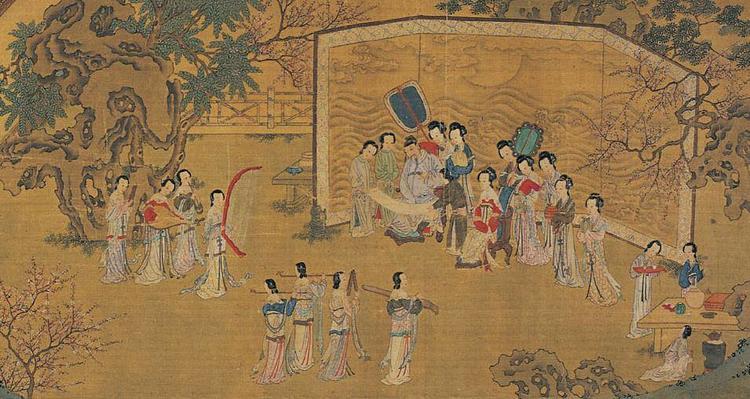

西周的宫庭音乐大体可分为六代之乐、雅乐、颂乐、房中乐和四夷之乐等几种。六代之乐是指历代传下来的六部大型乐舞。这些乐舞主要用于祭祀天地、山川、祖宗,特点是规模宏大而声调平淡、缓慢、给人以严肃静穆之感。

颂乐也是大典乐歌,用于天子祭祖、大射、视学以及两君相见等重要典礼中,内容大都是史诗性的,往往带有一些神话色彩;音调也以缓慢为特色,但比六代之乐可能要清越一些,唱时用瑟伴奏。

雅乐有大雅、小雅之分。大雅的内容与颂相似,所用场合亦大体相同;小雅比较接近于民歌或者根据民歌改编而成。常用于士大夫饮酒礼中,唱时用瑟或琴伴奏,称为"弦歌"。

房中乐是后妃们在宫内侍宴时唱奏的乐歌,以周南、召南之类民歌为主,唱时不用钟、磬,只用琴、瑟伴奏。四夷之乐是指来自秦、楚、吴、越等边区各民族的音乐,多属歌舞性质,伴奏以吹奏乐器为主。

从远古到奴隶社会前期,是我国音乐逐步成型和开始发展的时期。商代由于冶炼等工技的发展,促进了乐器制造的进步。比如钟、铙等等铜制击乐器、编管乐器的出现,同时也得到了发展。

西周王朝的建立后,制定了十分完备的礼乐制度。周初时建立的宫廷音乐机构“春官”,可说是我国古代最早的音乐教育机构和第一所音乐学校。

其中的大司乐的重要职能之一就是实施音乐教育,以 “礼乐教育”为其主体,培养的对象主要是 “世子”(王、诸侯的长子)、“国子”(公卿大夫子弟)和“学士”(平民青年),并且按照“乐德”、“乐语”、“乐舞”三种施教内容,系统化、程序化的进行音乐教育。

《礼记•内则》指出:“十有三年,学乐、诵诗、舞《勺》;成童(十五岁),舞《象》,学射御;二十而冠,始学礼。”所学内容包括“乐德、乐语、乐舞”。

单从音乐教育方面来看,大司乐是我国古代第一所音乐学校。其目的是为了配合礼乐制度,维护周王朝的最高统治。正像《周礼》中所载:“以《六乐》防万民之情,而教之和。”大司乐的另外两个职能是:严格的行政管理和音乐表演职能。

行政职能表现在大司乐中各级乐官分工明确,各司其职,井然有序。机构中有证可考的乐工达1463人。有大夫、下大夫、上士、中士、下士五个等级的官职,他们分掌着大司乐、乐师、大师、小师、典庸器等这些乐事,另外又有大批民间乐工。表演职能是在于大司乐中的乐 工所承担的宫廷饮宴、祭祀等场合的表演任务。

西周礼乐制度的本质是利用音乐的和谐来达到社会的和谐,使人们的心态平和,天地人完美的统一。在整个社会发展进程中,西周时期人们对于音乐的理解不可避免地会带有一定的历史局限性。

但无论如何“礼乐”对当时的社会发展和稳定起到了积极作用,统治阶级利用这种巧妙的方式使得当时的等级制度得以强化,一方面维护了自身的权益,另一方面也维护了社会的稳定和国家的统一,同时礼乐在音乐艺术方面也做出了应有的成就。