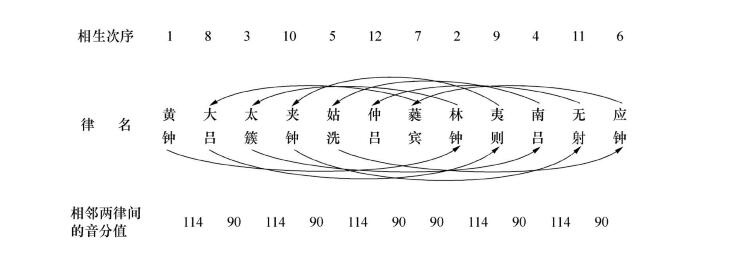

“五声六律十二管,还旋相为宫。”

我国大约在周代创立了十二律理论,它标志着古代律学思维的基本成熟,并奠定了古代乐律学理论的重要基础。

十二律律名的完整记载,《国语·周语下》记载着有关周景王与伶州鸠讨论铸钟的对话,其律名分别为:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。其中还提到七声音阶,即为“七律”。

《左传·昭公二十五年》子产论乐时有:“……为九歌、八风、七音、六律,以奉五声”的论述,表明了七音以“五声”为骨干的古代传统乐律学思想。所谓“五声”,指以“宫、商、角、徵、羽”构成的五声音阶型态。

“七音”是在“五声”基础上加有第四级与第七级变化音,比如“变徵”、“变宫” 而构成的七声音阶形态。根据从新石器时代到商周出土乐器 (埙、钟等) 的测音,可推测在"五声"、"七音"形成前,曾有以"宫、角、徵、羽"四声作为音阶结构与音阶观念的历史阶段。

十二律制的建立,使旋宫成为可能。旋宫的记载首见于《礼记·礼运》中:“五声六律十二管,还(旋)相为宫”的记录。此虽为后人所述,但仍然反映了周代的乐学思维。周代的旋宫理论强调了音阶中宫音的主要地位。在《国语·周语下》,伶州鸠谈到:“夫宫,音之主也”,反映了有关宫音作为音阶主音的重要认识。

十二律中,每次上生一个纯五度,或下生一个纯四度,都包括八个律,故五度相生也称“隔八相生”。但当它上下相生十二次重新回到黄钟时,却比原位黄钟要高出二十四音分,即出现黄钟“往而不返”的现象,导致十二律不能自如地旋宫转调。

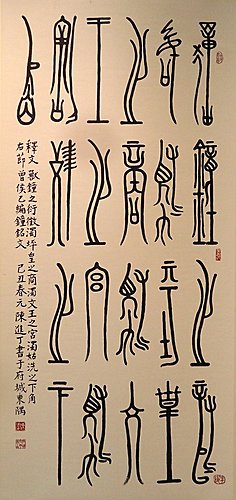

曾侯乙编钟铭文

这一历史难题经后世众多律学家长期艰苦的探索,两千年后,终由明代律学家朱载堉发明的“新法密率”圆满解决。据曾侯乙编钟铭文前述可知,战国初期各国所用十二律的名称和制度均不统一,各国用律的律名,大部分名称与《吕氏春秋》中记载的十二律律名不同,各国律名的数量也不一致。

如此,同一编钟或同一部钟鼓乐舞,要表演不同地域、不同传统、不同律调、不同旋法的多国不同的地方音乐风格,在当时如何可能胜任呢?

曾侯乙编钟两千八百多字的铭文专讲乐律,得知当时曾国有七个律名,楚国有十一个律名。将曾国的七个律名加上楚国的五个律名,组成了曾侯乙编钟的十二律律名:割、浊坪皇(楚)、妥宾、浊文王(楚)、浊新钟(楚)、无铎、浊兽钟(楚)、黄钟、浊穆钟(楚)、大族、浊先聿割。

十二个半音除基本称谓外,同一音位还有或多或少的异名。异名分单音词、双音词、多音词。双音词通常是单音词基础上加前缀和后缀。如宫音上方大三度音称宫角,宫角上方大三度音称宫曾,等等,且不赘述其完整钟律。

其铭文显示,近代西方乐理中大、小、增、减、八度等各种音程,均已有明确表述。编钟的总音域跨五个八度,它们的共同音阶与现代C大调七声音阶同一音列,且具七声之外所有变化音,为十二律齐备。

加之,有“琴瑟之乐”或“竽瑟之乐”与“钟鼓之乐”或“钟磬之乐”交相辉映,这样,各地音乐在楚地交汇,一部乐舞表现各地风格的现象就比较容易理解了。