前因:波茨坦会议;后果:东德、西德成立。

文/全历史 张君恪

前因

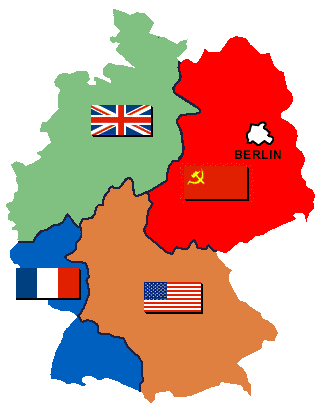

波茨坦会议:1945年,美、苏、英、法四国在德国波茨坦举行会议;根据会议通过《波茨坦协定》,战后德国将在英国、苏联、美国和法国的控制下划分为四个占领区,柏林也被四国分别占领。

1948年,美国、英国和法国宣布在德国的占领区实行货币改革,为成立西德政权做准备;苏联提出强烈抗议,切断了德国西部占领区与柏林的水陆交通,只保留空中航线,史称“第一次柏林危机”。

在此之前,德国由美国、英国、法国和苏联四个国家分区占领。美、英、苏都主张德国应该尽快统一。法国原先主张肢解德国,但在美国和英国的压力下,最终转变了立场,放弃了肢解德国的计划。

苏联、美国、法国和英国对德国的分区占领

但在怎样统一的问题上,美、英、法三国和苏联的意见有很大的分歧。

三国主张应该先实现经济统一,即在实现四大占领区商品、人员和货币的自由流动基础上,完成德国统一。

苏联则强调应该先实现德国的政治统一,即先建立一个建立全德中央政府,然后再考虑经济统一的问题。

双方意见不一致,导致德国迟迟不能统一。

很快出现了转机,英国前首相丘吉尔在美国发表了著名的铁幕演说,指出西方应该共同抵御苏联在欧洲的扩张。

美国总统杜鲁门认可丘吉尔的主张,采取了与苏联对抗的政策,在希腊和土耳其等地区与苏联争夺势力范围。德国是冷战对峙的最前线,美国想带头整合三国在德国的占领区,将占领区打造成对抗苏联的堡垒。

美、英、法三国决定,先让三国在德国的占领区实现合并,以应对冷战的局势。

此外,战争结束后,德国经济濒临崩溃。美、英、法三国要在德国的占领区,不仅工厂停产,还要向苏联支付赔偿。三国要输入大量物资,才能维持当地居民的日常所需。

三国希望德国尽快实现经济复苏,他们好摆脱这个负担,也能防止三国占领区经济崩溃,苏联趁虚而入。

美国提议合并占领区,得到了英国和法国的响应。三国占领区,合并成了“西占区”。

苏联外交部长莫洛托夫在四国外长会议上,反对三国占领区合并,他还主张位于西占区的鲁尔工业区应该四国共管,被三国拒绝。双方的谈判破裂。

美、英、法三国决定更进一步,在西占区实行货币改革,发行新马克,取代原先在德国流通的旧马克。

苏联认为三国在德国发行新货币,是在分裂德国,所以决定采取反制措施,拿西柏林开刀。

位于苏军占领区的西柏林

柏林位于苏联占领区内,但由美、苏、英、法四国分别占领。美、英、法三国在柏林的占领区被称为西柏林。

西占区与西柏林之间的交通由三条铁路、两条公路、一条水路及三条“空中走廊”(两地之间4-5公里宽度的空中飞行通道)组成。

苏联宣布彻底封锁柏林,切断了西柏林与西占区之间的水陆交通,停止了苏占区对西柏林的煤、电、牛奶、蔬菜和其他食品供应。西柏林对外交通只能依靠“空中走廊”。

美国等国先是向苏联发出照会,希望通过谈判解决问题。

苏联要求先就德国问题进行谈判,才能解除对西柏林的封锁。西方国家则要求,先解除西柏林的封锁,才能就德国问题进行谈判。双方的分歧太大,谈判无法取得进展。

谈判进入死胡同后,美国将柏林问题提交联合国安理会。虽然安理会草拟了提案,主张苏联应该撤销对西柏林的封锁。但苏联作为安理会常任理事国,否决了这个提案。

谈判行不通,安理会提案也被苏联否决。美国等国准备采取强硬措施,逼迫苏联让步。

运输机上运往西柏林的牛奶

美国等国联合起来,对西柏林进行大规模空中援助,共计动用了927架飞机,为西柏林空运粮食、布匹、药品、煤炭等物资。美国还把大型轰炸机派往德国,将载有原子弹的两个战斗机大队派往英国,威慑苏联。

此外,美国等国对苏联在德国的占领区和东柏林也实行经济封锁。

在西方的顽强抵抗下,苏联决定让步,经过与美国等国商讨后,最终决定于1949年5月解除对西柏林的封锁,并继续举行四国外长会议讨论德国问题,历时近一年的柏林危机宣告结束。

后果

东德、西德成立:1949年,美、英、法三国在德国的占领区合并成立了德意志联邦共和国(西德),苏联在德国东部成立了德意志民主共和国(东德)。

结论:第一次柏林危机是美苏冷战的第一次波高潮,促进了东德和西德政权的建立。