作为佛教“十三经”中之一,《法华经》有着重要的地位。因为佛法深刻难解,故而《法华经》采用了譬喻的形式来讲解佛教最核心的道理。其中最出名的7个譬喻被称为“法华七喻”。

鸠摩罗什的徒弟僧睿说:“《法华经》者,诸佛之秘藏,众经之实体也。”作为佛教“十三经”中之一,《法华经》有着重要的地位。“佛所得法,甚深难解,有所言说,意趣难知。”(《法华经·方便品》)因为佛法深刻难解,故而《法华经》采用了譬喻的形式来讲解佛教最核心的道理。其中最出名的7个譬喻被称为“法华七喻”。

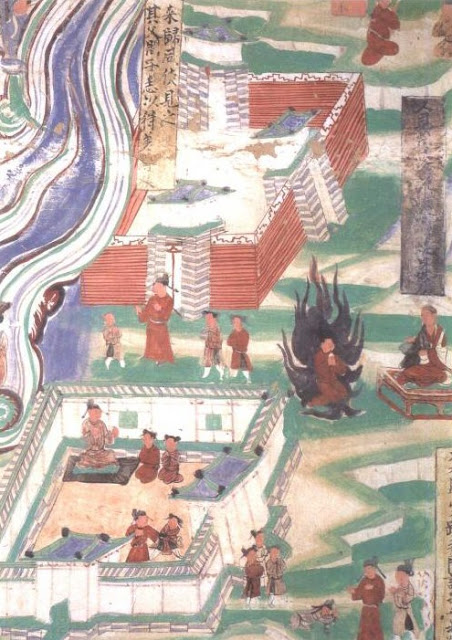

火宅喻

“三界无安,犹如火宅,众苦充满,甚可怖畏,常有生老病死忧患,如是等火,炽然不息。”

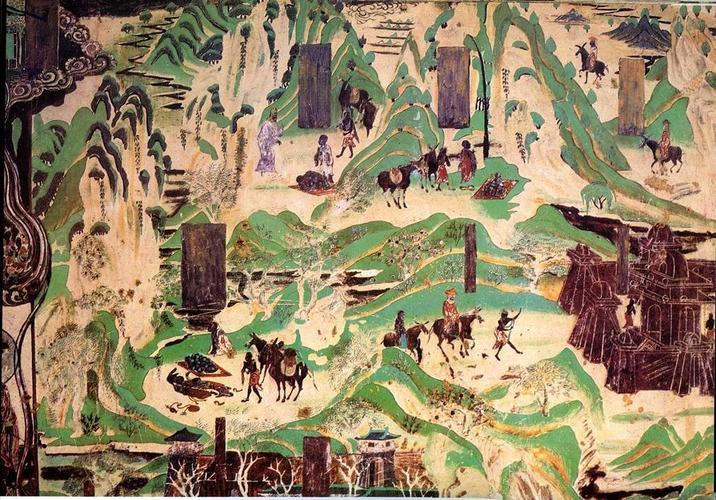

敦煌莫高窟61窟,火宅喻经变

420窟,隋代,窟顶南《法华经》火宅譬喻经变

在一座城中有一个老人,钱多得数不过来,田地和仆人众多。他的家非常大,住着有 500人,但是门只有一个。一天,家里突然起火了,这个老人的30个孩子正在宅子里玩耍。(原文100,200或500人,10、20或30子,这写数字都各有譬喻,我们这里暂不区分)老人看起了大火,赶紧对儿子们说:“着火了,你们快走!”孩子们沉迷于游戏中,不搭理老者。

“尔时长者即作是念:‘此舍已为大火所烧,我及诸子若不时出,必为所焚,我今当设方便,令诸子等得免斯害。’父知诸子、先心各有所好,种种珍玩 奇异之物,情必乐著。而告之言:‘汝等所可玩好、稀有难得,汝若不取,后必忧悔。如此种种羊车、鹿车、牛车,今在门外,可以游戏。汝等于此火宅、宜速出 来,随汝所欲,皆当与汝。’尔时诸子闻父所说珍玩之物,适其愿故,心各勇锐,互相推排,竞共驰走,争出火宅。是时长者见诸子等安稳得出,皆于四衢道中、露 地而坐,无复障碍,其心泰然,欢喜踊跃。”

孩子们逃出来后,就向他们的父亲要那些好玩的大车,老者便给了每一个孩子超出他们想象的好的车子。

这里的老者便是佛陀,孩子们便是我们,起火的宅子就是三界,羊车为声闻乘(亲自听到佛陀教导尔觉悟得道),鹿车为辟支佛乘(无师自悟,自我修行而得道),牛车为大乘(自利、利他,度一切众生)。这个比喻意在说明众生贪图虚幻世间的快乐,如来用权益方便法门诱导众生出三界火宅。这里也体现了《法华经》的核心要义“会三归一”。

穷子喻

莫高窟第98窟,穷子喻

出自《信解品第四》。

一个富翁家的孩子,离家出走,流浪四方。他花光了所有的钱,只能到处乞讨,一直到50岁。同时,父母只有他这么一个儿子,苦于财产无人继承,也在到处找他,换了一座又一座城。一天,儿子流浪到了自己父母所住的城市。他看到自己的父母生活富足,父亲身着各种宝物,高坐在狮子座上,感到害怕,心想:“这家主人这么威严,可能是个国王吧。我还是去找个平常人家做个雇工谋生吧。不能再这里待太久,不然会被威逼去做工。”他正要快步走开,就被宝座上的父亲一眼发现了,他当即就派人把儿子抓了回来。儿子看到抓他的人,一位自己小命不保,就晕倒了。父亲见状,命人将儿子用冷水浇醒,没有和他相认,而是让人告诉他,他可以愿意去哪儿就到哪儿去。于是这个穷儿子就高高兴兴地跑到贫穷的地方谋生了。

富翁暗地里派了两个人跟着自己的儿子,让他们告诉他,来自己这里清扫粪便可以有两倍报酬,穷子同意了。一天,父亲看到自己儿子肮脏不堪,便自己也脱下华服,换上脏衣服,扮作监工,对其他人说:“你们不要偷懒。”尔对自己的儿子说:“你做得好,应该i给你加工钱。以后你需要什么我都可以给你。你就把我当成你的父亲,我就把你当成我的亲生儿子,不用忧愁了。”富翁给儿子换了新的名字,儿子很高兴,但是还是把自己当作除粪工,富翁于是也还安排他做除粪的工作,做了20年。这位穷小子在家中越来越行走越来越自如,没有拘束,然而工作照旧。

富翁身染重病,自知将死,于是对穷子说:“我的金银财宝不计其数,都装不下了。现在都托付给你,你要小心看管。”儿子按照吩咐,安排各种开支费用,管理仓库,都十分妥帖。此时他自己仍然住在佣人的住处,还有下劣的心理。又经过了一段时间,父亲看到了儿子已经通泰,成就大志,能反省原先鄙陋的心态,于是召集亲族和王公大臣富商巨贾,告诉大家:“这是我的儿子,如今我的财富都由他继承。”儿子听了非常欢喜,想道:“我本无心有所希求,今此宝藏自然而至。”

在这个譬喻中,富翁就是佛陀,穷子是“迷误众生”,除粪便就是方便法,也即小乘,二人是“二乘之教”,最终交付家产是“契悟实相”。

《圣经·路加福音》第15章描述了著名的浪子回头的故事,与这个故事有很多相通之处,这里不赘述。

药草喻

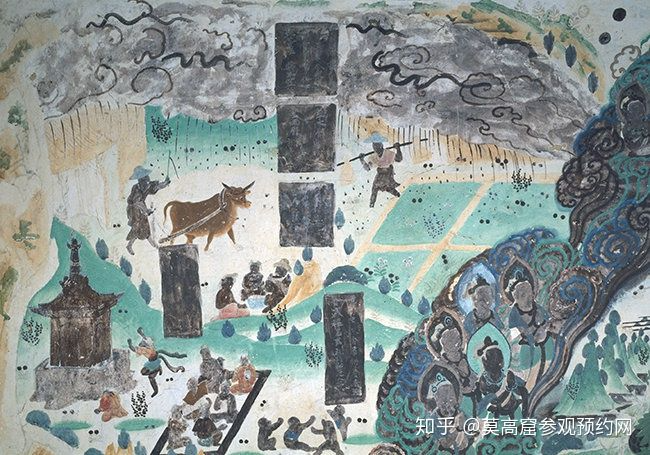

敦煌莫高窟第23窟北壁,雨中耕作图

“迦叶,譬如三千大千世界、山川溪谷土地,所生卉木丛林、及诸药草,种类若干,名色各异。密云弥布,遍覆三千大千世界,一时等澍,其泽普洽。卉木丛林、及诸药草,小根小茎、小枝小叶,中根中茎、中枝中叶,大根大茎、大枝大叶,诸树大小,随上中下、各有所受,一云所雨,称其种性而得生长,华果敷实。虽一地所生,一雨所润,而诸草木、各有差别。”

同样的雨,开不同的花,结不同的果。这里的雨就是如来佛法,三种草木就是根性不同的三种众生。基督教《圣经·马太福音》第13章有耶稣所言的“撒种的比喻”,与这一篇可做一比较。

化城喻

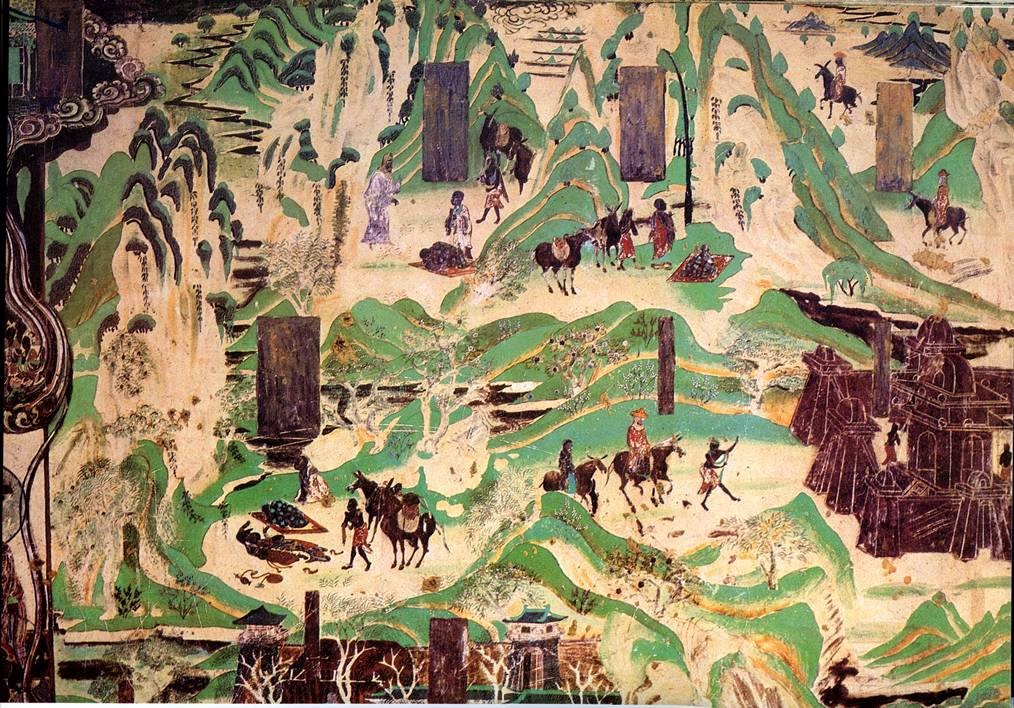

敦煌莫高窟217窟南壁,《化城喻品经变》

一群人行走在险难恶道上,将近懈怠不能前进的时候,一个智慧的导师在中途变化出一座虚幻城市,众人看到远处有城,立刻充满了信心,继续前行。到了那座城市后,导师又用方便神力灭掉化城,带领大家继续前进到藏宝处。

佛知道众生的信念脆弱,因此设方便法门引导众生,否则众生可能会因路途遥远艰险而放弃成佛之路。

这个故事我们是不是似曾相识?《三国演义》中曹操望梅止渴的故事就源自这里。

衣珠喻

莫高窟61窟南壁,衣珠喻经变

“譬如有人至亲友家醉酒而卧。是时亲友官事当行。以无价宝珠系其衣里与之而去。其人醉卧都不觉知。起已游行到于他国。为衣食故。勤力求索甚大艰难。若少有所得便以为足。于后亲友会遇见之。而作是言。咄哉丈夫。何为衣食乃至如是。我昔欲令汝得安乐五欲自恣。于某年日月。以无价宝珠系汝衣里。今故现在。而汝不知。勤苦忧恼以求自活。甚为痴也。汝今可以此宝贸易所须。常可如意无所乏短。佛亦如是。为菩萨时教化我等。令发一切智心。而寻废忘不知不觉。既得阿罗汉道。自谓灭度。资生艰难得少为足。一切智愿犹在不失。今者世尊觉悟我等。作如是言。”

这里的宝物就是一乘佛法,朋友就是佛陀,世间的衣食为诸小乘。我们身怀大宝而不自知,却为诸杂事而陷入烦恼。

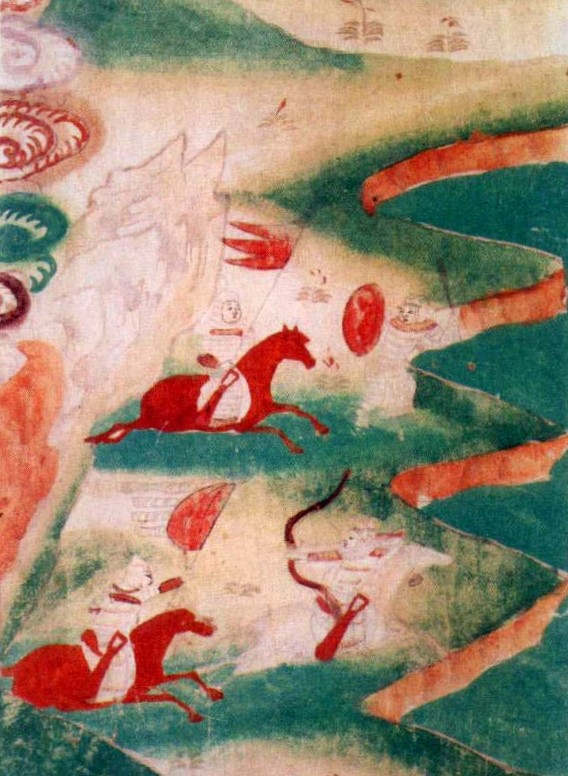

髻珠喻

莫高窟第92窟

出自《安乐行品》。

此喻讲一转轮王平时赏赐人们各种东西,而最珍贵的宝珠却藏在发髻中,不轻易示人。而有一天士兵立了大功,转轮王便将发髻中的宝珠赐给士兵。

《法华经》就是这样的一颗宝珠,“是诸如来第一之说,于诸说中最为甚深,末后赐与。”

医子喻

莫高窟106窟,医子喻经变

出自《如来寿量品》。

一位良医有很多儿子。有一天他从外面云游治病回来,发现自己的儿子都中了毒。他马上位儿子们求好药草,色香而味美。神智清醒的儿子立刻就服了药,药到而病除。而神志不清的儿子们因为中毒深,则不愿服下父亲的药。父亲只好采用方便权宜之法,对儿子们说:“我近衰老,死时已至。我把好药留下来,你们喝了就能好。”然而他就又去别的国家了,让人给家里报信,说自己已经去世。儿子们知道父亲死了,感到孤独悲伤,觉得自己再也没有依靠了,于是赶忙把药喝了,身体就痊愈了。

这个故事中,医生便是如来,诸子为众生,好药是一佛乘,这里也宣示了如来法身常住不灭。

(完)