“在20世纪中期,我曾以为来美国当洗衣工只是一种赚钱寄回家的方式。谁知道来美国的机票是一张单程票。”李洪森从没想过在美国一待就到84岁,他说,日本侵华战争改变了他的一生,他想在退休后回家看看。

撰文 | 顾月冰

“我们会想念你的。”

8月29日,几位纽约老顾客用粉笔在他们熟悉的店门前写下思念、画出鲜花爱心,感谢华人洗衣店老板李洪森(Robert Lee)为曼哈顿社区做的贡献。

8月29日,Sun's Hand Laundry老顾客们向店长84岁的李洪森表达感谢。图中白衣老人是李洪森。

这一天,位于美国纽约曼哈顿下城14街东端、经营61年的华人传统洗衣店Sun’s Hand Laundry正式关店。从早上10点到下午6点,李洪森收到了无数顾客和邻居赠送的礼物、卡片和香槟。

Sun’s Hand Laundry是曼哈顿下城营业时间最长的华人手工洗衣店。受今年春季新冠疫情大流行的影响,3月21日洗衣店被迫暂停营业,8月初才重新开张。

停业的几个月里,84岁的李洪森每天在家里坐立难安。开店后,他本想坚持继续工作、延迟退休,但鉴于自己年事已高、新冠感染风险较大,在家人劝说和疫情重创下,李洪森不得不做出关店退休的决定。

李洪森的父亲李道新是19世纪末最早一批华人移民,而李洪森出生在中国,直到在第二次世界大战期间才被迫逃到美国。从此以后,李家通过一家小小的Sun’s Hand Laundry手工洗衣店,在美国大熔炉中艰难地生存下来。

逃亡

1936年,李洪森出生于广东台山的马尾湖村。

出生前,父亲李道新已经移民美国波士顿,他一边在中餐馆打工,一边给广东台山的妻子李雪芳寄钱,让他们在老家盖房子。李道新不时回国探亲,而生下李洪森后,他也没顾上照顾家里,留下他们母子,就又重回美国。

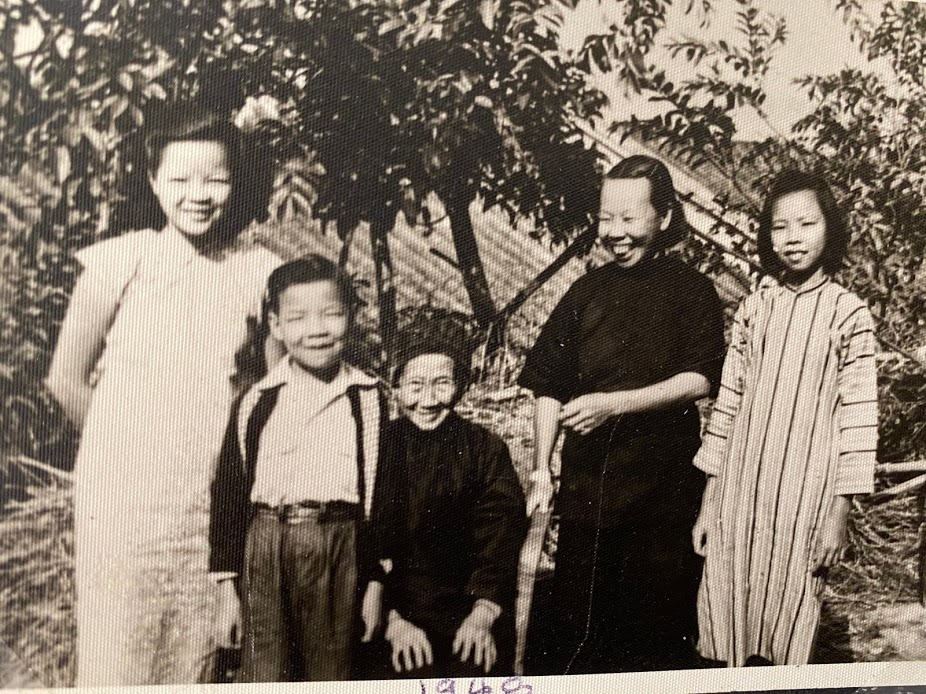

李洪森幼年在广东台山的全家福,左数第二是李洪森。

当时,中国国内局势不稳,日本人随时要发动全面侵华战争。能够走出去的华人移民迫切渴望在海外寻找到一个安身之所,李道新也是其中之一。

1938年到1944年间,为攻占广东省战时政府驻地韶关,打通粤汉铁路,侵华日军发动了三次大规模粤北进攻战,被称为粤北会战。前两次以中国军队全面胜利告终。1944年11月,中国军队在广东与日本侵略军进行第三次交锋。

为了防止日本人在战争期间残杀中国的年轻男孩,1944年,李雪芳决定将8岁的李洪森送去香港避难。

逃亡那天,李洪森记得自己穿着传统校服,黄色短袖,配着红色手帕,就这样在母亲的指点下,一个人逃到了香港。李雪芳为了守住台山的老房子,在日军侵华期间饱受了酷刑和折磨。

但逃到香港的李洪森,拿不到签证,也不能去美国跟父亲团聚。

第二次世界大战期间,在抵抗德意日法西斯侵略的共同斗争中,美国加入世界反法西斯阵营。1943年,美国政府废除了《1882年排华法案》,但那一年只有105名中国人被允许入境。

1957年,李洪森到达美国马萨诸塞州波士顿后与父母的合照。

左:李洪森的父亲李道新(Lee Dow Sun),中:李洪森的母亲李雪芳(Lee Suet Fong),右:李洪森。

直到1957年,李道新才为李洪森申请到了赴美签证,并且给他买了机票。

李洪森从香港乘坐泛美航空飞机,途径经菲律宾马尼拉,再到美国珍珠港西北部的中途岛、檀香山、洛杉矶、西雅图、芝加哥,最后抵达波士顿。赴美的这趟旅程十分艰辛,足足耗了两天半时间。

而他的母亲李雪芳在1953年也逃至香港,早在1956年乘坐飞机沿相同路线来到美国。

1962年,李洪森与妻子李薇涵(Wai Hain Lee)在香港举行婚礼。图中间两位是李洪森和妻子。

一家三口终于在美国实现团聚。此后,李洪森除了在1962年前往香港,娶了一位台山籍的妻子外,他再未回国中国,也未回过家乡广东台山。

“金子”在脏衣服里

在美国定居后,一家人首先面临的问题是,如何解决生计问题。

在当时的美国,开洗衣店是一个非常“流行”的生意。可以说,如果19世纪的华人劳工是冲着加州金山的“淘金热”赴美,那么,自20世纪伊始,开洗衣店成了早期华人维持生计的手段之一。

美籍华人作家郑约翰在《华人洗衣店》写道,“金子不是在加州的山里,而是在堆积如山的脏衣服里。”

那个时候,华人移民在职业方面的选择非常少,美国社会给华人提供的职业主要是蓝领,如餐馆服务员、厨师、劳工、家庭佣人或洗衣工。

在美国社会,白人男子不屑于做洗衣工,他们认为洗衣服是女人做的事。华人选择洗衣店行业,并非华人生来善于从事这一行,因此,开洗衣店不会像在华人劳工在加州修铁路时那样遭到指责,被称为“抢白人饭碗”。

另外,开洗衣店成本最低,不需要过多教育背景,多是手工艺人的传帮带就够了。

不过,在纽约开一家华人洗衣店的竞争压力也不小。19世纪末,纽约大都会地区有8000个华人洗衣工,占华人总人口一半以上。如果按一家洗衣店由两人经营打理,那么大约有4000家洗衣店,遍布大大小小的街区。

到了20世纪中叶,纽约华人洗衣店的数量更是难以计数。好在华人入行比较容易,华人来到美国后,通常在宗亲族人介绍下入行,很快就能了解行业规矩,掌握各种所需技能,包括登记、洗衣、烘干、熨烫、折叠、递送等等事项。

普通人一般花1个月时间就学会这套流程,就可以应聘当洗衣店帮工或自己开洗衣店当老板。

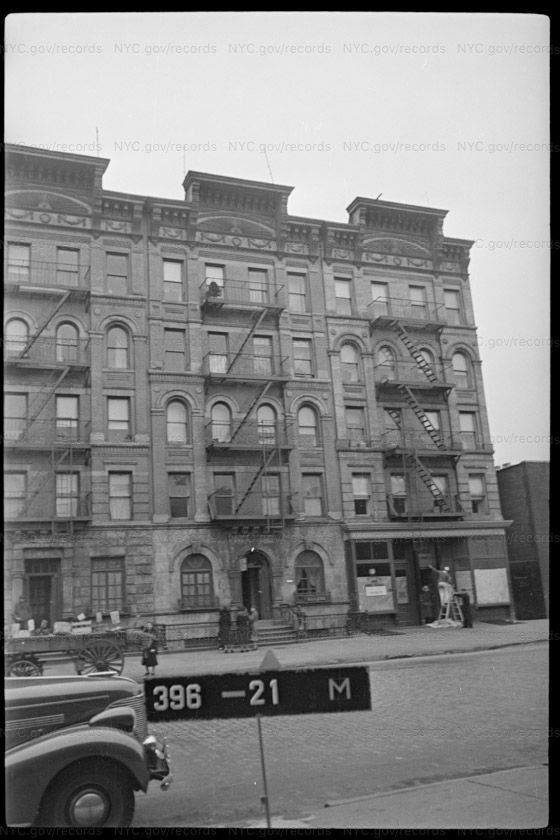

20年代中期,Sun's Hand Laundry选址地。

1959年,李洪森的父亲李道新在熟人介绍下,以4300美元买下了纽约曼哈顿东14街626号的洗衣店,按李道新的英文名Lee Dow Sun,将店名改为Sun's Hand Laundry。

他们全家也搬至纽约,开始了在Sun 's laundry工作的61年历程。

李洪森没读几年书,童年在台山上了几年小学,来美国后,在波士顿读了2年书。跟着父亲经营洗衣店,对他来说,无疑是最好的选择。

美籍华人朱超伟(Robert Gee)是李洪森的外甥,他对舅舅开洗衣店的艰辛记得很清楚。“一天要工作16-17个小时,一周工作6天。无论收到什么脏衣服,都得洗干净、熨烫好,再用纸包好,第二天交给客人。” 朱超伟对全现在回忆。

8月29日,Sun's Hand Laundry营业的最后一天,李洪森的桌子上摆着最后一批顾客的洗衣单。

洗衣店里至今保持着几十年前就规定好的操作流程:每个客人将衣服放下后,都会拿到一个红色、黄色或者绿色的号码卡。等到客人再拿着号码卡来时,李洪森一看到颜色,便知道对方是什么时候来送衣服的。

一般来说,酒店、餐厅的床单或毛巾会大批量送到位于长岛、布鲁克林等地华人经营的洗衣工厂。洗衣工厂的工人会连夜作业,第二天就能把要洗的物品送回洗衣店。

有些料子精贵的衣服,李洪森会和妻子两人直接在店里手洗。之后,他再把衣服烫平、折好、打包,等待客人来取。

由于华人洗衣服的时候会加淀粉,洗出来的衣服干净、利落、板正,很多美国白人顾客非常喜欢把衣服送到华人手工洗衣店。为了保持衣服整齐、干净,李洪森还会用牛皮纸包装洗好的衣服,并系上绳子。

被牛皮纸包好的衣服

牛皮纸包是中国手洗店的一种老式包装传统,顾客拿到洗好的衣服时,就如同收到了圣诞礼物。

最初,Sun's Hand Laundry洗一件衬衣只收费几十美分,而附近的同行则要收费四五美元。即便这样,这个洗衣店也慢慢累积自己的声誉,不仅能保持洗衣店的盈利,还赢得了不同族裔的许多忠实客户。

早期,李洪森和妻子就住在洗衣店楼上。后来女儿出生,住在洗衣店楼上也不方便,1968年,洗衣店的生意渐入正轨后,他们在纽约皇后区艾姆赫斯特(Elmhurst)买了一套房子,一直住到现在。

洗衣店的“查理”

Sun's Hand Laundry在曼哈顿下东城的位置并不好,外界认为这里是个粗糙、破旧的社区。

“60-70年代,有很多危险的人住在洗衣店街区附近,例如抢劫犯、毒贩子等,偶尔能听到枪声。感谢上帝,他们没有打扰我的外公和舅舅。”朱超伟回忆。

光顾洗衣店的客人多为中产阶级以上,也包括许多白人。尽管白人如此喜爱华人手工洗衣店,但少数族裔在美国社会仍遭受过不少口头歧视。上流阶层的观点是,开洗衣店的华人移民不过是给他们洗衣服的“查理”。

“我知道舅舅李洪森面临着歧视。他的祖辈在旧金山开洗衣店时就有类似经历,当他们拿着洗好的衣服要上电车时,司机直接跟他说‘等下一辆车吧,查理’,当时美国白人就是公开地歧视和取笑华人。”朱超伟说。

“查理”一词源于美国作家比格斯笔下的华人警探陈查理。在19世纪,美国社会出现了与陈查理有关的10部小说和40多部电影,他是中美两国家喻户晓的人物。

20世纪美国影视作品中的陈查理形象

虽然,陈查理在影视作品中是“模范少数族裔”的形象,但朱超伟和大多数亚裔美国人一样,极度排斥“陈查理”一词,他们认为陈查理身上的谦恭和絮叨,看着像个唯唯诺诺的老管家,这完全是一种西方的“仆从”象征。

朱超伟出生的1963年正值美国黑人民权运动高峰时期,就在那时,他也遭遇过不少歧视行为,“在20世纪60-70年代,我也多次被这样称呼。这很无礼,带有种族主义色彩。”

李洪森的女儿也在10岁左右问过,“爸爸,为什么他们叫你查理?”

李洪森没有回答,他是个好脾气的人,他接受了美国白人对华人移民的称呼。朱超伟曾问过李洪森,他表示不觉得“查理”是侮辱,只是接受了现实生活。

20世纪80年代,“模范少数族裔”概念被美国主流媒体再次强化。不少华裔评论家认为,华裔即使被冠以“模范”称号,也摆脱不了“二等公民”的身份,笼罩在华裔上空的“玻璃天花板”是华裔永远无法逾越的屏障。

朱超伟算是第二代亚裔美国人,他受过良好的教育,在1985年拿到波士顿大学经济学学士学位后,又获得了纽约大学MBA金融硕士学位。

尽管朱超伟在职业生涯中感受过职场天花板,但他是幸运的。他曾任职于宝洁、联合利华、百事可乐等世界500强公司,并做到了高级职员的位置,也曾在90年代百事可乐公司的餐厅营销策略上推出了成功的方案,在美国社会得到了较高认可。

朱超伟认为,职业上的成功是对成长过程中经历的种族歧视最好的回应。

从没想过会在美国这么久

在61年的发展过程中,Sun 's Hand Laundry遭遇过不少波折。

像自动化洗衣机的出现,就严重冲击了传统手工洗衣业。20世纪90年代,Sun 's Hand Laundry的月收入约在2000美元-3000美元之间,之后收入越来越少。

外加聚酯纤维服装的出现,这类服装洗完后可以晾晒,穿起来相对没有皱纹,顾客也不再依赖手工洗衣店的熨烫工作,大部分美国华人手工洗衣店都受到不少影响。

停业当天,最后一批顾客来取走衣服

所幸Sun 's Hand Laundry在当地社区的口碑一直很好,李洪森仍然有一波忠实的顾客。有几位顾客虽然已经搬离了14号街区,但仍会和李洪森保持联系。

就算曼哈顿14街上开了很多自动洗衣房,从1996年就光顾李洪森洗衣店的Ken Luymes也不为所动,每周他仍将衣物送到他们的店里。

8月29日,Ken Luymes专程来和李洪森道别,“传统洗衣店提供的洗衣质量是最棒的。每次拿到熨得整整齐齐的衣物,都让我非常开心,甚至感动,这里是独一无二的,任何其他店都无法取代。”

朱超伟觉得,华人洗衣店关闭是一个时代的结束。既然决定熄灯关店,李洪森现阶段最大的愿望就是安享晚年,他想回广东台山的老房子看一看。

“在20世纪中期,我曾以为来美国当洗衣工只是一种赚钱寄回家的方式。谁知道来美国的机票是一张单程票。”李洪森从没想过自己会在美国一待就到84岁,他说,“日本侵华战争改变了我的一生,我想在退休后好好回家看看。”

在营业最后一天,李洪森依旧认真的给顾客打包洗好的衣服

对于故土的思念之情,是每位华人最真实的感受。自朱超伟有印象起,无论是在地铁上,还是晚饭后,李洪森总是在读中文报纸,那是他获取中国消息的主要来源。

“舅舅总是给我妈妈打电话分享报纸上的中国故事,他对中国的消息,知道的比谁都多。”朱超伟告诉全现在,“我会带舅舅回台山,那是他的心愿。”

本文部分图片由采访对象朱超伟(Robert Gee)、华裔摄影师Corky Lee提供。

————

请微信搜索关注公众号“全现在”,朋友圈的世界也会不一样。