张择端在《清明上河图》中,通过对汴京城内的繁华和虹桥上下险情的描绘,突出地表现了盛世的危机之中,同舟共济的重要性。

文/曹星原(美术史学家)

现在不知道《清明上河图》的人应该是不多了,几年前在故宫展出的时候,故宫一开门,早已等候着的观众飞奔进场,被传为“故宫跑”现象。

但是30多年前,我第一次在故宫看这件作品展出时,整个馆里也不会超过十个人。

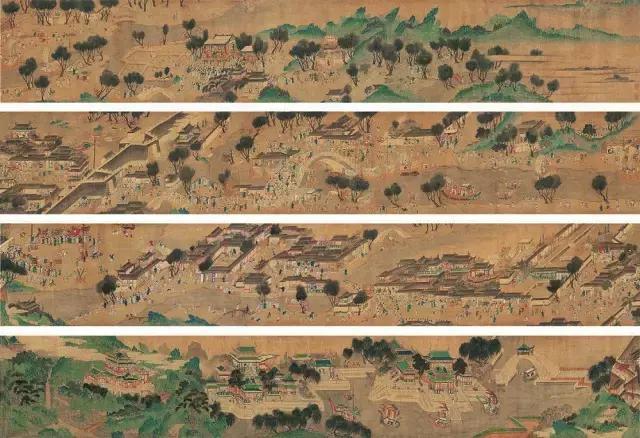

《清明上河图》据传是北宋张择端画的东京开封的市井风俗画。宽不过24.8厘米,长却有528.7厘米,画在绢上并且有一些淡淡的红绿色彩。

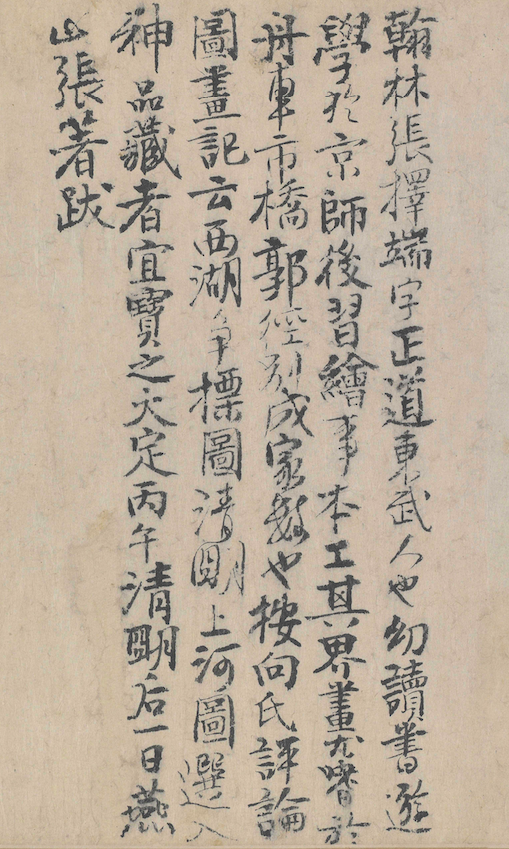

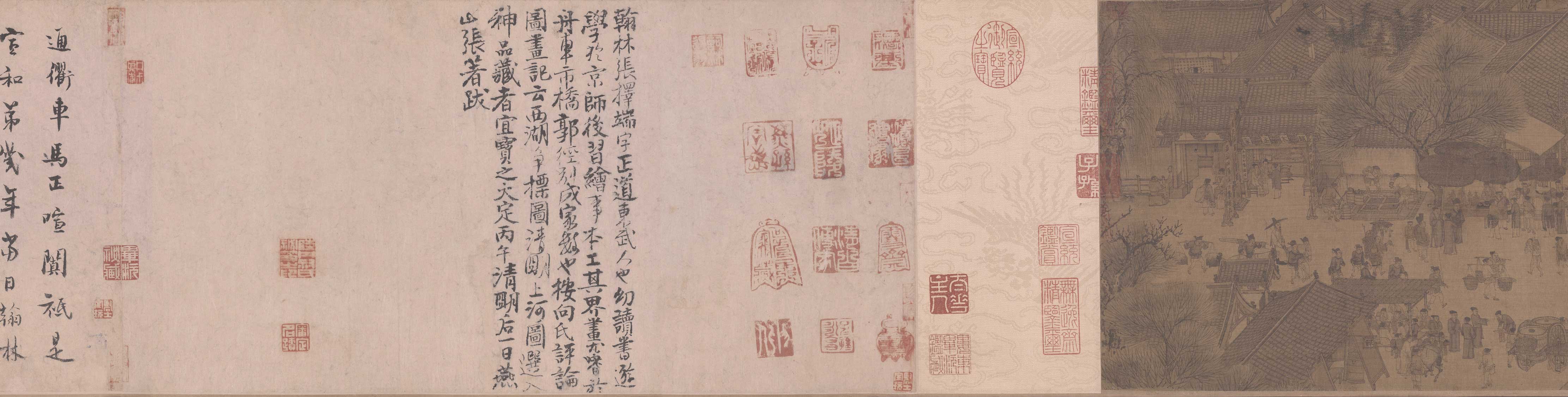

在紧接着《清明上河图》画面最后的部分,有金代人张著写的题跋告诉我们说,《清明上河图》是宋代画家张择端的作品。也告诉我们张择端是山东人,早年在河南开封学习绘画,擅长对城市景观、舟车的描绘。

尽管许多学者言之凿凿地演绎出张择端是宋代末年徽宗皇帝时期的宫廷画家,但实际上,无论是张著还是其他许多画跋的作者都没有这么说过。

更令人惊讶的是这位著名的张择端却在浩如烟海的宋代文献、笔记、诗歌等一切文字记载中都没留下任何踪影!所以我们只能客观地说我们无法得知他生活的年代究竟是什么时候。

《清明上河图》究竟为什么这么有名?究竟好在哪里?

有几个关于这件作品中描绘内容的数据,足够让你惊讶。

根据二十世纪初的日本学者齐藤谦的《拙堂文话·卷八》统计,《清明上河图》上一共画了1643位各色人物,各种动物加在一起,有208头/只。

至于画面上的树木,各种生活用品,服装以及五花八门地充斥一座城市的各种东西,都在这五米多长的画面里以逼真而绝妙的笔法刻画了出来。

这件作品还是一部宋代百科全书:大多数人是惊叹作品的尺寸这么小,居然有这么多人,这么多房子和各种车船屋宇!

画画的人就看画作的用笔方法;研究历史的人,从里面找历史证据;研究美术史的人,既看用笔用色,也看构图效果;研究各行各业的人,都能让作品自己开口,说说这个领域里北宋的情况。

《清明上河图》也是一幅千古最富传奇色彩的作品,更是美术史上被临摹、演绎得最多的一幅作品。从明朝起至今,关于《清明上河图》版本的考证、真伪的争辩和离奇的流传,都含有许多不解之谜和令人着迷的故事。

以往学者认为这件作品表现的是清明节,是对清明盛世的赞颂。但是从八十年代起我几次亲自观赏原作,又在九十年代就将作品的反转片转换成电子版图片,然后放大到墙一样的尺幅琢磨了十几年后,提出了完全不同于以往学者的观点。

2011年我在台湾出版,后又由浙江大学出版社再版的《同舟共济:〈清明上河图〉中宋代社会的冲突妥协》一书中,论证了这张画表现了“盛世遭遇危机,大家同舟共济。”

跟我一起逛逛将近一千年前的繁盛首都吧!

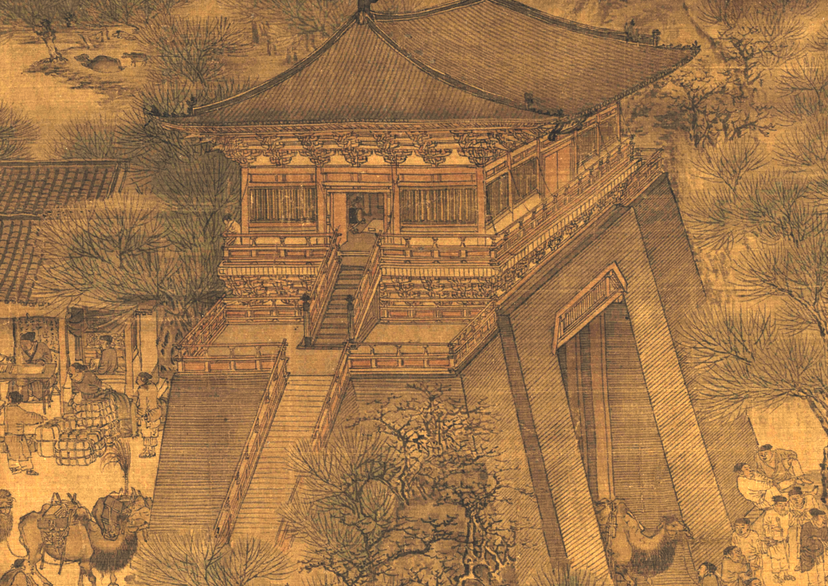

《清明上河图》的构图采用鸟瞰式的透视角度,所以能够真实而又集中概括地描绘了当时汴京东南城角。

画中所摄取的景物,大至寂静的原野,浩瀚的河流,高耸的城郭;小到舟车里的人物,摊贩上的陈设货物,市招上的文字,丝毫不失。

在充斥着一两千余人物的画面中,穿插着各种人与人之间的情节还有冲突,但是整幅画,组织得有条不紊、富有情趣。

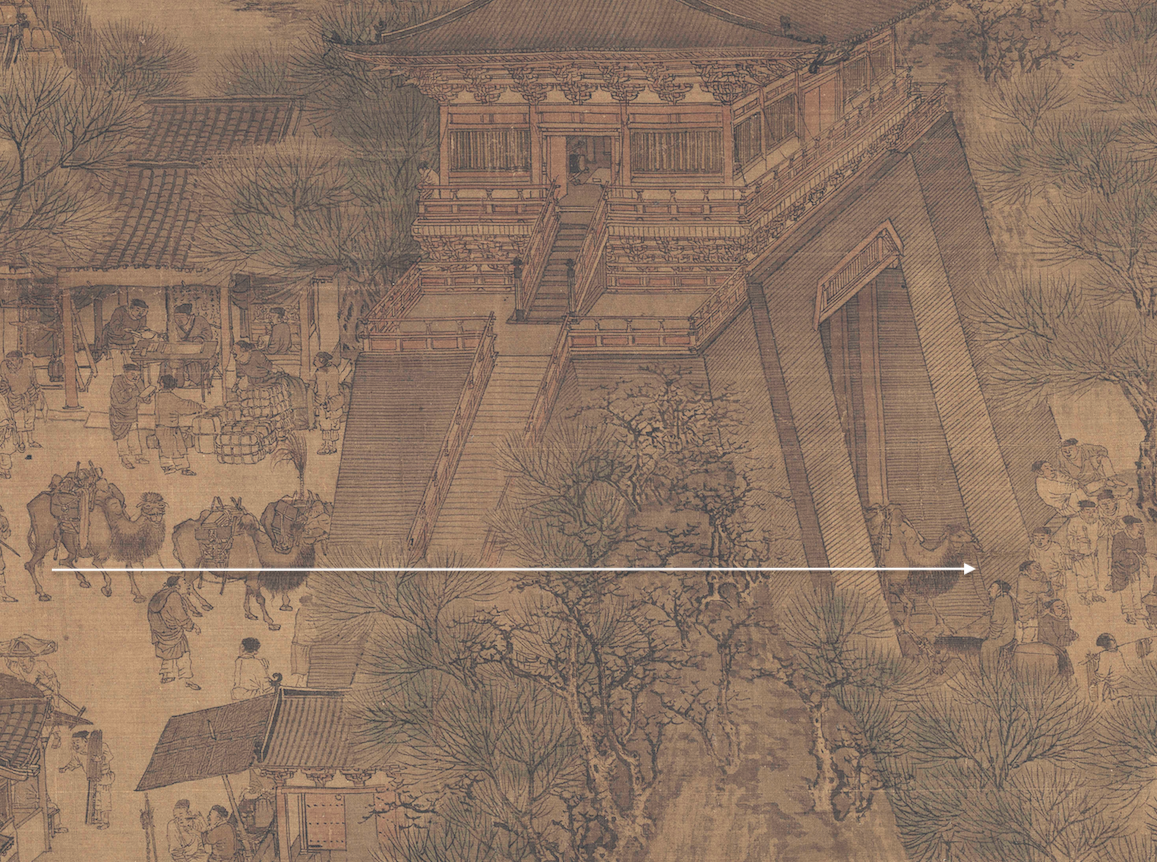

我们从右往左慢慢逛过去,这幅画可以分为三个景观:第一个景观是城市边缘,第二个景观是汴河和虹桥,第三个景观是城内的街市和人群。

从城外到城里,三个景观穿插交织成了一个完整的画幅。我们漫步人烟疏落的乡郊野外,经过高潮迭起的跨越汴河两岸的虹桥,走到了熙熙攘攘大宋都城的一个商业区。

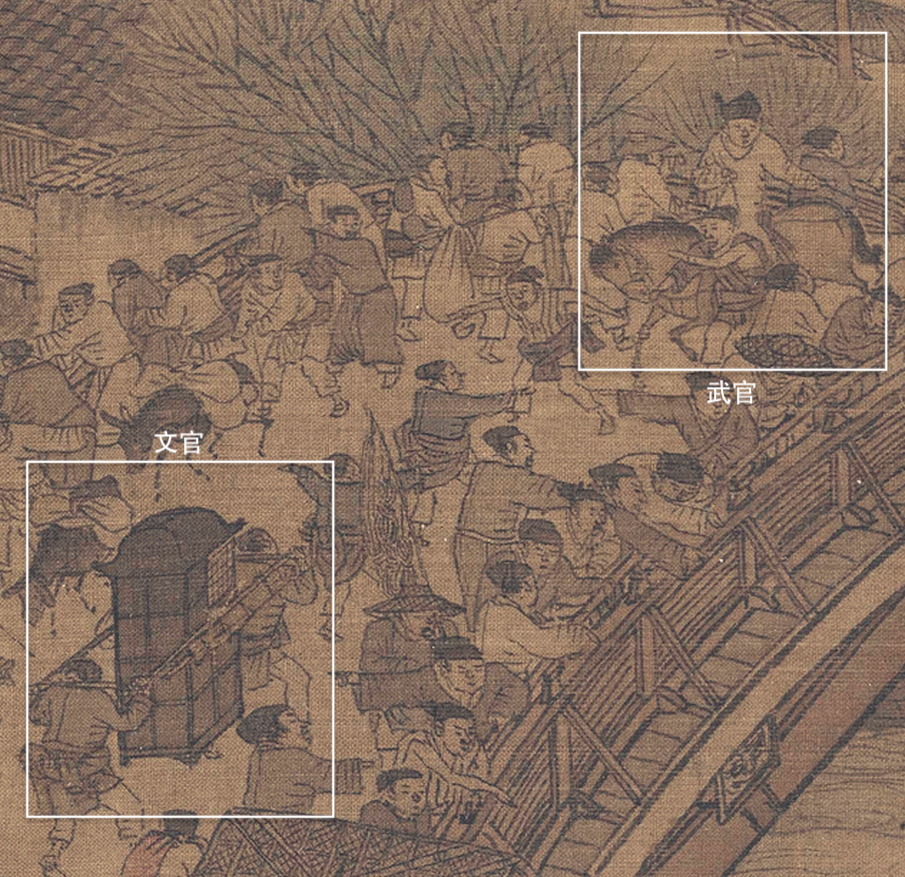

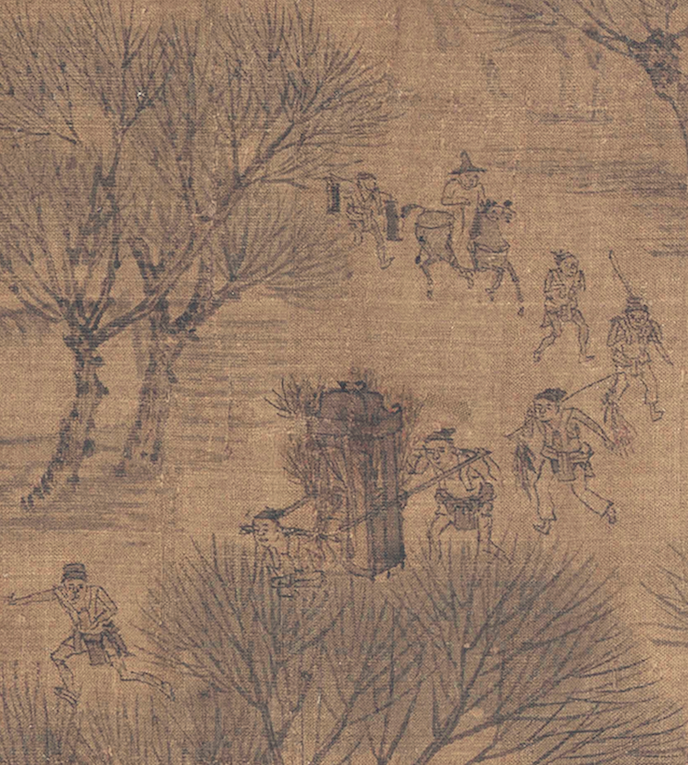

画卷一开头就是一条土路上,两个人赶着几匹驮着木炭的驴正向我们走来。一拐弯,沿路的村落有菜园、水井。菜园的土墙上有两个孩子露出头,兴奋地看着一队人马肩上担着各种东西,还有一抬轿子回城里来。

以往有些学者认定这是扫墓归来的人们,但是在放大的高清图上仔细观看后,赫然明白,这原来是打猎归来啊:有的人扛着长弓,有的人肩挑几只野鸡,还有人挑着野餐的食盒。

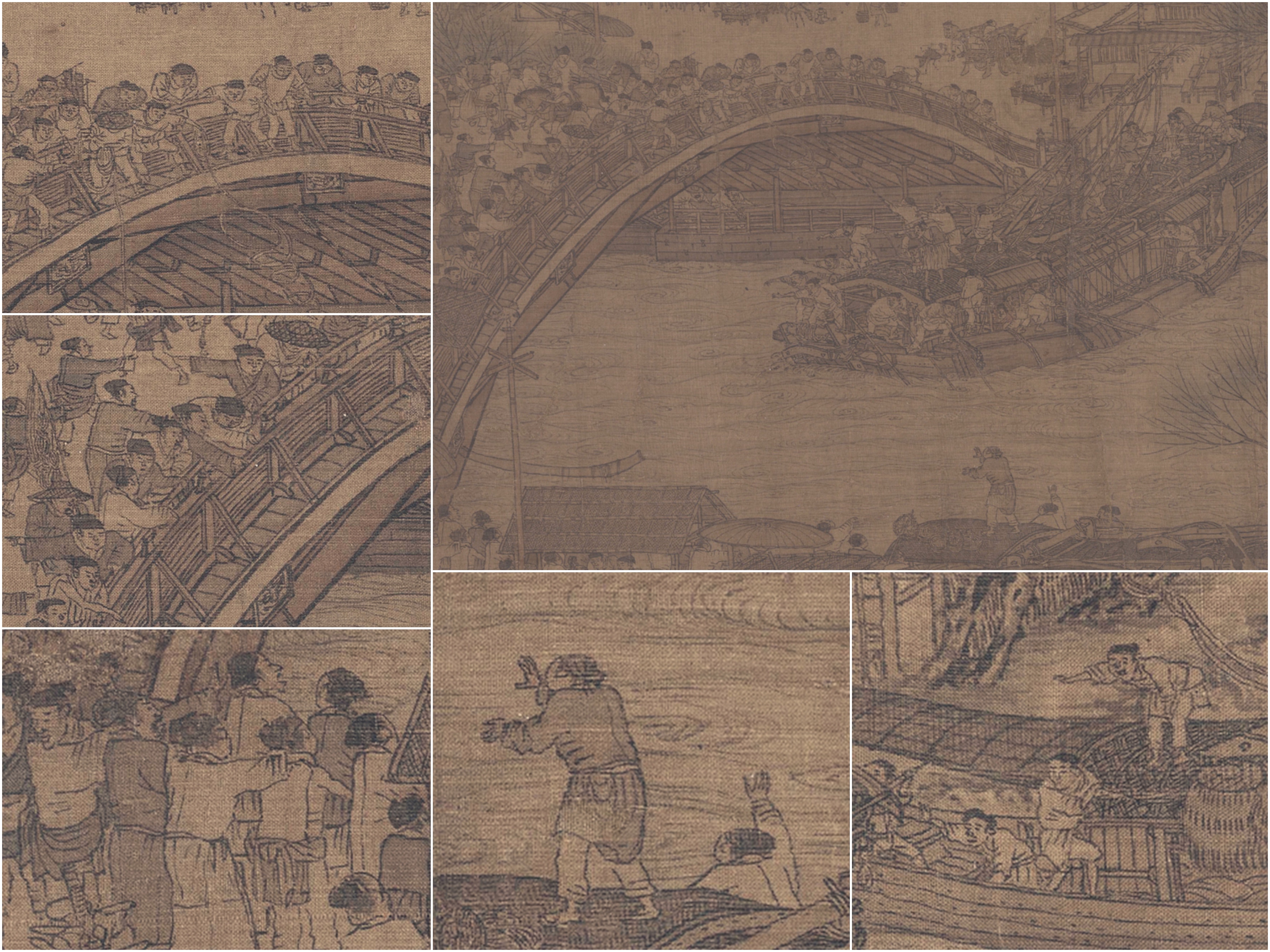

画面上一排排老柳树引导我们来到宋代运输大动脉——汴河。河中百舸争游,不但有大量的货船,更有装点美丽的客船。

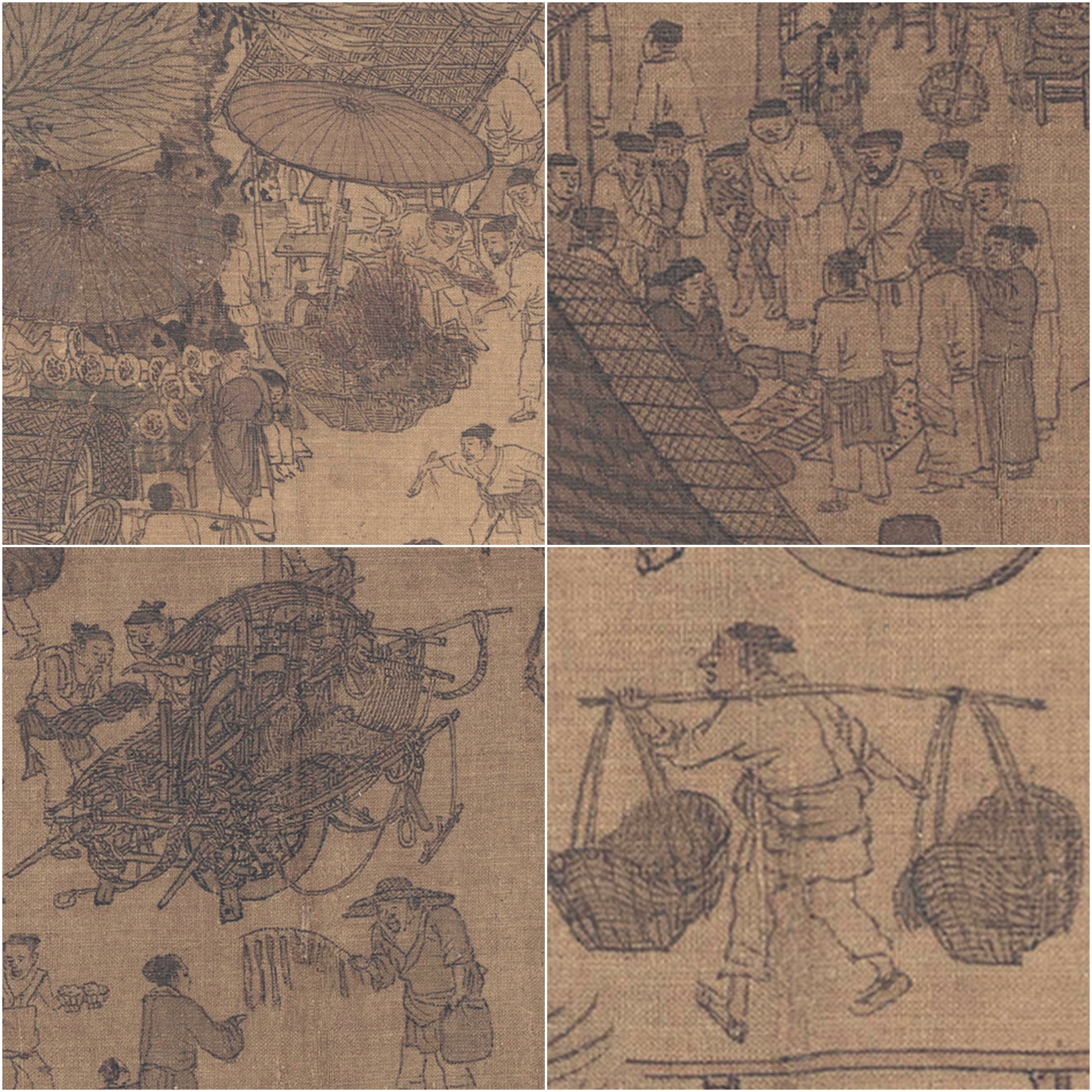

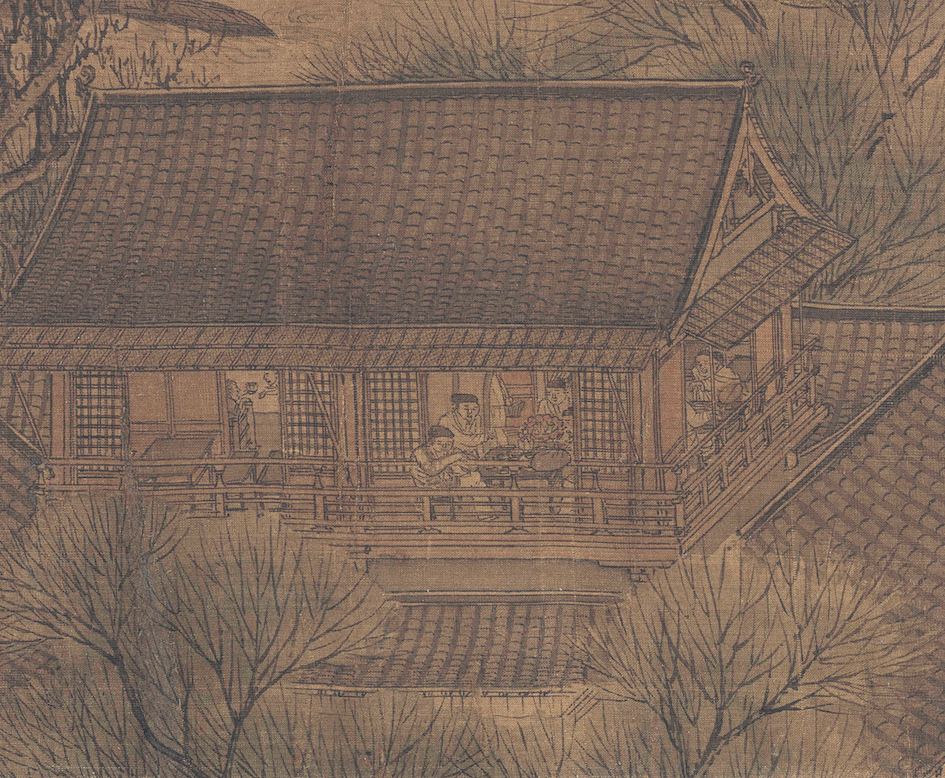

画面的中心处,有拱桥如一道彩虹跨越两岸,桥上行人密密如织,摩肩接踵,桥边小餐馆的炉膛中火焰熊熊燃烧着、各种贩夫驺卒、游人看客构成一派兴旺的景象。

仔细观察这些大多数不到一厘米高的上千的人物,会发现每一个人都各有自己的活动和相应的神情流露,精微刻画的细小情节充满了人生乐趣。

媚态百生地站在笼屉前的女厨娘,高声吆喝、见缝就钻的流动小贩,当然少不了还有暴戾夺路的保镖汉子和大量无所事事伸长脖子围观人群。

整个画面至此为止描绘的是一个热闹而又富足的城市,但是位于画幅正中间的、最能代表北宋东京的虹桥上下却使我们目睹了惊险的一幕:一艘即将失控的货船正要撞向桥的左边顺流而下的另一只船。

桥上桥下人们惊呼着的动态使险情更具戏剧效果。在这艘失控的船上,一头一尾各站着一个女性:船头的蓬上,一位老年女性左边站着一个年幼的孩子,右手惊恐地指向顺流而下的船,双眼圆睁,嘴巴大张在呼喊着。在船尾,一个身着红衣的女性冷静地和另外几个男性掌控着这艘船的舵。

原来这才是这件作品的核心:繁荣昌盛的社会,遇到了险情时,同舟共济,渡过难关。

过了虹桥,就是东京漕运码头一带的街市,这件作品中只选择了宅院、作坊、店铺、茶肆、酒楼,除了城门,完全没有庄严高大的建筑物,更没有皇宫。

画家通过对汴京城内的繁华和虹桥上下险情的描绘,突出地表现了盛世的危机之中,同舟共济的重要性。

画幅的最后一部分,我们发现人流的走向开始转向了:作品开始的时候,人流主体是从右往左,不知不觉中,人流开始从左向右,因此看到画的结尾,观者的视线会顺着行人的动态再往回观看画面。

这是张择端的构图最成功之处:他以人流的转向作为作品结尾的暗示,引导着观者的视线从画尾转向画首。

这幅构图上一气呵成的章法更使我们掩卷深思:在等级森严“不在其位不谋其政”的北宋宫廷环境里,这么巨幅的精致作品绝不会是画家斗胆要表现自己的想法,而是在画家的背后有一双力度的艺术赞助之手。

这双手引导着画家委婉地描绘出了一场难以言说的宫廷争斗后为了社稷的整体利益而祈求携手共赢的妥协心态。共济才能共赢。

关于《清明上河图》

画作的作者和生活年代,仍有诸多疑团;

画了1643位各色人物,208头/只动物;

还有很多不解之谜和令人着迷的故事;

画作主旨在于表现“盛世遭遇危机,大家同舟共济”;

是一幅千古最富传奇色彩的作品;

该作被誉为“一部宋代百科全书”。