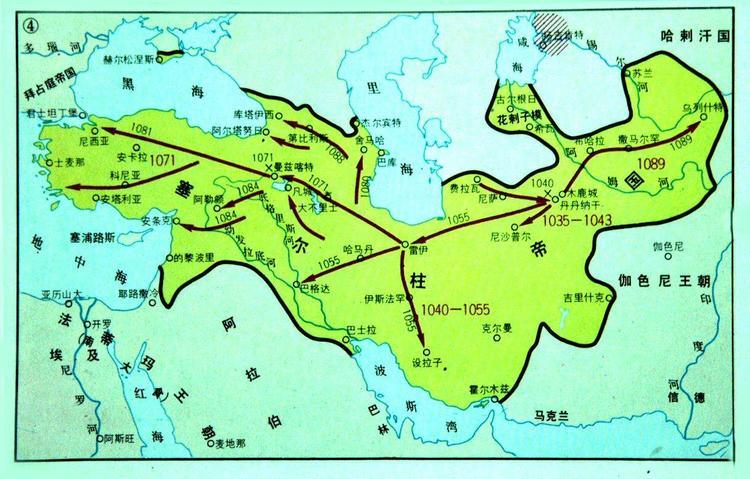

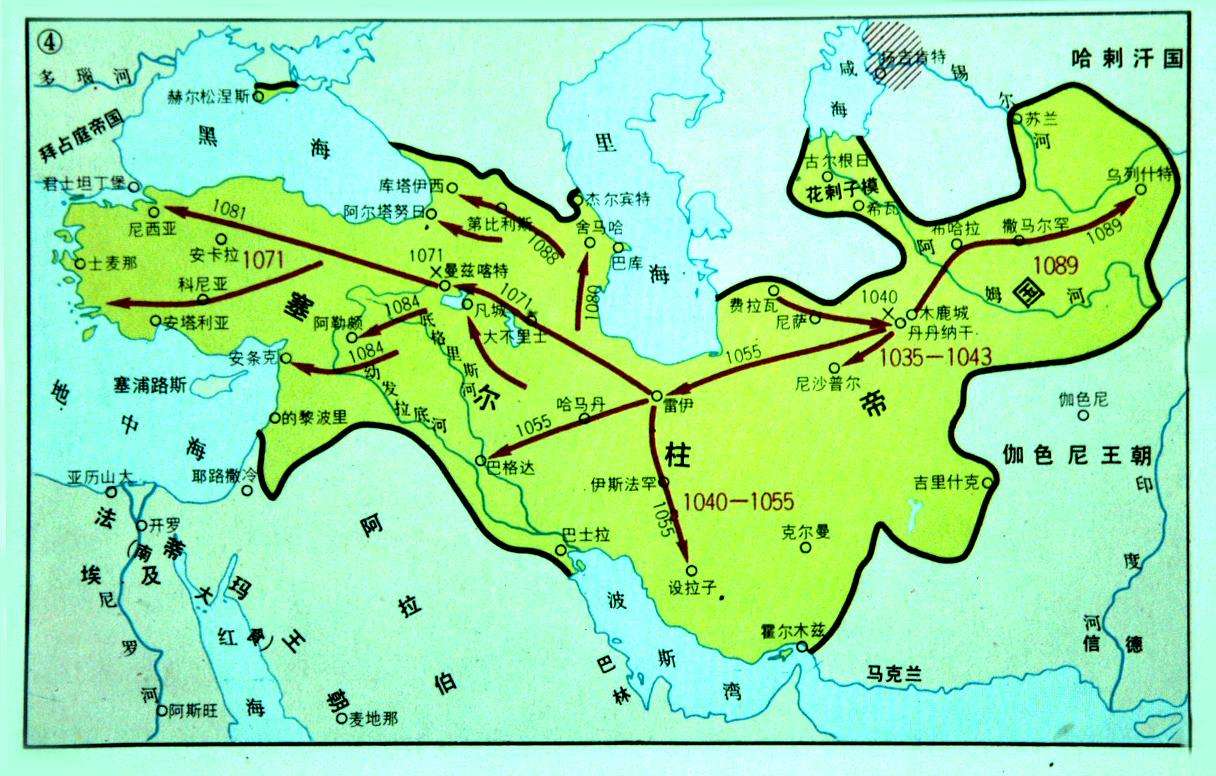

前因:塞尔柱国家建立;后果:塞尔柱帝国形成。

文/翟书宁

前因

塞尔柱国家建立:1037年,塞尔柱突厥人在首领图格里勒的领导下,在呼罗珊地区建立自己的国家——塞尔柱国家。

1040年,塞尔柱王朝国王图格里勒与加色尼国王马苏德之间爆发的一次战争,以塞尔柱人的胜利宣告结束。

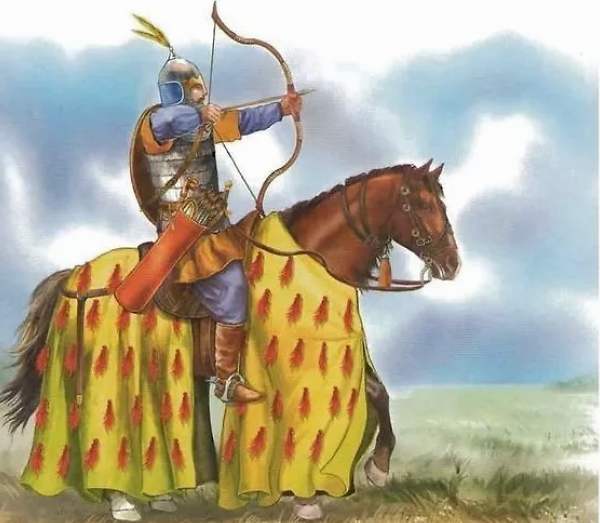

塞尔柱人是中亚地区的一支游牧民族,最初生活在锡尔河流域,后来南下进入呼罗珊地区,为当时统治伊朗地区的加色尼帝国担任雇佣兵。塞尔柱人原本应为加色尼帝国守护北部边疆,以换取在呼罗珊地区生活的权利。不过,当地恶劣的自然环境很快让他们不安于定居生活,又开始劫掠帝国北部富庶的城市。

1035年,塞尔柱人的首领图格里勒得寸进尺,尝试向加色尼帝国的核心地带渗透。图格里勒向加色尼国王马苏德提出请求,希望可以得到尼萨这个富庶的内地城市。这个无理的要求得到了国王的断然拒绝,马苏德早就不满塞尔柱人不受诺言、劫掠城市的做法,现在他们还敢厚颜无耻地提出新的土地请求。马苏德与图格里勒彻底撕破了脸面。

图格里勒知道,凭借塞尔柱人的力量,不足以抗衡强大的加色尼帝国。于是,他联合了对加色尼有敌意的呼罗珊城镇和其他部落,不断袭扰加色尼帝国。马苏德虽多次派军围剿,但都被塞尔柱人逃之夭夭。

转眼间5年过去了,马苏德终于忍无可忍。他组织起一支5万余人的庞大军队,亲自率军出征呼罗珊。马苏德的军队无论是人数,还是武器等等,都明显占据优势。

图格里勒也知道马苏德的实力,因此,他努力避免与对手正面对抗。在得知马苏德率军前来时,图格里勒充分利用了骑兵的灵活性与机动性,立刻率领军队向后撤退。撤退的同时,图格里勒还将沿途中所有的水源、粮食等战略物资尽数带走,带不走的就统统毁掉,一点都不留给敌人。

加色尼大军浩浩汤汤地开进呼罗珊后,却根本连敌人的面都没见着。没有别的办法,马苏德只好率军奋力追赶。可是,军队原本就是步兵构成,又带着许多笨重的物资补给、战车战象等,根本追不上图格里勒的军队。

再加上中亚地区原本就气候炎热,军队进入卡拉库姆沙漠中后,又不熟悉地形,连基本的水源都无法保障。就这样,利用这种以退为进的策略,图格里勒令马苏德的大军早在决战之前就已经在不停地奔波中疲惫不堪,甚至出现了传染病,伤亡惨重。

图格里勒还派出自己的部下查格里,让他带领一支军队跟随在马苏德的大军身后,对他们趁机进行骚扰。这样,原本就疲于奔命的加色尼军队,在追击敌军的过程中竟然还时不时受到敌人从身后的进攻,他们也是丈二和尚摸不着头脑,心情愈发焦虑。

不过,图格里勒知道只凭逃跑是无法赢得战争的,逃跑只是给自己争取时间,等候合适的时机将加色尼大军一网打尽。查格里的这支小分队的另一个任务,就是打探敌人的虚实,监视敌人的一举一动。经过几个月的努力,塞尔柱军队终于抓到了一个机会。

5月,马苏德的军队来到莫夫附近的一个小城镇丹丹坎,决定在此稍做休整。但当地的人民却并不欢迎加色尼军队,这里的食品和可饮用的水也根本不够5万大军享用。于是,长期愤懑、压抑又筋疲力尽的加色尼军队终于爆发了内讧。暴动从争夺水源开始,进而又开始争抢财物,甚至拿起武器自相残杀起来。马苏德想要阻止他们,但也无济于事。

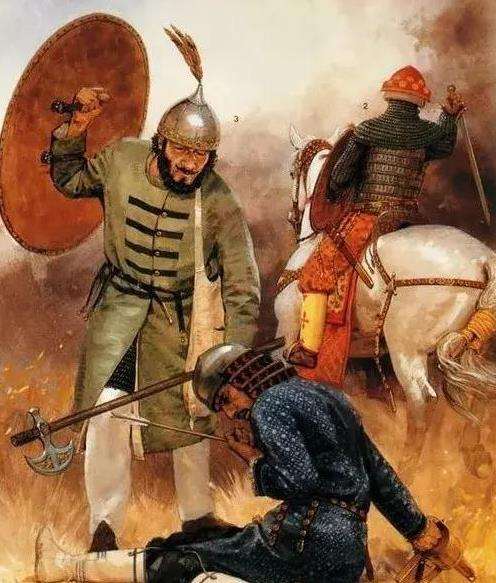

一直跟在加色尼军队身后的查格里小分队很快发现了这一情况,查格里当机立断,下令骑兵从背后对敌人发动突然袭击。加色尼军队全无防备,在做好战斗准备之前就被这些游牧民族的冲锋击垮了。战斗一直持续到夜里,加色尼士兵完全放弃抵抗,毫无反击之力。马苏德见势不妙,只好抛下自己的军队灰溜溜地逃走了。图格里勒的反击计划最终得到实现。

后果

塞尔柱帝国形成:塞尔柱人取得丹丹坎战役的胜利后,实力与威望迅速膨胀,随后在整个两河流域扩张,建立起疆域辽阔的大帝国。

结论:丹丹坎战役中,塞尔柱人大败加色尼帝国,巩固了对呼罗珊地区的控制。加色尼帝国由此走向衰败,而塞尔柱人则踏上了他们对外扩张、建立帝国的崛起之路。