隋唐宫廷乐舞可分“雅正之乐”和“四夷之乐”两大类。雅正之乐即正乐或雅乐,包括祭祀雅乐和朝会宴飨雅乐。

中国音乐文化自先秦夏代以来至隋唐,前后近三千年的历史,其主要表现形式是歌、舞、乐三位一体的古老的乐舞形式。隋唐宫廷乐舞起于西周,后者专用于王侯宫廷宴享之乐,后独立于雅乐,被专称之为“燕乐”或“宴乐”。

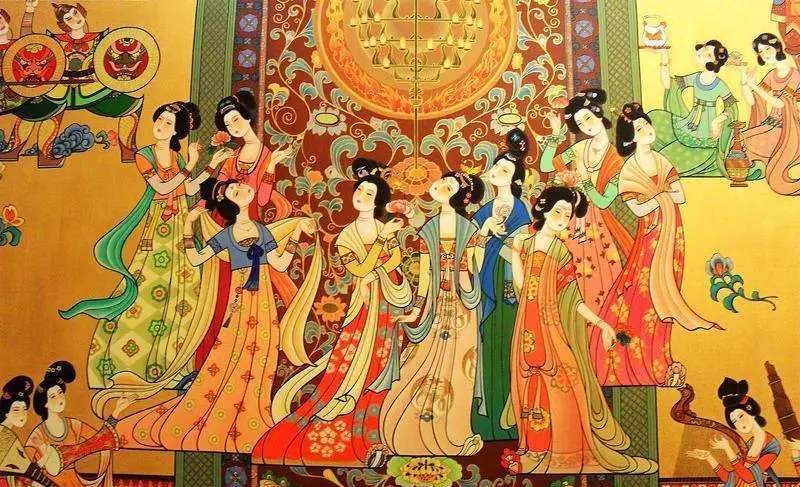

宫廷乐舞

南朝所保留的汉以来民间传统音乐,即清乐或清商乐,唐时也作为“正乐”,是因为南朝被视为皇权“正统”所在,故“九代遗声”的清商乐则被隋文帝推崇为“华夏正声”,并据之修订隋朝雅乐,隋唐宫廷便将它归为正式雅乐。“四夷之乐”即汉以来的胡乐、夷乐或少数民族及外来乐舞。雅、胡以外,即非雅乐又非胡乐的散乐百戏、汉民族的民间音乐,后被统称为俗乐。隋统一全国后,宫廷在“开皇乐议”、重修雅乐的同时,又建立了胡、俗并存的典制。唐初又进一步制定“大唐雅乐”。

雅乐

隋唐时,雅乐虽早已失去昔日的辉煌,但在统治者眼中,雅乐沟通“天、地、人”的文化属性犹存,“动天地,感鬼神,格祖考,谐邦国”(《隋书·音乐志》)的社会功能犹在,他们仍要极力提倡。隋代统治者责成乐官郑译、牛弘、祖孝孙、张文收等修订雅乐,用于郊庙、祭祀、乐仪等。从隋朝开始,雅乐的制定就有意远离民间音乐。万宝常、郑译等在“开皇乐议”中制定的历代乐舞、房中之乐、宫悬陈法、郊庙乐仪、登歌法、郊庙朝歌辞、雅乐及鼓吹乐乐器等,即为明证。

雅乐

雅乐作为一种历史文化的类型,始终依伴于宫廷音乐之中。统治者对自己主观想象出来的所谓“古乐”再给予政治上的重视,宣扬“堂上登歌,堂下乐弦,文武八佾”的演奏形式。隋初在重建雅乐典章制度方面,制定了包括皇帝宫悬乐舞制度和皇太子轩悬乐舞制度;再各包括乐队编制、登歌编制、舞制及鼓吹乐的用乐制度等。乐队编制中,对用什么乐器、用多少乐器、用什么乐调,甚至乐器的排列、装饰和乐工人数、服饰等都有严格的规定。如宫悬乐队主要是一些钟、磬、鼓等悬击乐器。其次,雅乐的歌词多为仿古的三、五、七言句诗。

编钟

隋初,“礼崩乐坏,其来自久。今太常雅乐,并用胡声”,致使乐律的使用俗雅掺杂,华夷难辨。开皇二年,隋文帝诏太常卿牛弘、国子博士何妥等宫中官僚“议正乐”。然五年后仍“沦谬既久,音律多乖,积年议不定”。此后,“又诏求知音之士,集尚书,参定音乐”,问题才有所明朗。乐官郑译从雅乐传统观念出发,“考寻乐府钟石律吕”,指出乐府所用编悬乐器音高、音阶结构、用均和调首,均与雅乐传统音律特征不符等三个主要方面的问题。

雅乐

郑译等人要求更正和恢复雅乐音律制度的同时,主张雅乐采用八十四调,遂以新制使用雅乐。隋文帝时制清庙歌十二曲,如迎神奏《元基曲》,献奠登歌奏《倾杯曲》,送神礼毕奏《行天曲》等;其后清庙又有五夏,即昭夏、皇夏、减夏、需夏、肆夏等乐。隋炀帝大业间,又新作高祖庙歌九首,以及殿庭前乐工歌曲十四首,等等。

郑译

唐立国后,雅乐沿承隋制。武德九年,太常少卿祖孝孙、协律郎窦琎等受诏定雅乐,接受了八十四调宫调理论,即“斟酌南北,考以古音,作为大堂雅乐”。并以“十二律各顺其月,悬相其宫”的原则制定《十二和》,号称“大唐雅乐”,指“豫和、顺和、永和、肃和、太和、舒和、休和、政和、承和、昭和、雍和、寿和”,合三十一曲,八十四调。改隋代文舞为《治康》、武舞为《凯安》。唐朝雅乐较之隋时的不同是它能“以俗入雅”,原是宴乐所用乐曲,经改动也为雅乐所用,包括《七德舞》、《九宫舞》、《景云歌清乐》、《一戎大定乐》、《上元乐》。

雅乐

其中《七德舞》原是武德初年唐太宗军中创作的,描写唐太宗四处征讨、建立帝国的功绩。杜佑《通典》称其声调“粗和啴发”。白居易《七德舞》诗说:“太宗意在陈王业,王业艰难示子孙。”李世民将原出自军中歌谣的《秦王破阵乐》修编为“被于乐章”,加上舞蹈,具有“发扬蹈厉”、“声韵慷慨”风格特色的自创宫廷乐舞《破阵乐》。此外,太宗还亲自参与制作了《功成庆善乐》,以宣扬自己的“文德”。同属雅乐的“武舞”和“文舞”,歌舞音乐的两种不同风格形成鲜明对比。

《秦王破阵乐》

隋唐统治者如此重振雅乐,但雅乐在宫廷音乐中的地位和人们观念中的权威却与日俱衰,直至在宫廷音乐中的主导地位完全丧失。白居易《立部伎》诗曰:“太常部伎有等级”,而雅乐却居“击鼓吹笙和杂技”的立部伎之后,“雅音替坏一至此,长令尔辈调宫徵”,地位最低。隋唐雅乐的极度衰落,反衬了宫廷燕乐的高度繁荣。