燕乐又称宴乐,是中国隋唐至宋代宫廷宴饮时供娱乐欣赏的艺术性很强的歌舞音乐。

隋唐燕乐继承了乐府音乐的成就,是汉族俗乐与外国传入的音乐相融合而成的宫廷新音乐。它在隋、唐几位嗜好音乐的皇帝的推动下,得到了很大发展。燕乐中包括多种音乐形式,如声乐、器乐、舞蹈、百戏等。其中歌舞音乐在隋唐燕乐中占有最重要的地位。多段的大型歌舞曲叫做大曲,在唐代燕乐中具有突出的艺术成就。

隋唐时期

燕乐所使用的主要乐器有笙、笛、琵琶、箜篌、筚篥、羯鼓、方响等。安史之乱以后,宫廷音乐衰退,宫廷乐工多散落民间。宋统一后,虽设教坊,沿用唐代旧曲,但宫廷内外演奏的大曲只是唐时盛况的一部分,且规模大为缩减。宋代的大曲开始向歌舞剧演变,许多乐段逐渐变为曲牌,分散于词曲、戏曲、说唱和器乐中,大曲作为独立的音乐体裁则日渐消亡。南宋以后,音乐发展的主流转到市民艺术中,宫廷的燕乐和雅乐都失去了原有的发展势头。、

起源

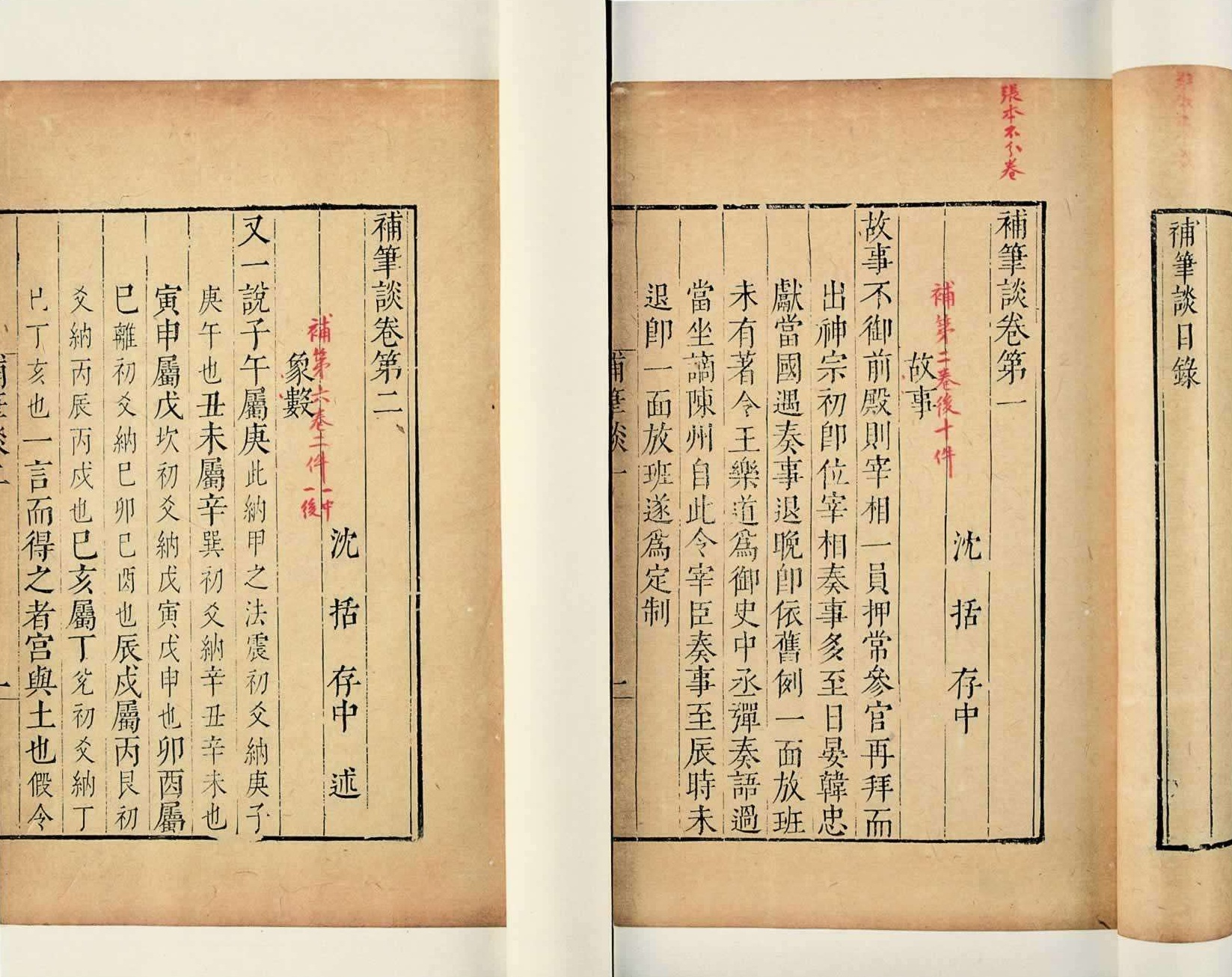

周代已有所谓“燕乐”,即“房中乐”,为后妃在宫中所用,其歌词俱在《诗经》的《周南》、《召南》中。汉代宫廷中也有“房中乐”,这些都是雅乐的一部分,性质与唐、宋燕乐不同。广义的燕乐,如宋人沈括在《梦溪笔谈》中所说:“先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部为燕乐。”是指汉族俗乐与外来(外国或外族)音乐的总称。

《梦溪笔谈》

燕乐的狭义概念则专指唐十部乐的第一部,即张文收所作的燕乐。从唐初到开元、天宝时期的百余年间,社会空前繁荣安定,形成两汉以后封建社会的最伟大的时代,文化艺术也发展到高峰。音乐艺术则以新的宫廷音乐燕乐为中心,向多方面发展。

发展

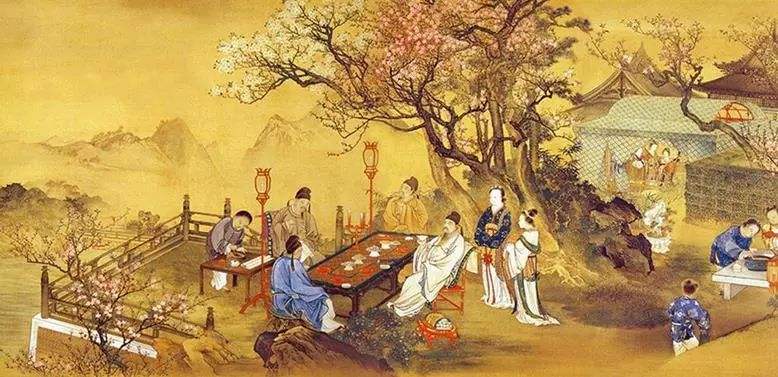

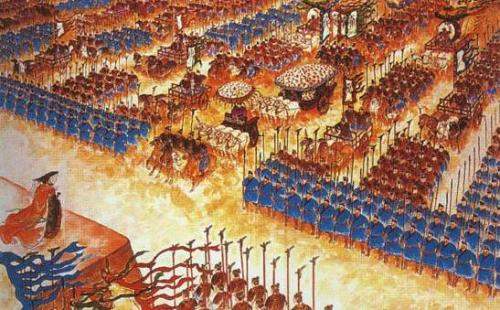

隋、唐时期几个君主成为宫廷音乐的组织者。隋炀帝好尚华丽,集中了六朝以来流散在各地的乐工,常常做极豪华的表演。唐太宗宫廷中也有大规模的音乐舞蹈表演,如用120人表演《破阵乐》,借此赞扬他的武功。唐玄宗李隆基是一个精通音乐的皇帝,他精选乐工数百人,在宫廷中亲自教练,称为“皇帝梨园弟子”。这个时期宫廷音乐规模更大,艺术水平更高,许多有名的大曲在这个时期形成。

《破阵乐》

传播

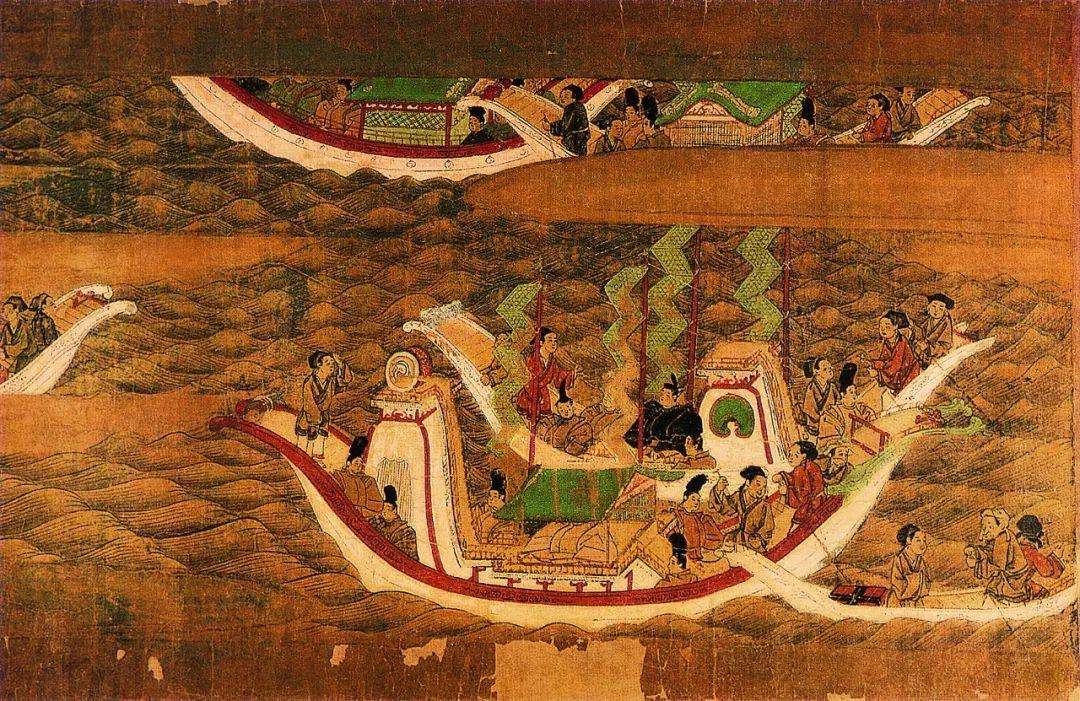

唐时燕乐曾传入日本,今日本宫内省雅乐队以及一些寺院还在演奏与唐大曲同名的古乐;朝鲜也保存有《春莺啭》(唐大曲曲名)等。不过经历了时代和生活环境的变迁,这些保存在异域的唐曲,已经很难看出和中国唐大曲还有多少相似之处。

隋唐时期

平安时代,随着中日文化的友好交往传入日本,后发展成为日该国乐之部乐的基础,又称雅乐,它是中日人民情谊源远的象征。癸亥写于长安阿房宫,西京。

二十八调

燕乐二十八调的宫调系统理论观念,一方面继承了中原汉族从相和歌、吴声、西曲到清商乐中的传统宫调观念,另一方面吸收了西域传入的,主要是龟兹乐调观念。龟兹琵琶家苏祗婆对传授龟兹乐调理论和乐谱起了重要作用。二十八调中有几个调沿用了龟兹调名,如沙、般涉、鸡识。后者经演变写作“乞食”,又分大小,简称“大食”、“小食”。至於龟兹调名的来源,尚有争论,有人认为主要受印度文化影响,有人认为传承了西亚古文明,也有人认为是汉代中原乐理术语的龟兹语意译。

燕乐

燕乐二十八调所用的调域,是由当时所奏琵琶的音位决定的。隋唐时不同来源、不同形制的琵琶,在同一宫廷演出场所并用乃至合奏、定弦自应协调。其方法是,所有琵琶主弦的空弦音高统一,成为燕乐调的音律体系的中心音。从中心音出发,依上五下四度方向辗转相生可达6次,依上四下五度方向辗转相生可达5次,所得音律虽已覆盖12律,但限於琵琶演奏技术的可能性,并非每律都能立一均,实际所用的调域只达到七均。