鼓吹

鼓吹,指一般的仪仗乐队;提倡鼓动;赞扬、宣传。汉代列於殿庭的乐队,宴群臣及君上餐食时所用。大驾出游,有黄门前後部鼓吹,则用於仪仗之间;又赏赐有功之臣时,如班超拜长史,假鼓吹麾幢,即是臣下受特赐之例。

鼓吹乐是古代的一种器乐合奏曲。亦即《乐府诗集》中的鼓吹曲。用鼓、钲、箫、笳等乐器合奏。源于我国古代民族北狄 。汉初边军用之,以壮声威,后渐用于朝廷。

散乐

散乐即中国的百戏和杂戏,它是由周代的民间乐舞发展而成的曲艺、杂耍和音乐结合成的一种节目。散乐是隋唐时期重要的艺术表演形式之一,据史书记载,在南北朝以后,散乐与百戏为同义词。包括杂技、武术、幻术、滑稽表演、歌舞戏、参军戏等形式在内的乐舞杂技表演的总称。它较大程度上概括了民间表演艺术的所有形式。

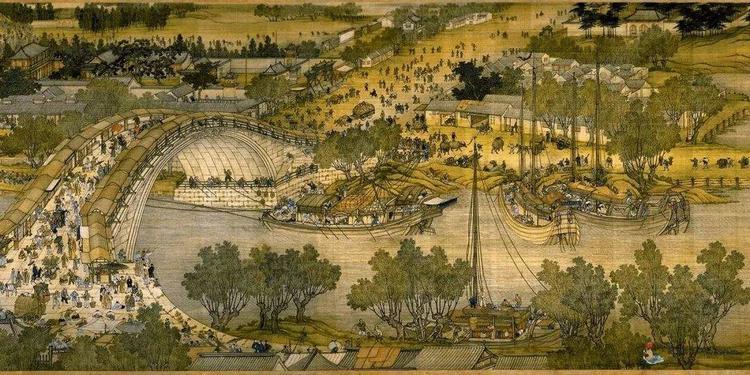

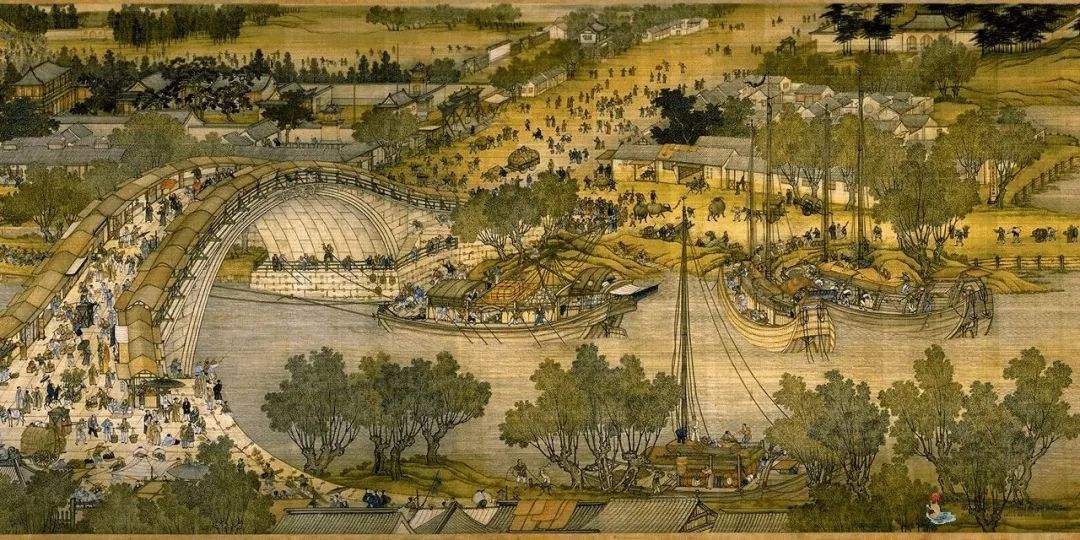

辽宋金时期皆有散乐。散乐即百戏,它包含着各种民间音乐的新因素。宋代散乐有“杂手艺”、“歌舞”、“杂剧”之称。宋灌圃耐得翁《都城纪胜》载:“散乐传学,教坊十三部”,内容更为繁多,系指筚篥、大鼓、杖鼓、筝、琵琶、方响、拍板、笙、笛、舞旋、杂剧、参军、歌板诸项目。散乐中的歌舞表演图象多有发现。

隋代散乐规模之宏大,形式之多样,技艺只高超,达到了空前的水平。唐代散乐有了新的发展,如傀儡戏、军中拔河、戴竿、险竿、绳伎、杂耍、弄猴等。散乐与伎乐、舞乐相继从大陆传来。舞乐属于贵族,散乐则是庶民艺能,很早就与我国固有的民俗演艺结合,成为孕育后代能乐、能狂言、木偶净琉璃、歌舞伎的母胎,因此在艺能史上具有重要意义。

散乐百戏

散乐百戏是中国古代由传统民间音乐、技艺发展而成的多种艺术和娱乐表演品种的泛称。大体包括歌舞、器乐、角抵、武术、杂技、魔术以及杂剧等,范围因时而略异;表演场所,先秦以宫廷为中心,南北朝时开始扩展到寺庙,宋代进一步扩展到城市瓦肆。散乐百戏源远流长,先秦时已奠基,以后绵延不断,正史、诗赋、笔记等记载甚多。

汉、北魏、隋、唐、宋各代尤盛,元、明、清时期,由于成熟的戏曲吸收了很多散乐百戏技艺,同时这些技艺独立发展时又有了各种专称,因此以散乐百戏泛称记载的资料相对减少。隋唐时期,散乐百戏的范围继续扩大,包括了出现不久的新品种歌舞戏,与龟兹乐、河西胡乐等盛行于世。

散乐起源于周代,原指民间乐舞。《周礼》“春官宗伯第三”说:“旄人掌教舞散乐,舞夷乐。”郑玄注曰:“散乐,野人为乐之善者,若今黄门倡矣,自有舞。夷乐,四夷之乐,亦皆有声歌及舞。”《周礼》的“旄人掌教舞散乐”指的是乐种;郑玄的“散乐,野人为乐之善者”,其“散乐”是指乐人的身份。这里涉及两个问题:一是周代“散乐”的具体指涉,二是郑玄以东汉黄门倡去注解周代散乐,是否合适。

“百戏”为杂乐杂技的总称。它起于秦代。在汉代,它与“散乐”成了同义词。杜佑《通典》在引述汉代蔡质《汉仪》关于“舍利兽从西方来”的记述之后说:“如是杂变,总名百戏。”徐坚等《初学记》引梁元帝《纂要》说:“古艳曲有北里、靡靡、激楚结风、阳阿之曲。又有百戏,起于秦汉。”郭茂倩《乐府诗集》说:“秦汉已来,又有杂伎,其变非一,名为百戏,亦总谓之散乐。自是历代相承有之。”这些都是唐、宋人的推断,他们用“百戏”去指称散乐。