一览怀旧说唱音乐。

说唱也叫曲艺,是一种糅合文学、音乐、表演于一体,用以讲唱历史、传说、故事的艺术形式。我国有说唱曲种341个。说唱的故事脚本(民间称为“话本“)是我国民间的口头文学长期发展的产物。

中国的说唱音乐,最早可追溯到战国时期《荀子·成相篇》,“相乃乐器,所谓舂牍”杵臼是古代用于谷物脱粒的工具,起源于皇帝时期。先秦劳动人民在繁重、枯燥、单调的舂捣过程中,为了提高劳动热情,创造了一种伴随着舂杵捣谷的声音和节拍说唱的形式,称之为“相”,即现在的杵歌。

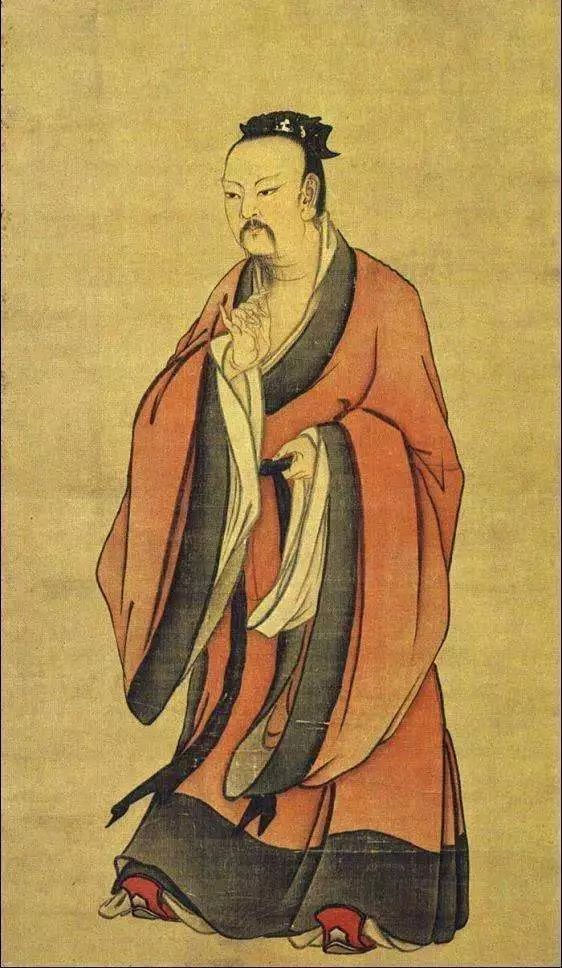

荀子

杵歌“相”是先秦时期民间非常流行的一种演唱形式。在《荀子·成相篇》中,思想家荀况运用“相”这种演唱形式说古论今,宣传自己的政治见解,揭露统治者的愚蠢,要求推行开明政治。荀子的《成相篇》是一个相当长的说唱本子,分成三个大的段落,包含着同一节奏的五十六次重复。

从唱词节奏、句式特征及史料记载不难看出,以“相”的音调特点写成的《成相篇》具有鲜明的说唱音乐特征。清人卢文《荀子集解》指出“审此篇音节,即后世弹词之祖”,因而,《成相篇》被认为是我国最早的说唱音乐的唱词,被曲艺界推崇为后世弹词说唱之祖。

此外,许多先秦两汉的诗词如汉乐府诗《陌上道情桑》、《孔雀东南飞》等,也与说唱音乐有着密切联系。在《墨子》及刘向《列女传》中,也有对说唱表演形式的记述。

但说唱音乐真正有史可查、有实据可考的形成期乃是唐代。唐朝初期的政治比较清明,政府着力于发展生产、休养生息,以弥隋乱之祸。稳定的社会环境加上人们的生活日益富足。人们对精神文化生活的需要也相应的日益提高。

此时佛教在中国的流传大大地迎合了人们的精神需要。因此唐代宗教活动繁多,佛经、佛理在民间广为传播。僧侣们为了使艰深难懂的佛经、佛理能被广大普通市民所理解和接受,创作出一种新的表演艺术形式———啭变,即说唱“变文”。

“变文”内容大多用市井俗语讲述佛经故事,采用散、韵结合的文体,韵文多以七字句为主,用韵较宽,平仄对仗要求不严,演出时作“唱”词;散文则为市井白话,演出时作“说”词。中唐之后,变文内容转向世俗故事。现存的有《伍子胥变文》、《王昭君变文》等。现在音乐界普遍认为,变文是说唱音乐产生的标志。

为了能将曲折复杂的故事情节传述清楚,说唱音乐以叙述性曲调为主。它主要采用半说半唱、似说似唱、唱中有说、说中有唱的曲调讲唱故事。

同时,它的许多曲调又兼具叙事和抒情的弹性功能:速度较慢、曲调装饰较多时,适于表现抒情的、委婉的性格或悲哀的情绪;速度中等、曲调简洁时,适于表现平静的心情和客观叙述故事的发展。这个特点,说唱音乐的叙述性与抒情性的转换中既方便又协调。

新世纪的说唱音乐,已经被大多数的年轻朋友们所接受,并且开始自己创作说唱歌词。一张经典的说唱专辑给人一种有凝聚性,有深度和与众不同的风格,而且要有出色的歌词和动听的音乐品质。说唱音乐已经被各大音乐盛典或颁奖典礼设立成为了一个奖项,努力使这类边缘音乐逐渐回归大众。