汉代律学家京房因见古代三分损益十二律最后一律仲吕依原法回不到黄钟,京房又继续损益生至六十律,不仅使第五十三律色育接近黄钟,而且基本上实现了“周而复始”的旋宫转调理论。

我国汉代的律学成就承前启后,它既继承了先秦律学中的精髓,又开始逐步探索新律。如西汉律学家京房率先发现三分损益十二律后无法实现黄钟还原这一问题,并新作六十律。然后世学者对其律学目的、律学观念等问题颇有争议。

京房

早在先秦时期,中国人对乐律及其所依托的思想观念便独有一番见解。公元前7世纪时《管子地员篇》一书提出了音律计算方法三分损益法,几百年后的《吕氏春秋音律篇》则在三分损益的基础上将音律增加到十二律,并试图达到“五声、六律、十二管还相为宫”的理想。

而后直到西汉,才由律学家京房(前77前37年)发现三分损益法在生律十一次后(即到第十二律后)不能回到出发的原律(黄钟律)上,从而给这一理想的实现造成很大障碍,因此京房按照《管子》提出的三分损益法,将十二律推演到了六十律。

京房六十律

然而其推演过程中得到的第54律(色育律)仅在音分值上与黄钟律相差3.615音分,相比第六十律(南事律)更接近原初律。在这样的情况下,京房依然决定推算至第六十律并采用六十律制,这在一定程度上导致学术界在提及京房律学时往往争议颇多,尤其在京房律学的创立目的、背后的律学原理,以及京房对乐律问题的认知观念等问题上更是众说纷纭。

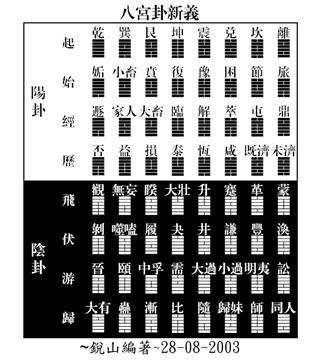

主要看法为附会八卦、援易说。这一说法因较早地被权威著作如《中国音乐史纲》及工具书《辞海》所肯定,因此多被后学(如王子初、黄黎星、傅荣贤等学者)所认可,如武汉大学易学专家黄黎星教授提出的六十律实为易学附属的观点即是如此。他认为:对京房的“定位”,从古代音律学史角度上,固可称他是有影响的音律学家,然而,我们还应该认识到:毕竟,京房是一位“知音声”而且创立了律历的《易》学家,并不是专为解决问题而借用《易》学像数模式来讨论音律的学者,“六十律”学说只是京房《易》学在音律学中的延伸部分。这是我们评价京房援《易》立律学说时不能忽视、偏移的基本出发点。

由此我们可以看出,黄教授对六十律的定位是从京房作为一名易学家的身份出发的。由于这一身份的定位,京房的学术成果也有了相应的结论,即一位易学家对其易学成果的填充。

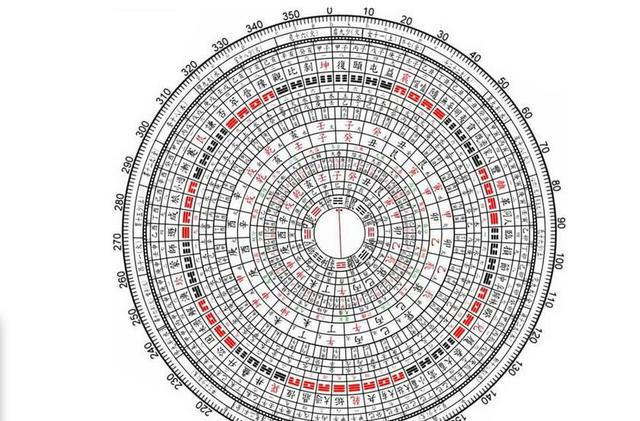

京房卦气直日图

此外,还有律学说。持这一观点的学者多为音乐学家,如陈应时、缪天瑞、陈其射等教授。其中最先提出这一观点的是上海音乐学院的律学专家陈应时教授。他于20世纪80年代撰写《为“京房六十律”申辩》一文,率先挑战权威著作,为当时已被视为“定论”的援易六十律做出申辩。他认为六十律并非易学附属,而是为律学所生。

陈教授指出:(京房)要在六十律之内达到像“自冬至始,及冬至而复”那样的“还相为宫”。这里的“宫”,不是黄钟一个音,而是他(京房)前所列举自黄钟至蕤宾七声那样组成的一个“均”。色育距黄钟很紧接了(按京房的说法为相差“一日”),但光有第五十四律色育一个音,还成不了“均”,所以必须再生六律,才能构成和黄钟均七律各相距“一日”的色育均。