知识点 | 四川清音

四川清音原名“唱小曲”、“唱小调”。因演唱时多用月琴或琵琶伴奏,又叫“唱月琴”“唱琵琶”。是流行于重庆、四川的曲艺音乐品种之一。

四川清音,来源于明清时期的俗曲及四川民歌,包含了山西、陕西、甘肃、河南、河北、浙江等地区的传统民间小调曲目。主要流传于四川宜宾、泸州、成都和重庆一带的城市及中小乡镇的商业地区。四川清音用四川方言演唱,曲调丰富,唱腔优美,有八个大调、一百余支小调,唱段两百多支。

四川清音的伴奏乐器为琵琶、竹鼓、檀板等。早期表演时由女演员一人坐着独唱,右手击竹鼓,左手击檀板,自击自唱。代表作品有《昭君出塞》、《尼姑下山》等。

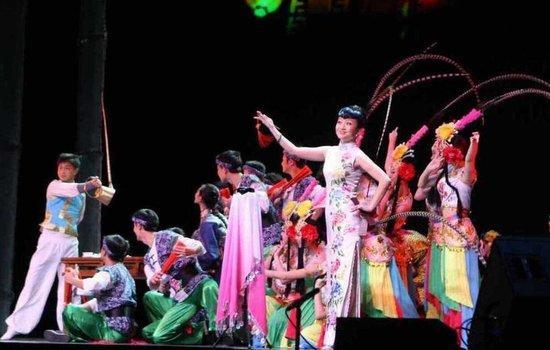

四川清音《竹颂》

四川清音最初多由女演员一人在茶馆书场表演,左手执檀板,右手执竹签敲竹鼓(取直径约10-12厘米,长约8-10厘米的带节楠竹,以竹节凸状隔膜为鼓面,四川清音的特制乐器)以控制节奏,指挥乐队伴奏,有琵琶、二胡等少量乐器伴奏。

新中国成立前多为一人或二三人坐唱,并有专人在台下散“折子”(能折叠的小册子,上书曲目名供人点唱用)。新中国成立后为适应剧场大舞台的需要,改坐唱为站唱,并由一人独唱发展为两人对唱及多人合唱。1958年宜宾“曲改会”艺人王纯熙演唱四川清音《歌唱英雄黄继光》(钟成修词,喻祖荣、韩绍武改编编曲),首开男性演唱清音。

唱腔结构

四川清音的唱腔结构有单曲体、联曲体和板腔体。

- 单曲体结构。采用艺人称之为“小调”的曲牌。这些曲牌大都来自民歌,结构一般是用一个曲调反复演唱多段唱词,唱词内容常为抒情写景或叙述小段故事,有的小调曲牌也可插在联曲体唱段中使用。在四川清音中能够作为单曲体结构运用的曲牌有近百首,如“鲜花调”“长城调”“剪剪花”“小桃红”等。

- 联曲体结构。在四川清音唱腔中有“月调”“背工调”“寄生调”三个艺人称之为“大调”的曲调(大调共有八个,除这三个以外,还有“勾调”“马头调”“荡调”“滩簧调”“反西皮调”五个大调,但能构成联曲体的只有前面三个)可以构成联曲体结构的唱腔。它们常被分为“曲头”“曲尾”,中间插上若干牌子。

- 板腔体结构。这类唱腔在曲牌类说唱音乐中是较特殊的形式。在四川清音中这种结构的唱腔数量也很少,一般是从戏曲中吸收的原来就具有板腔因素的唱腔发展而来的。

四川清音名家

唱腔特征

四川清音有三种典型的衬腔:

- 一是“哈哈腔”:无论大调还是小调,“哈哈腔”对清音唱段的喜、怒、哀、乐无不起着烘托渲染的作用。“哈哈腔”有“长哈哈”和“短哈哈”,演唱时由喉头的“大舌头”和“小舌头”相互撞击而产生。

- 二是“弹舌音”:就是弹动舌尖发出“嘚儿”的声音,有“长嘚儿”和“短嘚儿”之分.在唱段需要的地方选择“长嘚儿”和“短嘚儿”,往往都能对唱段起到很好的渲染、烘托、美化的作用,让唱段产生很好的效果。

- 三是唱腔的垫字和垫词。如“哎呵”“哟呵”“嗨哟”等。如小调曲目《青冈叶》的衬腔。根据唱腔内容,衬腔的垫字和垫词的内容也不尽相同。

曲调特点

四川清音有两百多支曲牌,有“大调”“小调”之分。

- 大调分为八大调。即“勾调”“马头调”“寄生调”“荡调”“背工调”“越调”“西皮调”“滩簧调”。调是一种“联曲体”的音乐结构,长于表现故事情节较强的戏曲曲目。大调曲目,根据唱段需要,可以一个人唱,也可以两个人唱。也可以不着戏装清唱,类似于清唱剧。还可以多人演唱(两人以上)。

- 小调曲牌分为两类。一种是可以单独演唱的曲牌,如“鲜花调”“一匹绸”“掐菜薹”“瓜子仁”等,这类曲牌轻快活泼,短小精干,节奏鲜明。例如《布谷鸟儿咕咕叫》、《六月六》、《幺店子》、《小放风筝》、《摘海棠》等曲目。另一种是不能单独演唱的曲牌,如“夺子”、“半夺子”、“平板”等。这类曲牌只能夹在大调的曲头和曲尾之间,连串几个或十几个不同的小调曲牌。类似于戏曲音乐中的曲牌使用。还有的小调是由几个小调曲牌组成的。小调有的只有一段曲调(四句旋律或上下句旋律),但它可以反复演唱,通过几段唱词甚至十几段来表达一个故事,这一类小调大都是民歌体。

阅读数 2.4万