“聂耳如果没有走得那么早,他一定是中国的贝多芬。我改名‘践耳’,就是一心想继续走他没走完的路。” ——朱践耳

“聂耳如果没有走得那么早,他一定是中国的贝多芬。我改名‘践耳’,就是一心想继续走他没走完的路。”——朱践耳

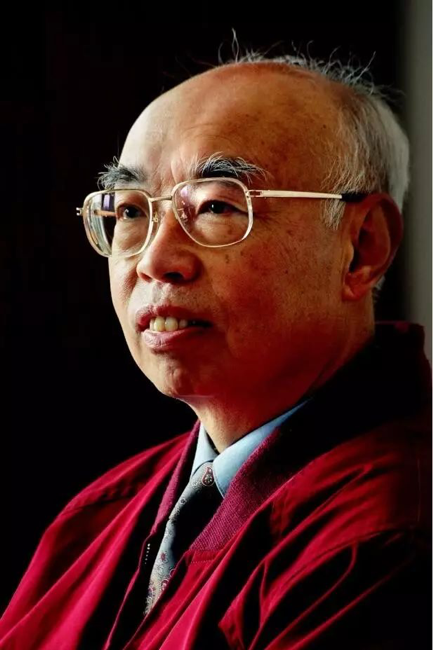

朱践耳(1922.10.18—2017.8.15),本名朱荣实,作曲家,音乐家。

原籍安徽泾县,生于天津,在上海长大,中学时代曾自学钢琴、作曲。少年时学习音乐。1945年加入新四军苏中军区前线剧团。1947年担任华东军区文工团乐队队长兼指挥。建国后在上海、北京等电影制片厂任作曲。1949年起担任过上影、北影、新影、上海歌剧院、上海交响乐团等处专职作曲。1955年赴苏联入莫斯科柴科夫斯基音乐学院学习作曲。1960年毕业回国,在上海实验歌剧院任作曲。1975年调入上海交响乐团从事作曲。1985年被选为中国音乐家协会第四届常务理事。

朱践耳

朱践耳的主要作品有:管弦乐《节日序曲》、民乐合奏曲《翻身的日子》、弦乐四重奏两部、双簧管与钢琴《春天的歌》、钢琴曲《云南民歌五首》、无伴奏合唱套曲《绿油油的水乡》、独唱曲《远航》和《清晰的记忆》,以及影片《烈火中永生》的配乐等。歌曲《打得好》、《唱支山歌给党听》、《接过雷锋的枪》、《清晰的记忆》等,民乐合奏《翻身的日子》,钢琴曲《序曲第一号“告诉你”》、《序曲第二号“流水”》等,交响合唱《英雄的诗篇》,交响幻想曲《纪念为真理而献身的勇士》,交响组曲《黔岭素描》,管弦乐音诗《纳西一奇》、第一至第十交响曲 等。这些作品在海内外被演奏并屡获大奖,1990年朱践耳被列入英国剑桥传记中心的《世界音乐名人录》,2001年荣获首届中国音乐金钟奖“终身荣誉勋章”。

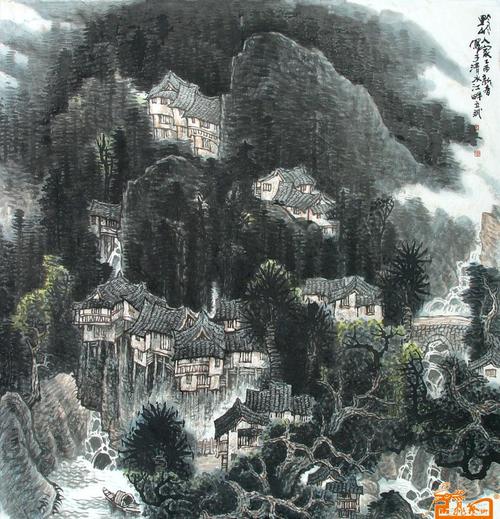

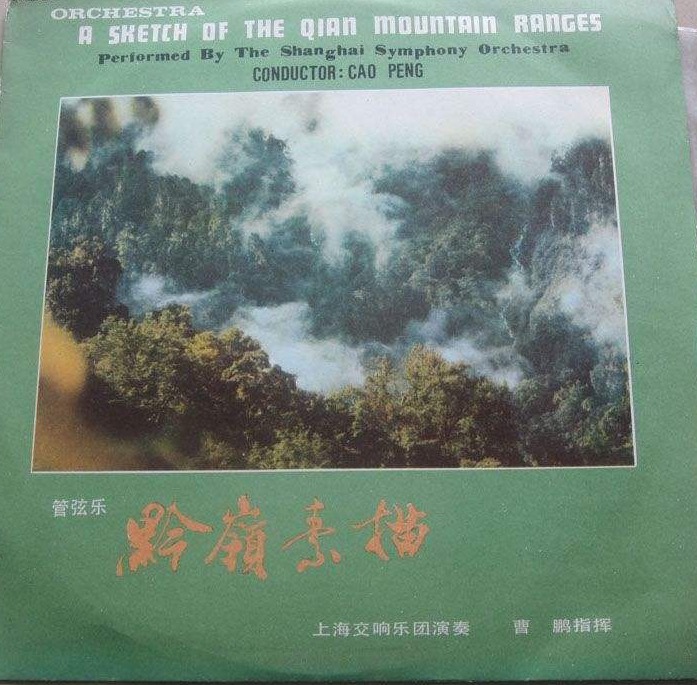

《黔岭素描》创作于上世纪80年代,六十岁的朱践耳前往贵州黔东南苗族侗族自治州的山区生活采风,聆听苗族、侗族原生态民间音乐。在一年的时间内,他把自己深深地植根于民族音乐的土壤之中,以细致工整的笔触、苍劲深切的情思,以交响乐为画具,描绘了贵州苗族侗族人民丰富多彩的生活风貌,结合现代作曲技法创作了交响音画——黔岭素描。

黔岭

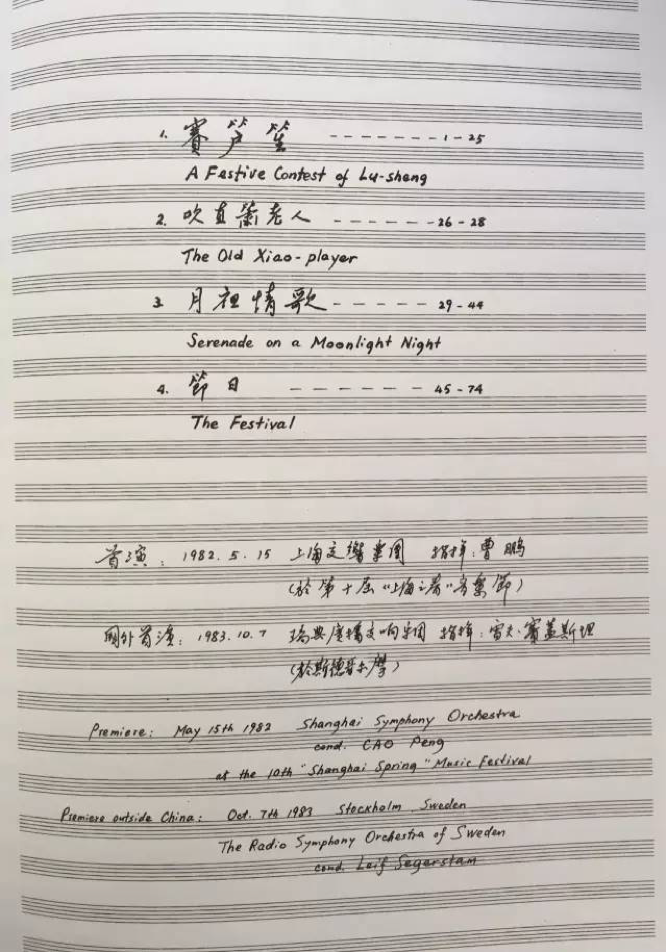

《黔岭素描》全曲共分为“赛芦笙”、“吹直箫的老人”、“月夜情歌”、“节日”四个乐章,以宏大而细腻的乐思勾勒出一幅苗侗风情画卷。

作品赏析

第一乐章的创作受侗族民间赛芦笙时几个芦笙队在不同调性上重叠演奏的热烈场景的启发,以木管、铜管和弦乐 3个乐器组分别代表不同芦笙队,同时演奏不同调性和模仿各种芦笙音色的音乐,气势粗犷宏大,极富民族特色和生活气息。

第二乐章由小提琴、中提琴以颤音弱奏反向级进不协和和弦,以长笛和低音单簧管模仿直箫音色,表现出民间老艺人飘逸若仙、怡然自得的吹箫情景。

第三乐章以双簧管恬美如歌的主题和大提琴热情洋溢的对比性音乐,描绘青年男女倾心相爱、互诉衷肠的景象。

第四乐章展现人们由远而近、逐渐聚集而欢歌狂舞的热烈场面。乐曲将绚丽多姿的民俗内容、丰富多彩的民间音乐素材与各种现代音乐创作技法巧妙结合,是中国当代管弦乐作品中以传统的、现代的创作技法与中国民族风格相结合的成功之作。

《黔岭素描》于1982年5月第十届“上海之春”音乐节首演,这一独特创作被赞誉是用音乐的刻刀所刻画成的一组“单色木刻”,朱践耳在后台被一位少数民族听众拉住:“我们民族的生活就是这样的”。