前因:卡斯蒂利亚王位战争;后果:阿兰布拉诏书颁布。

文/全历史 范范之辈

前因

卡斯蒂利亚王位战争:1474年,伊莎贝拉一世在丈夫斐迪南二世支持下,打败了葡萄牙国王阿方索五世支持的王储乔安娜公主,成功登上卡斯蒂利亚的王位。这才有了后来完成收复失地运动的最后一战。

1492年1月2日,西班牙的天主教国王夫妇伊莎贝拉一世和斐迪南二世历时七年时间,终于攻破了伊比利亚半岛上最后一个穆斯林王国——格拉纳达。

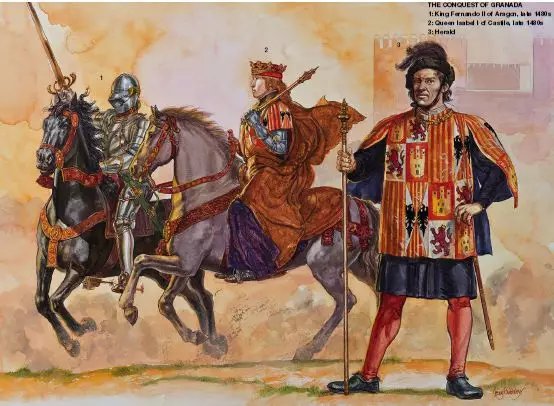

这天,格拉纳达国王的儿子阿卜杜勒亲自向西班牙国王斐迪南二世献上了城门钥匙。于是,斐迪南国王和伊莎贝拉王后在长矛和十字架的簇拥下踏进了格拉纳达城。

格拉纳达城正式向斐迪南二世和伊莎贝拉一世投降

至此,西班牙王国近八个世纪驱逐阿拉伯人的收复失地运动,终于告一段落。西班牙从此作为一个完整的基督教王国,基本完成了统一大业,西班牙从此置身于欧洲强国之林。

15世纪伊比利亚半岛格局

那么,这一场关键的终点——格拉纳达之战具体的经过是怎样的呢?

其实,这场战争最初,是从战败方格拉纳达的主动出击开始的。几年前,格拉纳达的末代国王哈桑突袭了西班牙南部边境一个重镇——萨阿拉要塞。因为哈桑登基之时,格拉纳达王国一直依靠向基督教王国纳贡,才得以苟延残喘地存活下来。

这时,哈桑得知阿拉贡的斐迪南二世与卡斯蒂利亚的伊莎贝拉一世联姻,组成了一个完整的基督教王国——西班牙王国。

伊莎贝拉女王与他的丈夫 费迪南二世

哈桑意识到,素来只遵奉天主教的女王伊莎贝拉,必然将最后的穆斯林王国格拉纳达作为下一个目标。于是,哈桑预感到王国危在旦夕,决定先发制人,突袭萨阿拉要塞,最起码保证战火不会最先烧到本国境内。

穆斯林突袭的消息传来,让斐迪南二世大发雷霆。他立即派出了自己的得力干将加蒂斯侯爵,率领七千名骑兵直奔格拉纳达王国的腹地阿尔哈马城。

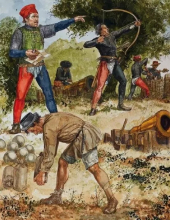

趁着夜幕时分,三百名西班牙精兵悄无声息地登上了阿尔哈马城墙。等到西班牙人占领了塔楼之后,穆斯林士兵这才反应过来。一时间,成堆的穆斯林被西班牙的弓箭手放倒,只留下垂死前的哀嚎。

格拉纳达骑兵VS西班牙步兵

一生多谋的斐迪南二世料想到,格拉纳达国王哈桑一定会拼尽全力围攻西班牙加蒂斯侯爵的先头部队,决定立即亲自发兵支援。可哈桑的军队具有地理优势,没等斐迪南二世的援军到来,哈桑已经站在阿尔哈马城下。

哈桑并没有立刻强攻,而是采取饥饿围困的战术。结果,没等饿死城里的加蒂斯侯爵,斐迪南的大军已经赶来解围了。

斐迪南二世

哈桑恐怕腹背受敌,只得弃城而逃。可以说,阿尔马哈城的争夺战,标志着格拉纳达王国和西班牙王国的局部冲突演变成了全面战争。斐迪南二世决定一鼓作气,将接下来的远征作为彻底光复半岛的契机。

于是,斐迪南二世改变了以往攻取城池的占领,因为格拉纳达王国处于多山的安达卢西亚地区。如果改为抢掠他们的平原富饶地区,就可以直接切断穆斯林的物资基础。

一万多名西班牙骑士仅仅用了十天时间,就穿越了富庶的科因、卡塔马、阿尔梅希雅等地,瞬间将这里变成了不毛之地。

最能表现斐迪南二世收复失地决心的,就是他率兵亲征,围攻战略要地马拉加城。这里凭借港口可以和非洲保持直接的贸易往来,对于整个格拉纳达王国来说是关系经济命脉的地方,也是整场格拉纳达战役的关键转折点。

斐迪南二世并没有采用直接攻打马拉加的作战方案,因为马拉加城的防卫措施非常坚固,号称“热那亚堡垒”,而是先清扫它的外围,为攻城铺垫好炮轰的通道和补给的基地。

残存至当代的马拉加城堡遗址

果然,马拉加城墙的攻破工作异常艰难,港口外阿拉贡人的桨帆船战舰被接连打沉,西班牙士兵的地道被敌人灌入了大量粪便和垃圾,这让西班牙人吃尽了苦头。

阿拉贡人的桨帆船战舰

可整整三个多月的围困,马拉加城内已经是弹尽粮绝,许多人被饿死。最终守军无奈之下只得开城投降。

斐迪南二世的统一之路只剩下夺取首都格拉纳达了,可最终打开城门的,竟然是格拉纳达的人。格拉纳达的老国王哈桑病故之后,他的儿子阿卜杜勒为了与叔叔争夺王位,不惜向强悍的西班牙人借兵,夺取格拉纳达城。结果,气得叔叔投降了斐迪南二世。

机关算尽的格拉纳达末代国王

阿卜杜勒夺权成功后,又反悔与斐迪南二世的约定了,拒绝交出格拉纳达城。于是,战争继续进行。虽然一直躲在城内阿卜杜勒也发动过几次进攻,提高了自己在国人眼中的威望,但长期的围困,让饥饿击垮了格拉纳达人。

发起围攻战的西班牙军队

格拉纳达城被围困两个月后,阿卜杜勒还是乖乖地交出了城门钥匙。斐迪南二世谋划多年的收复失地运动终于完成。

后果

阿兰布拉诏书颁布:最后一个穆斯林王国被灭亡之后,伊莎贝拉一世与斐迪南二世为了建立一个统一的基督教国家,于同年3月颁布了一份阿兰布拉诏书,下令驱逐西班牙境内的犹太人等异教徒,开始了君主专制统治。

结论:格拉纳达战役是西班牙历时八个多世纪以来收复失地运动的终点,至此一个完整的西班牙王国开始置身欧洲强国之林。