余间绕梁,三日不绝

春秋战国时期随着冶铁技术的发展,产品增多,分工逐渐细致,商品的交换得到了发展。战国时期,人们掌握了铁工具,生产效率提高,手工业更加发展起来。

商品的流转更加扩大各国都城和某些交通要道上的城市的发展,如齐国的林淄,赵国的邯郸,秦国的咸阳等都是当时很有名的城市。大城市的商业,各国之间的战争和人民的超国界活动,对文化交流起了一定的促进作用。随着经济的发展,民间音乐文化呈现了前所未有的繁荣景象。

在当时的背景下,民间音乐得到很大的发展,能够记录下来还多亏了当时的采风制度。它是统治者为自己的利益规定,其目的通过收集民歌来观察人民的反映和对统治者的情绪,同时利用民歌来作为统治的工具。

例如,我国最早的诗歌总集《诗经》。通过《诗经》我们就对那是的音乐文化有了很大的了解。它分为“风”、“雅”、“颂”三部分。其中前两个部分是《诗经》里面的精华,其中大部分都民歌相当全面的反映了当时的社会面貌。也说明了音乐在哪时候已经强烈的融入人们生活的方方面面。

就像《七月》是有关于劳动生活;《伐檀》和《硕鼠》揭示了阶级压迫与阶级觉醒;《南山》和《株林》批露了统治者的荒淫无耻;表现出人们的乐观主义精神的是《十亩之间》;还有描绘出民间和谐、欢乐、坚贞不渝的爱情的《木瓜》,以及《出其东门》,等等。这些诗歌对于现在就是歌词。它的文化反映也是相当大的。

《列子·汤问》曾有记载: “昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食。既去而余音绕梁欐,三日不绝,左右以其人弗去。过逆旅,逆旅人辱之。韩娥因曼声哀哭,一里老幼悲愁,垂涕相对,三日不食。 遽而追之。娥还,复为曼声长歌。一里老幼喜跃抃舞,弗能自禁,忘向之悲也。乃厚赂发之。故雍门之人,至今善歌哭,放娥之遗声。”

韩娥在齐国街头优美动人的演唱所带来的如此巨大轰动效应, 又拥有如此众多的“粉丝”足可以令其名声大震、财源滚滚,并可成为春秋战国著名的歌唱家而身家显赫。然而事实并非如此,民间乃至宫廷内的艺人们在当时的地位却是非常低的,常常被用作政治外 交的手段以及贿赂政客的工具。

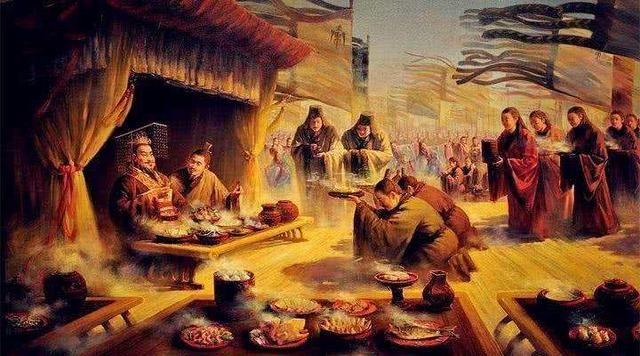

如《燕子丹》中所记载的一则故事: 燕太子丹在华阳之台为荆轲置酒以图报仇之事,酒酣之际,太子丹 则唤出美人为荆轲弹琴。荆轲而则大赞道:“美人好手!”于是,太子丹为了进一步拉拢荆轲遂将该琴女献给荆轲。而荆轲则以“我只喜欢她一双手”婉言相拒。

这不仅仅表现了荆轲的傲骨豪情,同时也说明了当时音乐艺人的低下地位,并以他们作为一种商品被 统治阶级作为工具用以交换,达到其政治目的。对于韩娥来讲,虽然拥有娇美的容貌和天籁般的歌声, 也没有因其在音乐上的才华而变得富有,也同样沦落到无饭可吃的地步,并被旅店的店主羞辱。

另外,春秋战国时期的许多小国对民间音乐的重视程度也不够,导致韩娥到了齐国之后再度遇困, 在雍门街头卖唱,才换回了一顿三餐及“余间绕梁,三日不绝”之美赞。同时,这也说明了当时齐国对音乐的喜爱与重视程度,从而进一步反映出了齐国音乐的繁盛。

孔子的音乐思想出发点侧重于音乐的社会功能,而孟子则在前人重视音乐的社会功能的基础之上,又提出了 “乐教别于说教,仁声胜于仁言”的观点,他认为可以通过音乐艺术的特殊手段来直接作用于人的情感之中。

孟子又从人类的感官,对音乐美感的普遍性与共同性上进一步提出了 “与民同乐”、“与众同乐”的音乐审美观点。正是孔子、孟子等人的音乐思想促进了春秋战国时期的民间音乐发展。

而韩娥则恰恰在此时以她美妙而动人的歌声,从人类的感官上制造出了 “余音绕梁,三日不绝”听觉上的震撼。真是不得不感叹古人的智慧啊!也说明音乐文化是不分时间与空间的。什么时候它都可以走进人们的心灵。