“相和,汉旧歌也。丝竹更相和,执节者歌。”

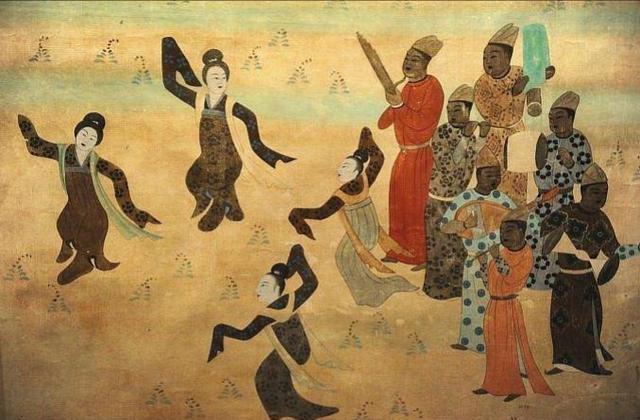

相和歌是汉代时期在“街陌谣讴”的基础上继承先秦秦声、赵声、齐声、郑声、楚声等传统声调而形成的。它的出现极具汉族代表性,是传统舞蹈之一。主要在官宦巨贾宴饮、娱乐等场合演奏,也用于宫廷的元旦朝会与宴饮、祀神乃至传统民俗活动等场合。

“相和歌”之名最早记载见于《晋书‧乐志》:“相和,汉旧歌也。丝竹更相和,执节者歌。”其特点是歌者自击节鼓,与伴奏的管弦乐器相应和,并由此而得名。相和歌所用的宫调,主要有瑟调、清调、平调3种,也叫相和三调。与后世所谓“清商三调”相同,简称“三调”。

相和歌在发展过程中逐步与舞蹈相结合,成为一种有器乐、歌唱与舞蹈相配合的大型演出形式,被称为 大曲,或称相和大曲 ,它是最能反映当时艺术的水平。后来它又脱离歌舞,成为纯器乐合奏曲,称作但曲。

大曲或但曲是相和歌的高级形式,其结构比较复杂,典型的曲式结构是由艳、曲、乱或趋三部分组成。“艳”是序曲或引子,在曲前,多为器乐演奏,有的也可歌唱,音乐可能是委婉而抒情的,故称为艳。它可以是个唱段,如《艳歌何尝行》;也可以是个器乐段,如《陌上桑》。

根据《大曲》中记载:“始,似为但曲,有音乐而不歌。艳有歌亦有不歌,惟不歌者较少。”相和大曲一开始应该是一段纯器乐曲,而“艳”是歌或不歌的乐曲。如果杨荫浏根据字义的推断正确,那么“艳”应是歌或不歌的舞曲。

从音乐形态结构判断,“艳”也应属于正曲的一部分。把“艳”作为序曲,是因为和正曲所要表达的音乐内容和思想感情的不同。实际上,“艳”不但出现在正曲前,还出现在正曲后“趋”前,说明艳对正曲既有说明引介,又有补充总结的作用。

“乱”的定义为何存在歧义?《大曲》记载:“乱,此犹北曲中之煞尾。惟此有音乐,合舞而多不歌,歌者甚少。”清晰指出,乱是可歌可不歌的舞曲,而杨荫浏则认为乱是以歌乐形式存在的,没有舞蹈。

“乱”的形态起源于商周时期的大型歌舞,例证有:其一,周代殷商后裔宋国公室祭祀祖先的乐曲《商颂》,战国时期楚国人屈原作词的楚声《招魂》,均由若干段组成的乐曲主体与结束部“乱”联成。它们与相和大曲《白头吟》“曲”“乱”的结构形式几乎完全相同。

其二是创作于西周初年的大型乐舞《武》,已由引子乐曲主体五段(五成)和“乱”(一成)三大部分组成,与相和大曲的大型曲式相比,除没有“艳”与“趋”外,其基本结构已大体具备。

由此可以看出,乱的形态结构早于艳和趋的存在,并流传已久,而趋与乱的区别仅在于“歌或不歌“,趋极有可能是从乱中分化而来的,并随着历史的发展逐渐代替了乱的使用,这也许就是史料少有记载使用乱的大曲例子的原因。

然而,杨荫浏提出从歌舞音乐角度称之为趋,从歌唱音乐角度称之为乱。但却有人持相反意见,一是有《大曲》为证,二是从商周开始,“歌舞伎乐时代”皆是乐舞先于歌唱,乐舞的发展应该比声乐更加成熟,为何到了相和大曲,乱却要摒弃乐舞,只保留歌唱?

《相和歌》

相和大曲综合性的传统音乐形式,在传统音乐发展史中占据至关重要的地位,对后世宫廷和民间大型歌舞音乐的产生和发展有着极大的推动作用和深远的影响力。

因此,相和大曲的每一组成部分都具有不可估量的研究价值,而其基本形态结构一直是相关学术领域研究探讨的热点,不少学术界的前辈对其奉献丰硕研究成果的同时,也留下了值得反复探索论证的疑点和进一步研究的问题。