“文不按古,匠心独妙。”

“鼓吹”的兴起在汉初,也叫“短箫铙歌”。其中在马上演奏的,称为“横吹”或“骑吹”;作为皇帝仪仗的,叫做“皇门豉吹”。“鼓吹”所用的乐器,主要是打击乐器和吹奏乐器,其中有鼓、铙、笳、角、排箫等。

“笳”和“角”最早都是游牧的少数民族乐器。“笳”在最初可能是用芦叶卷起来吹的,后来把芦苇制成哨子装在没有孔的管子上吹也叫“笳”。最初的“角”可能用的是天然的兽角,后来改为竹、木、革、铜等材料,外形上已经能做得很大了。

“鼓吹”的传播,据说跟一位叫班壹的人有关。他是秦末一个以牧起家的富豪,他因避战乱而到北方边境地区,后发财致富,“出入游猎,旌旗鼓吹,以财雄边”。

“鼓吹”后来在西汉常常被汉宫廷和军队用做军乐,始于汉武帝时。当时,汉代伟大的探险家、外交家张骞,以超人的大智大勇克服了千难万险,战胜了千里黄沙,凿通了东西交通之路。从此,中国的伟大文明开始传到了西方。

汉代文明在当时给世人所留下的深刻印象,可以从我们的民族至今被称为“汉族”,我们的文字至今被称为“汉字”这点上稍见一斑。同时,张骞也带回了兄弟民族、兄弟国家的文化礼品。西汉宫廷所用的“鼓吹”曲调,就是李延年根据张骞从西域带回的“胡曲”改写的。

《古今乐录》记载:“横吹,胡乐也。张骞入西域,传其法于长安,唯得《摩诃兜勒》一曲。李延年因之更造新声二十八解,乘與以为武乐。后汉给以边将万人将军服之。”《晋书·乐志》中,亦有相同记载。

另外,“鼓吹”还与民间音乐、民歌有着密切的联系。作为军歌的“鼓吹”,奏于行伍之中,伴以箫鼓笳角,风格理应是成武雄壮的。但从现存的“鼓吹曲辞”看来,又似乎达不到“建威扬德,风敌劝士”的目的。

在全部“鼓吹曲辞”中,像《上之回》那样高唱“月支臣,匈奴服。令从百官疾驱驰,千秋万岁乐无极”的实在是太少了。

一些具有鲜明的反战思想,揭露战争罪恶的歌曲,居然成了“军歌”。比如鼓吹曲《战城南》:“战城南,死郭北,野死不葬鸟可食。为我谓乌:且为客豪,野死谅不葬,腐内安能去子逃?水深激激,蒲苇冥冥。枭骑战斗死,驽马徘徊鸣。(梁)筑室,何以南,(梁)何北,禾黍不获君何食?……朝行出攻,暮不夜归。”

在这首歌中,歌者站在尸横遍野的战场上,对着绕尸翻飞的乌鸦唱道:“激战在城南,战死在城北。反正暴尸于野无人葬,腐肉怎能逃过你的嘴?”歌者对长期的战争状态非常不满,在歌中引用了楚庄王伐宋时筑室于宋,“示无去志”的典故,指出了战争对农业生产的破坏和士兵们早上出去打仗,晚上却再也不能回来的悲修结局。

这首歌所用的衬字,不是“兮”“也”,而是一个较为少见的“梁”字,用法也很独特,用在一句之前。可视为一首独具色彩的民歌。

另一个引人注目的现象是“鼓吹曲辞”中有着许多优秀的爱情民歌。像著名的《上邪》。这首歌实际上是一位痴情少女的誓言。她列举了“山无陵,江水为竭,冬雷震震夏丽雪”,甚至“天地合“这样些大自然中,绝不可能发生的事物来反衬自已爱情的坚贞。

《有所思》则写一个钟情的女性,忽然听到远方的爱人变心的消息后,悲愤地毁掉了原打算送他的礼物,她要一刀斩断以往的爱情,但那乱麻一样难言的心情,却只能唱给即将升起的太阳:“秋风肃肃晨风飔,东方须臾高知之。”

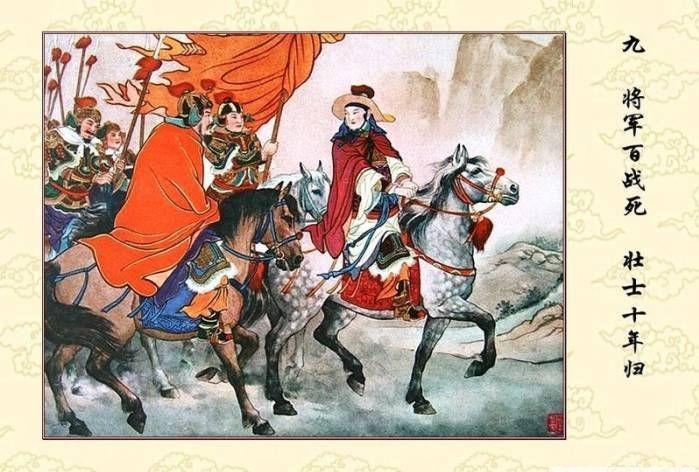

《木兰辞》

这些深沉、强烈,感人的歌声,唱出了封建制度下妇女们的精神生活,也表达了劳动妇女纯真、专一的爱情观。在横吹曲中,还有一些长篇叙事歌曲,如歌颂鲜卑族女英雄木兰的《木兰辞》,多少年来始终流传民间,脍炙人口。

一直到近现代,这首产生于北魏的“横吹曲”,还被重新谱曲,在新的历史时期中起过爱国主义的作用。这些爱情歌曲、反战歌曲,在“鼓吹”曲中的大量存在,充分说明“鼓吹”与民间音乐、民歌的密切联系,从而也突出古代人民的聪明才智,文不按古,匠心独妙。