前因:二战德国战败投降;后果:《西柏林协定》的签订。

作者:陈子昂 / 编辑:陆伯让

前因:二战德国战败投降

德国投降后,美、英、法、苏四国在德国和柏林按划定区域实行占领和管制。

二战之后,美、英、法、苏四国分区占领了德国,但围绕西柏林争执不休,引起了几次国际危机,统称柏林危机。

原来,随着美苏矛盾的加深,美国拉着英法两国合并了三家的占领区,筹建起了西德政府;而苏联也在自家占领区里筹建起了东德政府。

就这样,德国成了两大阵营在冷战中的前哨阵地,西柏林更是直接成为了美苏争霸的角力场。

柏林被一分为四,西边的三部分后来并和为西柏林。

西柏林的地位很特殊。

在四大国分区占领德国的时候,特意将位于苏联占领区的首都大柏林市也分为四份,其中,由美、英、法所占的三份便合并成为了后来的西柏林。因此,西柏林是处在苏联势力的包围中的,但反过来看,西柏林又像是抵在苏联心头的一把剑。

就是这块地,让美苏双方三次到了擦枪走火的边缘。

第一次是在1948年。

美国这边紧锣密鼓筹建西德政府,斯大林在6月24日出兵,切断了西占区与柏林之间的一切水陆交通,西柏林瞬间成了孤城,250万西柏林居民陷入生活补给全面丧失的困境。

第一次柏林危机就此爆发,西方世界一片哗然。

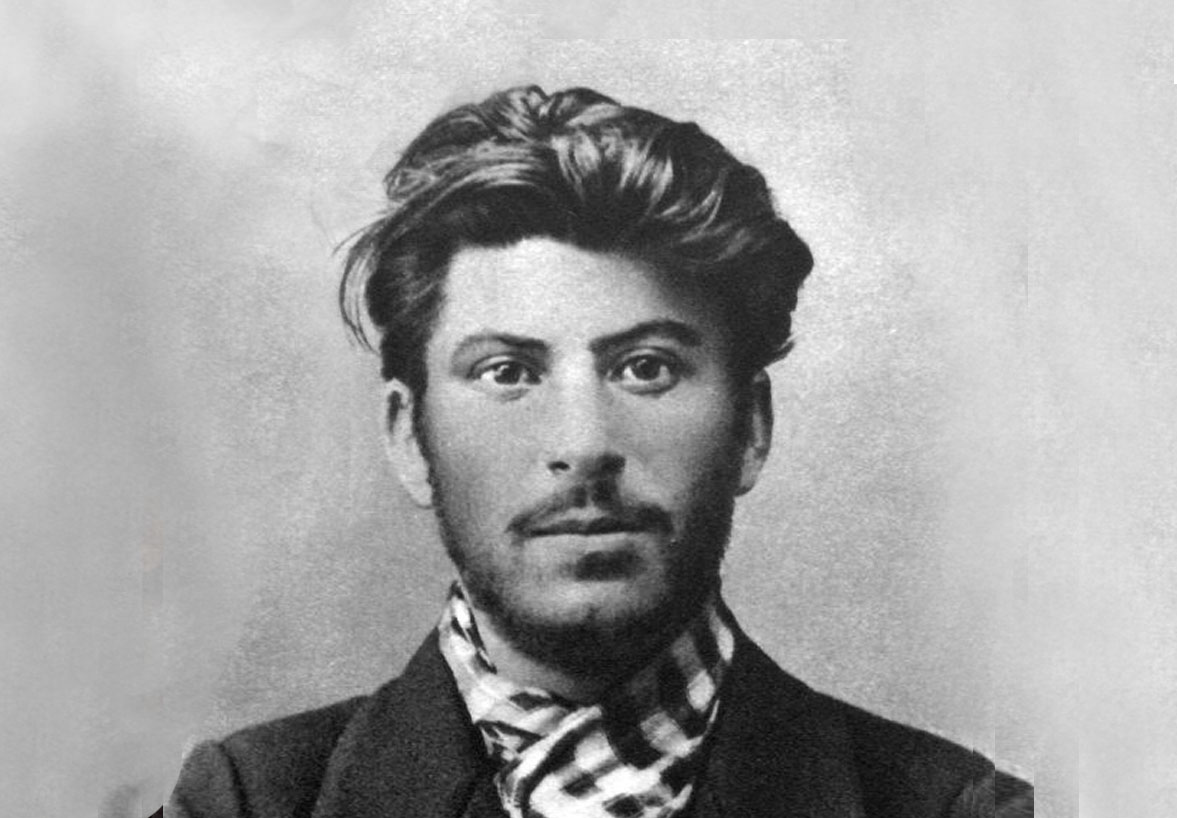

年轻时的斯大林

按照斯大林的设想,美国人要么选择妥协,停止筹建西德;要么撤出西柏林。无论是哪个,对苏联来说都是好消息。

不过,美国总统杜鲁门并不打算按照这个剧本来出演,他找到了第三个选项——空运,并给了苏联人一份对等的“礼物”。

6月29日,美国开始向西柏林空运物资。与此同时,美国阵营控制下的德国西占区开始对苏占区禁运重要的能源和物资。随着时间的推移,工业化较弱的苏联反而吃不消了,因对西柏林法律地位的争执而引起的两次国际危机。

最终,苏联解除了对西柏林的封锁,开始寻求与西方和解,第一次柏林危机以苏联的妥协告终。

美国加强了西德的军事部署,以免苏联真的拔除了这根楔子。

年轻时的杜鲁门

十年后,西德的军事化程度让苏联大为不安。

1958年,苏联领导人赫鲁晓夫眼看西柏林越来越像美国的军事前哨,又一次考虑起将西方军队赶出西柏林。

年底,赫鲁晓夫发出了最后通牒,要求西方在六个月内撤出西柏林,并声称要对西柏林这个“恶性肿瘤”采取“外科手术”,双方剑拔弩张。

然而,当时的美国总统艾森豪威尔却认定赫鲁晓夫只不过是在搞讹诈罢了,不会真的动手。于是艾森豪威尔释放善意,邀请赫鲁晓夫访美,赫鲁晓夫有而意识到时机不对,便将此前的最后通牒按下不表了,第二次危机就这么有惊无险地解除了。

可这不代表赫鲁晓夫就此放下对西柏林的介怀。

事实上,在当时,西柏林还有一件事情困扰着苏联人,那就是东德人口流失的问题。很多东德人通过西柏林这个渠道逃往西德,因此造成的人口流失问题已经威胁到东德政权的存续了。因此,美国人清楚,苏联一定不会就此罢手的。

赫鲁晓夫(左)艾森豪威尔(右)

果然,第三次危机就是因为偷渡问题爆发了。

到了1961年,肯尼迪总统走马上任不久,赫鲁晓夫再次发出关于柏林问题的最后通牒,并宣布增加军费。肯尼迪并不打算接受苏联人的讹诈,也宣布增加军费。

局势骤然紧张。

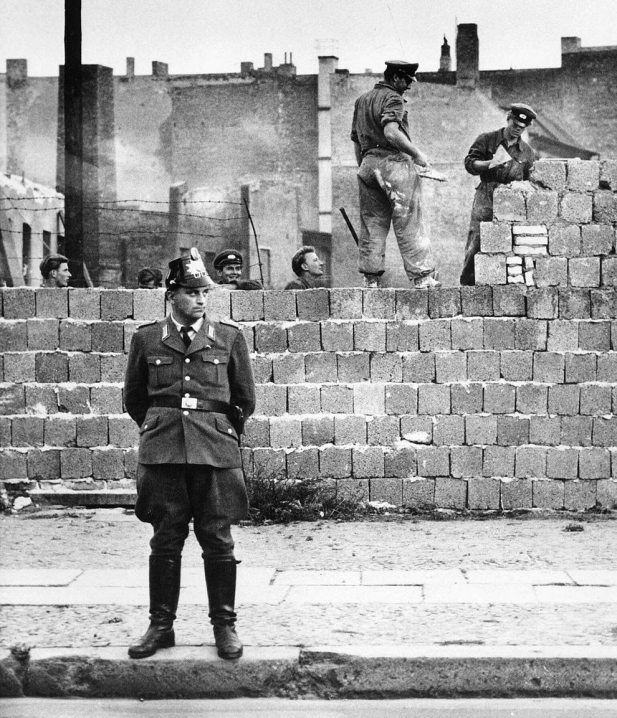

西柏林四周一夜之间拉起了铁丝网,又过了四天,铁丝网又变成了用混凝土修建起来的墙。与此同时,苏联人态度强硬,还搞了军演,颇有不逼退美国不罢休之势。

美国决定冒一次险,试探试探苏联人的真实意图。于是,美国小心翼翼地派出一支装甲部队穿过东德开往西柏林,结果,苏联没有做丝毫的拦截,对此,肯尼迪心领神会。

看来,苏联人真正在意的,只是东德不再流失人口罢了,对于西柏林本身,他们未必执着。

柏林墙

于是,美国默认了苏联修建柏林墙的行为,苏联也很默契地不再强硬要求西方撤出西柏林,就这样,第三次柏林危机宣告解除。

后果:《西柏林协定》的签订

1971年,美、英、法、苏四国签订了《西柏林协定》,缓和了欧洲的局势,也促进了两德关系的正常化。

结论:通过围绕西柏林的对抗,美苏相互摸清了对方的底线,达成了维持柏林现状的默契,同时,柏林危机的结束也是美苏在欧洲斗争的转折点,此后欧洲局势开始趋于缓和。