前因:罗萨斯独裁;后果:“极权派”改称“自由派”。

作者:赵晨羽/编辑:李曳白

前因

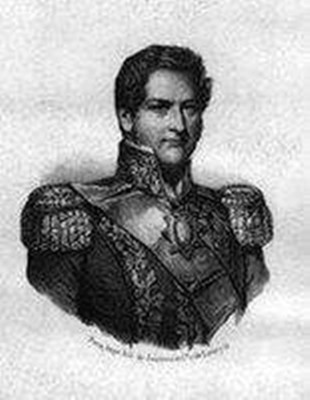

罗萨斯独裁:1835年,联邦派人士罗萨斯成为布宜诺斯艾利斯统治者,开始推行独裁统治,复辟殖民主义时期的政策,长期的独裁政策最终激起人民的反对,导致了罗萨斯的垮台。

1852年,阿根廷执政者罗萨斯因实行独裁统治,遭到阿根廷人强烈反对,他在卡塞罗斯战役中被反政府联军领袖乌尔基萨率领的军队打败,结束了二十多年的独裁统治时期。

执政者罗萨斯在位的二十多年里,长期实行恐怖主义政策,他曾出台过法令规定,只有忠诚于自己和罗马天主教会的人,才能在学校担任教师和领导人。他还废除了前任政府推行过的土地改革政策,实行国有土地转让政策,让很多大地主从中受益,从而支持自己的统治。

布宜诺斯艾利斯城市风光

无数的劳动人民在这种政治和社会环境中,生活日益困苦。由于大地主受到独裁政府支持,他们刻意延长工时,劳动者没日没夜的工作,却只能换来果腹的食物。

罗萨斯政府对内长年实行残酷剥削政策,激发了人民的反抗情绪,阿根廷的多洛雷斯、蒙萨尔沃等省份相继掀起起义,但都由于实力不足,遭到了罗萨斯的镇压。

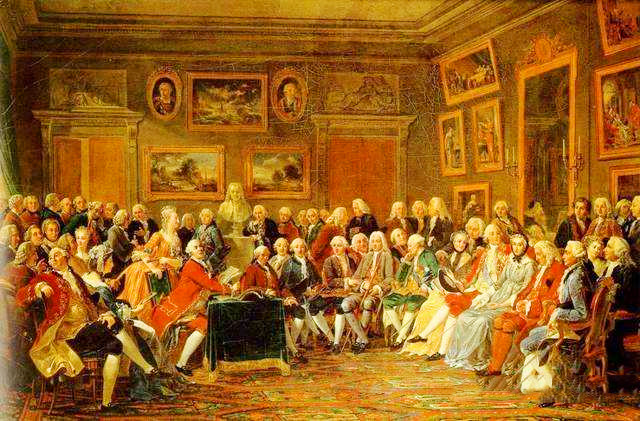

为了呼吁更多的人参与到反抗独裁政府的行列中,阿根廷国内有着民主思想的政治家们决定采取措施,向人们宣传进步思想。最先行动的是著名的活动家埃切维里亚,他和朋友组成了一个名为“文学沙龙”的活动中心,打着研讨文学的名义进行反政府密谋。

埃切维里亚的“文学沙龙”活动开展后不久,就被罗萨斯政府盯上。仅仅两个月后,“文学沙龙”被罗萨斯政府强行禁止。查禁“文学沙龙”后,罗萨斯意识到潜在的反政府力量存在继续活动的可能,他决心采取更为严密的镇压举措,查封了一切合法的聚集活动。

法国的文学沙龙

面对罗萨斯政府的查禁,埃切维利亚也没有就此放弃。他和好友阿尔贝迪又组成名为“青年阿根廷”的秘密组织,通过地下方式宣传民主思想。但可惜的是,由于宣传规模有限,加之罗萨斯政府一直对其严查暗访,不久之后,“青年阿根廷”被迫解散。

为了避免遭到迫害,“青年阿根廷”的大多数参与者逃亡国外,阿尔贝迪也流落到乌拉圭。由于身在国外,阿尔贝迪得以更加从容地提出自己的政治主张,他起草了一份给阿根廷青年的宣言,说罗萨斯的统治是残暴的独裁,阿根廷应该建立新的民主政府。留在阿根廷国内的“青年阿根廷”成员们,随即响应号召,继续商讨反对罗萨斯的办法。

形势很快朝着有利于民主人士的方向发展。罗萨斯是出身于拉普拉地区的财阀,他的经济政策有很强的地方色彩,主要维护布宜诺斯艾利斯地区的利益,而阿根廷地区其他省份的权益,却经常由于罗萨斯的独裁政策而受到损害。

科连特斯省的商人为了保障自身利益不受政府侵害,和邻省巴拉圭签订了合作协定。罗萨斯认为科连特斯的做法是无视政府,断绝了科连特斯和巴拉圭之间的交通路线。科连特斯和巴拉圭的人们被激怒了,他们决定展开军事反抗。

科连特斯省和巴拉圭结成了“攻守联盟”,共同反对罗萨斯。不久以后,阿根廷恩特雷里奥斯省的省长乌尔基萨觉得推翻独裁政府的时机成熟,也和科连特斯结成军事盟友。恩特雷里奥斯省是除了布宜诺斯艾利斯外实力最强的省,它的加入壮大了反对独裁政府的力量。

三方同盟签订了新的协定,并提出联盟的任务是从罗萨斯的暴政压迫下解放阿根廷人民。他们推举乌尔基萨为联合军队领袖,朝向布宜诺斯艾利斯进军。

罗萨斯画像

联军率先进军乌拉圭,迅速解除了罗萨斯势力对那里的包围态势,随后又沿巴拉那河抵达圣菲省,在联军的宣传攻势下,圣菲省的人们纷纷加入反对罗萨斯的行列。罗萨斯的独裁统治持续了二十年,各省民众早就对其心怀不满,联军抵达后,受到阿根廷境内各省人们的支持,军队的规模也越来越大,进军布宜诺斯艾利斯时,已经有近三万人。

盟军一路高歌猛进,很快抵达布宜诺斯艾利斯郊外的卡塞罗斯,罗萨斯政府派出军队镇压。

盟军和罗萨斯政府军展开了决战,人们怀着推翻独裁政权的决心,向敌人发起冲锋,最终将前来镇压的政府军队全部消灭。罗萨斯听闻败讯,知道自己大势已去,迅速逃亡了英国。

这样一来,罗萨斯在阿根廷长达二十年的独裁统治,终于被阿根廷人民终结了。

后果

“极权派”改称“自由派”:1852年,罗萨斯独裁政府垮台后,争取维护阿根廷统一的“极权派”改称为“自由派”,在该派领导人米特雷将军的带领下,为争取全国统一和中央集权而斗争。

结论:罗萨斯倒台标志着阿根廷二十年独裁政权的终结,阿根廷也由此摆脱殖民主义时代政策的影响,但独裁政府被推翻后,阿根廷也迎来了相对混乱的分裂时期。