除了印尼,印度音乐竟然也影响过他的创作,万万没想到……

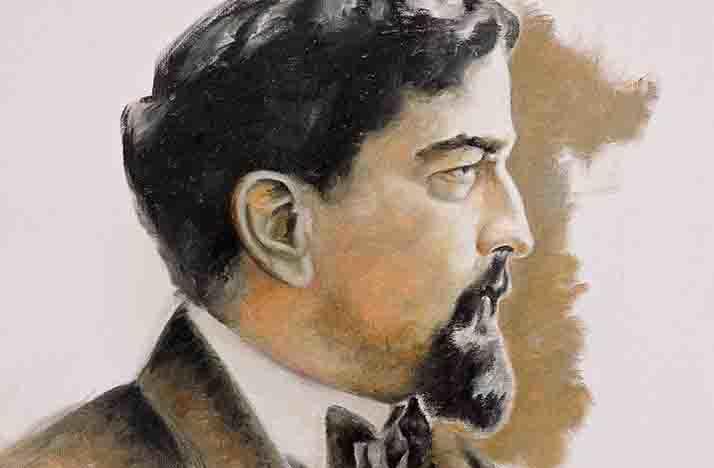

不管你喜不喜欢“印象派”这个词,都改变不了它最初被创造出来是用来侮辱人的,尤其是用在绘画和音乐领域。这就难怪为何当初有人说德彪西是印象派时,他那么反感!当时人们对印象派色彩线条模糊不清的审美嗤之以鼻,但如今这一风格早已被人认为是法国艺术最具代表性的风格之一且受到了人们的喜爱。

作为印象派音乐风格的代表人物,德彪西创作了很多脍炙人口的作品,像《月光》《梦》《亚麻色头发的少女》都是些家喻户晓的曲子,即使不懂音乐的人,或许同样能感受到德彪西音乐中那种朦胧多彩的音色以及它的与众不同。另外,对于东方人来说,德彪西的音乐有时听起来有一种格外的亲切。

实际上,这种亲切并非凭空而来。德彪西的创作的确深深地受到了东方艺术和审美的影响,他对东方文化和艺术有着深深的迷恋。尽管当时许多作曲家都被东方所吸引,但德彪西却把东方作为自己的语言,甚至是身份。

德彪西对东方艺术和哲学的接触是众所周知的。在他混的圈子里,那群人对东方的神秘主义思想,比如佛教、苏菲主义、赫尔墨斯主义等都颇有兴趣。在他的亲密伙伴中,至少有三位对东方很有研究的民族音乐学家。

第一位是神秘的东方学者埃德蒙·贝利,他曾在1890年在自己的“独立艺术书店”出版了德彪西的一些音乐作品,这家书店常常是象征主义艺术家的集会点;第二位是路易斯·拉卢瓦,他是一位东方学家,民族音乐学家,音乐评论家,也是德彪西最信任的朋友之一;第三位是维克多·塞盖伦,他原本是一位航船上的医生,但是对对考古学、写作和音乐充满了热情。德彪西将自己浸染在这样的圈子里,势必会影响他的精神世界和音乐创作。

另外,德彪西受东方艺术影响被提及最多的事情之一就是他曾参加了1889年和1900年的巴黎博览会。博览会上举办的各种亚洲音乐和戏剧表演给他留下了深刻的印象。

其实,德彪西从青少年时期起就成了东方艺术和艺术品的终生爱好者和收藏家。如果稍加总结,就可以提取出与他的音乐有着强烈联系的以下三个方面:一是佳美兰音乐,一种广泛流行于爪哇岛和巴厘岛的音乐;二是印度音乐,印度南北音乐色彩各异的拉格曲调表现出的印度精神哲学、情绪深深地影响了德彪西;第三是亚洲艺术和艺术品以及东方哲学融进了德彪西的世界观和美学中。

佳美兰音乐

德彪西在1889年的展览上第一次听到北爪哇的佳美兰音乐,他被当时的表演迷住了,萦绕在心中的印象在多年后仍挥之不去。

佳美兰(Gamelan)这个词语是由古爪哇语(Gamel敲击、操作)引申而来的,意为“敲击乐器”的意思。佳美兰音乐主要使用两种音阶,分别为斯伦德罗(Slendro)和佩洛格(Pelog),前者是一种五声音阶,后者是七声音阶,在用佩洛格时,一般取其中5个音。在演奏时,演奏者能自由地在斯伦德罗和佩洛格之间相互转换。大家可以从下方视频中感受一下佳美兰音乐。

佳美兰表演

德彪西挑出他最感兴趣的佳美兰音乐元素,对其节奏、音色和结构进行考究和运用,然后形成了他更富有特色的表达。所以尽管德彪西的五声音阶有时可以明显感受到佳美兰风格,但在节奏和织体方面又有了更多创新。

被经常拿来证明这一点的例子就是德彪西于1903年创作的《版画集》第一首“宝塔”(Pagodes),这首曲子的主要灵感就是来自那场博览会。画家雅克-埃米尔·布兰奇回忆说,当时他专门和德彪西一起去听佳美兰音乐。

熟悉印尼音乐的爱好者,一听到“宝塔”,往往会惊呼“这是佳美兰!”,但是更准确地来讲,这首作品展现的是一个西方人对另一个大陆、文化、气候和生活方式的看法。

印度音乐

说德彪西受到印度音乐的影响,仿佛有点难以置信。因为除了大约在1890年,他在独立艺术书店与埃德蒙·贝利进行日常讨论时,了解过一些相关理论之外,我们不知道德彪西还可能通过什么渠道听过哪些印度音乐。

德彪西《意象集》中有一首“月落荒寺”,它被认为使用了地道的印度旋律,因为这首乐曲中有一个片段近似于德彪西曾在草稿上写的一首名为“大佛塔”的片段,这个片段可能是为维克多·塞盖伦的佛教戏剧《悉达多》(Siddhartha)准备的。

另外,德彪西有一首名为“雪上足迹”的前奏曲被认为是与印度拉格旋律有关的证明之一。除此之外,在《欢乐岛》(L ' isle joyeuse)和《向拉莫致敬》(Hommage a Rameau)中,德彪西使用了所谓的“泛音”音阶,它和南印度一种被叫做Vachaspati的拉格结构非常相似。

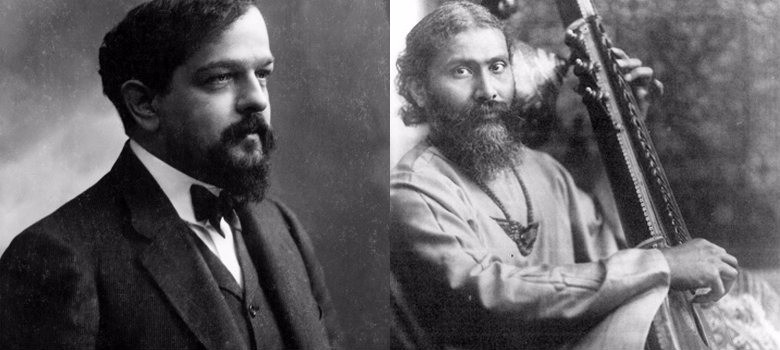

1913年5月,德彪西与印度苏菲派伊纳亚特·汗(Inayat Khan)的会面,成为德彪西与印度音乐最紧密的联系。多年来,伊纳亚特·汗一直和两个弟弟还有表弟在欧洲和美国演出。

德彪西和伊纳亚特·汗

实际上,伊纳亚特·汗一行人在巴黎结识的第一个人是德彪西的老朋友埃德蒙·贝利,而德彪西也并非经由贝利介绍与印度艺术家相识,而是由钢琴家沃尔特·鲁梅尔(Walter Rummel)引荐。德彪西曾在信中与鲁梅尔商定与他们见面的时间。

几年后,伊纳亚特·汗的弟弟穆夏拉夫·汗(Musharaff Khan)写下了这次事件。他说德彪西将其称为“情绪之夜”,德彪西听完他们的音乐,然后坐在钢琴前演奏,根据不同拉格的曲调,嘴里念着类似“雨季”、“春天”、“秋天”等等描述性名称。

曾与穆沙拉夫·汗共事的荷兰音乐家哈基姆·范·洛伊森说,伊纳亚特·汗对德彪西的音乐影响可能还体现在德彪西1914年创作的《英雄摇篮曲》(Berceuse heroiqueor)和德彪西的舞剧《玩具箱》(La boite a joujoux)这些作品中。

另外,穆夏拉夫·汗后来回忆说,德彪西对他们的艺术有真正的理解和兴趣,说他们和德彪西在音乐观方面有很强的共鸣。反过来,这一系列的事情也很可能帮助德彪西从1913年中期到1915年中期的创作危机中走出来。1915年夏天,德彪西为两架钢琴创作了组曲《白与黑》,这首作品被认为以印度坦布拉琴(Tanpura)的风格作为基调。1916年,德彪西写信感谢钢琴家沃尔特·鲁梅尔的那次引荐,德彪西说在他认为自己再也无法作曲时,他重新唤起了对音乐的欲望。

东方艺术

德彪西喜欢收藏来自许多国家的艺术品,他有两个心爱的瓶盖来自埃及,而他的装饰蟾蜍来自中国,他还收藏了很多来自日本的艺术品和画作。

和当时的法国画家一样,德彪西也被色彩鲜艳而微妙的日本木刻版画迷住了。他曾经和女雕塑家卡米尔·克劳德尔(Camille Claudel)一起仔细阅读葛饰北斋的画册。除了挂在墙上的葛饰北斋和歌川广重的版画之外,1896年,德彪西还送给他的朋友雷内·彼得(René Peter)一幅歌川广重的版画《水口》(Minakuchi)。

德彪西故居里还陈列着一些罕见的日本乐器,一尊佛像、玉雕动物和几件中国陶器等等,在圣日尔曼-昂莱的德彪西博物馆,保存着他收藏的19世纪中国屏风和一个绘有鲤鱼的日本漆烟盒,还有他桌上的装饰品,包括两只日本铅笔、烛台,另外,还有著名的漆乌木牌匾,上面镶嵌着黄铜,描绘了柳树下的两条鲤鱼在汹涌的水流中游动。这幅牌匾为他创作《意象集》里的“金鱼”(poissons d ' or)提供了灵感。曼努埃尔·德·法拉(Manuel de Falla)曾回忆说,他记得德彪西家里还有一个小书房,里面“摆满了日本和中国的面具”。

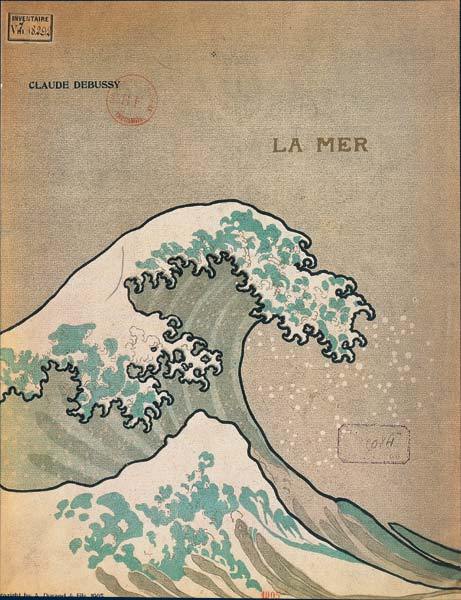

从19世纪90年代开始,德彪西就热衷于在他的音乐封面上使用日本的绘画元素,这一直困扰着他的出版商。比如他的管弦乐作品《大海》的封面就使用了葛饰北斋的《神奈川巨浪》。

此外,在德彪西的谱子上,一种东方绘画技巧也能很明显地被看出来,即中国水墨画的笔法。他的音乐的骨架仿佛是先用钢笔蚀刻出一条线,然后用潮湿的刷子轻轻刷过,这在钢琴作品《水中倒影》和《雾》的开头可以听出这种感觉。

所以,欣赏的德彪西的音乐,除了品味声音本身的美之外,最好还能对德彪西所处的历史时期以及当时流行的艺术风格、思想流派等有所了解,这样才能在聆听时,才能更加接近作曲家创作时的心境和意图,以便更好地欣赏音乐。