“得乐人法者,人为其悦喜;得乐法治者,治为其平安;得乐天地法者,天地为其和。”

道教形成于东汉末年。早期道教推崇和信奉的文化经典是楚文化中的老庄学说。由于楚文化的精髓是“信鬼而好祠”,于是“作歌乐鼓以乐诸神”及祈禳祭祀(即斋醮),逐渐成为道教音乐的主体与传统演教方式。

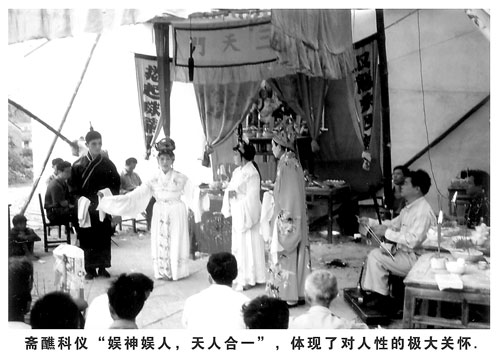

道教科仪指的是道教道场法事。科,科可解做动作。《玉律》科亦作程解,故科即程式。俗话说“照本宣科”,即是本着一定程序敷演如仪。仪,为典章制度的礼节程式、法式、礼式、仪式登,如常说的“行礼如仪”。

道教最早的音乐理论始于东汉时期的《太平经》,经中说:“得乐人法者,人为其悦喜;得乐法治者,治为其平安;得乐天地法者,天地为其和。”认为音乐具有感天地、 通神灵及安民治邦的作用。

由于早期道教度化众生,多局限于社会下层人中、其产生初期,就在政治需要和历史背景上,与农民起义紧密相关,加上佛教传入的刺激与启发等其它社会文化环境的影响,道教音乐思想从一开始就在观念和文化形态上,体现出与道家超凡脱俗、截然不同的大众化、平民化“入世”音乐意识。

至东晋,《元始无量度人经》认为,梵气之离合而成音,这种自然的音,便是大梵的隐语。于是,道教音乐成了天神的语言,被赋予了神灵性。至此,道教的音乐观念与佛乐“赞佛功德”、“宣唱法理”相吻合,认为道教音乐的功用在于既通神又警人。

《要修科仪戒律》言:“斋堂之前、经台之上,皆悬金钟玉馨,非唯警戒人众,亦乃感动群灵。”这种双重的音乐思想成为造成道教音乐日趋兴盛的重要文化内蕴之一。

道教音乐的基本分类与构成主要分为“全真道”(亦称“全真教”、“全真派”)与“正一道”(亦称“正一派”、“天师道”)两大派。前者由出家道士构成,后者即俗称“火居道士”,不需出家。

道教音乐因为使用场合及用途的不同分为“修道”、斋醮,及民间道曲三大类。出家道士与火居道士由于在法事活动中的分工不同,其从事的音乐内容和手段也有所不同。修道音乐是出家道士每日早晚的课诵内容,道士们通过这种例行的法事活动寻求“悟道”与“功德”。其唱念通常与佛教的梵音转读相仿,法器则由铛子、木鱼、鼓、磬等组成。

如有火居道者参加,还可伴有笛管弦索等。斋醮音乐由节庆祭曲、即为玉皇圣诞、上元节等法事,以及赈济、施食所举行的禳祭活动的打醮,和专门超度亡魂的法事活动(斋事)两部分组成。统称“斋醮”。进行方式与修道音乐类似,皆为念、唱、打兼作,只是进行的程序与内容有所不同。

道曲之与民间音乐的密切关系是相对佛曲而言的。道曲的广泛流传,与深远的历史覆盖面从现,仍大量流传于我国诸多地区的“道情”艺术。便可得到其民间化、平民化的佐证。道情始于宋代,初为大曲歌舞,后逐渐演变为说唱、戏曲等多品种。

明朱权《太和正音谱》言:家所唱者,飞驭天表,游览太虚,府视八,志在冲漠之上,寄傲宇宙之间,慨古感今,有乐道徜徉之情 ,故曰道情。”道情的伴奏乐器主要是渔鼓、简板。著名的陕北道情、湖南渔鼓等至今仍具有语言朴实、音调优美等强烈的艺术感染力。

《迎仙客》

道教音乐的科仪宣化,实际上是道教音乐在不同历史时期与流派中,其多种功能变迁并发展的一种文化过程。以宣化为主兼具其它功能的科仪音乐形式,再以遣欲为中心而兼具另外功能的科仪音乐形式。

理解中国道教音乐文化历史沉淀的保存、发展及创造,对我国诸多优秀民族音乐种类方面的巨大贡献,才能够正确认识道教音乐要素及其文化内容。