“夫乐者,乐也,人情之所必不免也,故人不能无乐。”

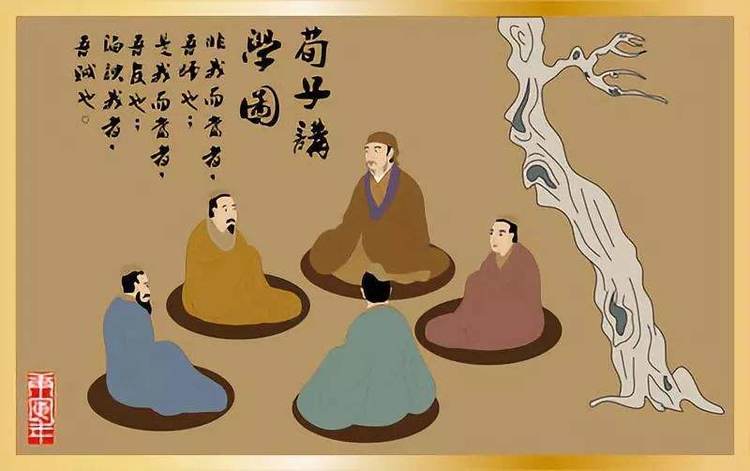

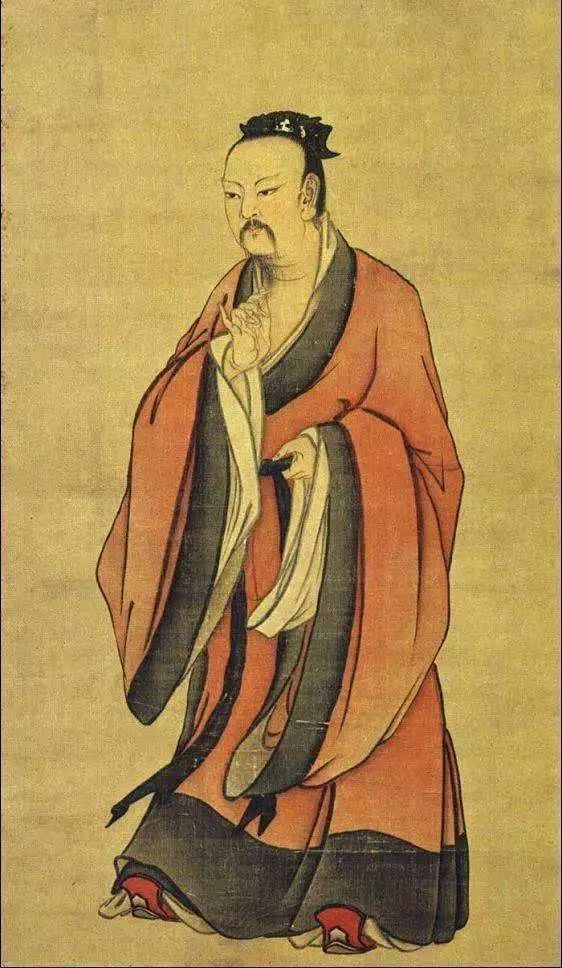

《荀子·成相篇 》是战国末期杰出的思想家、教育家、文学家荀况摹拟民间文艺形式《成相辞》所写的一首长诗。诗中引述了大量历史人物和事件,宣扬了礼法治国之道,讴歌了统一夭下的政治理想,同时揭露批判了丑恶的社会现实,也抒发了自身生不逢时、忧谗畏讥的愤愈之情。

全诗充满着政治意味、哲理情趣、以及抒情色彩,兼以稳练地采用了民间歌曲形式,显得通俗活泼。章句规整而声调和谐,文字简约而含蓄明晰,其缕述历史故事丰富了诗意的内涵,而博大精深的思想和绵长激越的诗情,使众多章节不时进射着理智和情慷的光芒,精论要语令人应接不暇,感叹连声使人千古 同慨,显示了这位大思想家也是一位富有创作才华的文学家。

本诗不失为一首具有思想深度,以及艺术力度的优美的长诗,在先秦诗歌中是难得的佳作。几千年来,荀子作为杰出文学家,为其思想家、教育家的大名所掩,而在文学贡献方面,其诗歌成就又为散文所掩,故而长诗《成相篇》亦少有人论及。

“成相”本是古代民间歌曲的一种体裁,有特定的曲调、乐器、古击乐器“相”和演唱格式,是为相歌。后来也指相歌的歌辞,可用以演唱,也可以朗诵,是一种通俗的民间诗歌样式。这种歌辞在荀子的年代,已颇流行,为群众所喜闻乐见。

《成相篇》分为三段:第一段以“乱”为核心,先叙致乱之因,后论拨乱之法。自“世之殃,愚暗愚暗堕贤良”开篇,连续指出“世之灾”、“世之衰”、“世之祸”、“世之愚”,深刻揭示社会动乱之原因,乃君主之“愚”与政治之“暗”也。君主愚昧,因此“谗夫”横行“贤能遁”;君主“远贤近谗”,是以“如瞽无 相” “国必祸”。君主猜忌, “群臣莫谏必逢灾”; “谗人”当 道, “子胥见杀百里徙。”

荀子呼吁拨乱反正,必“辨法方”。明确提出“治复 一”、 “治之经”、“治之志”、“治之道”。之于君主:废弃“谗夫”,则心平如水犹如“圣人”:之于国家,兴“礼”用“刑”,则“明德慎罚”天下大治;之于百姓:“教诲”晚辈,则子弟孝顺,家庭和美;之于“君子”:忠言通达,则辨清忠奸政治昌明。

第二段由今日之“乱”而怀念往时之“治”。先“道圣王”,后说昏君。荀子以为:世上先有“圣王”,然后才有“治”世。古代“圣王”,尧、舜、禹也,依次道来。“尧让贤,以为民,汜利兼爱德均施。辨治上下,贵贱有等,明君臣。”

荀子感叹:昏君致“乱”。昏君“隐讳疾贤”,“任用谗夫不能制”。“周幽历,所以败,不听规谏忠是害。”荀子感慨身处乱世、昏君当道,“欲衷对,言不从,恐为子胥身离凶。”屡遭谗言走列国,壮志未酬空悲切。只得“嗟我何人,独不遇时当乱世!”只得作《成相篇》,藉百姓之口广泛传唱,抒发自己忧国忧民之情、宣扬自己救国救民之 策。“观往事,以自戒,治乱是非亦可识。托于成相以喻意。”

第三段是《成相篇》之核心段落。荀子希冀由天下大“乱”而达到天下大“治”。是以于此宣传治“乱”之方略,宣传“礼”“法”并举之主张。荀子既批判战国百家之学,又博采战国百家之长,深入考察社会,实现思想升华。

《荀子·成相篇》

荀子提出:“人之初,性本恶”惊世骇俗之观点,并由此产生“法治”学说。荀子既是儒家继承和发展“礼”学思想,又是法家之先导,开启“法”治思想之学说。

荀子作《成相篇》,其目的乃“托于成相以喻意”、借于传唱以教化也。荀子仿民间歌谣而作《成相篇》,绝非随意偶然。究其用意,于《荀子·乐论篇》中似已昭然若揭。

荀子曰:“夫乐者,乐也,人情之所必不免也,故人不能无乐。”“乐者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗。”作民谣以使百姓传唱于天下,其范围之广泛、其意义之深远,岂非胜于著书立说讲学百倍哉。