曲子词是词的早期名称之一。在隋、唐至五代时期,中国民间有一种广为流传的曲调,被称作曲子。这种曲子可以填词歌唱,所填的歌词就被称作曲子词。

曲子词的特点,是因曲填词,先有曲调、再按其曲拍调谱来填制歌词。所以作词也被称为“填词”、“倚声”。“曲子词”源自民间,《敦煌曲子词》记录的作品取材宽泛、格律随意。经刘禹锡、白居易等诗人的引用和规范,到宋朝初期,曲子词形成了相对固定的格律,演变为宋词。再经苏轼、辛弃疾等人大力拓宽其题材范围,宋词进入辉煌时期。

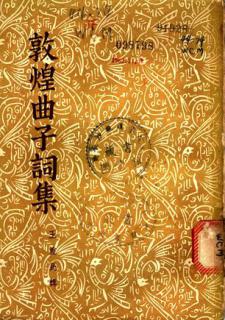

《敦煌曲子词》

由来

词,隋唐时期的名称是“曲”、“曲子”、“曲子词”,又名乐府、近体乐府、乐章、琴趣,还被称作诗余、歌曲、长短句。这许多名称说明,词与音乐的密切关系及其与传统诗歌不同的形式特征。

起源与发展

中国古代的诗歌,向来同音乐有相当密切的关系。如先秦时代的《诗经》和《楚辞》,以及汉魏六朝乐府诗,原来都是配乐演唱的。不过音乐特别是娱乐性的音乐是在不断变化的,旧的音乐消亡、转变以后,原来的歌辞就成为纯粹的文字作品,而有新的音乐和新的歌辞来取而代之。譬如《诗经》到汉代就只有少数还能唱,而汉乐府到了六朝,同样多数是不能唱的了,六朝人以及唐人所写的古题乐府诗,都只用于诵读,而不是歌辞。

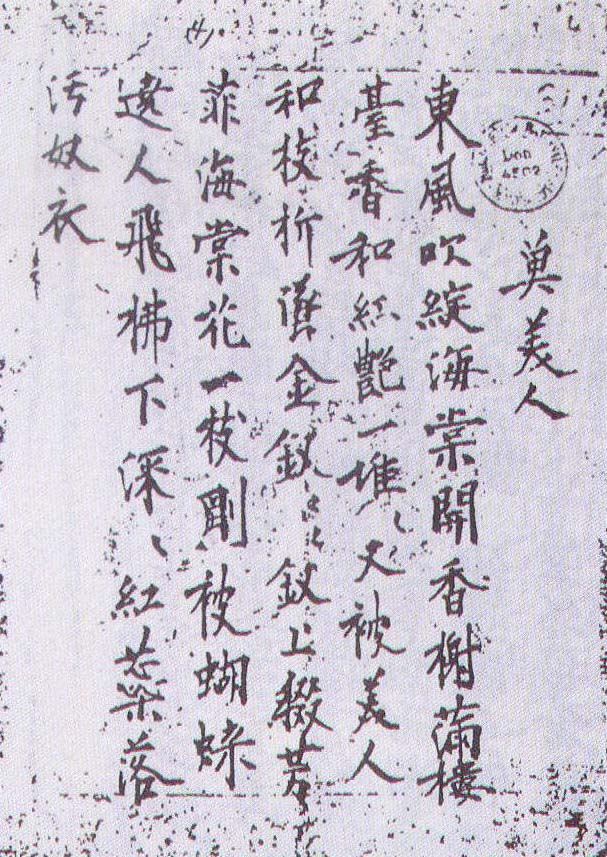

敦煌曲子词《虞美人》

唐代音乐也发生了很大变化。这种变化实际在唐以前已经进行了很久,产生了一种新的音乐——燕乐。“燕”通“宴”,燕乐即酒宴间流行的助兴音乐,演奏和歌唱者皆为文化素质不高的下层乐工、歌妓。“燕乐”的名目,在隋代就有,而在唐代大盛,其部类也经过新的修定。《羯鼓录》载131曲,后被用作词调《苏幕遮》、《赞浦子》、《胡捣练》、《菩萨蛮》、《甘州》等。

唐代燕乐

还有很多曲子原来是民歌,如《竹枝》、《孤雁儿》、《韵令》等等。燕乐曲调的两种主要来源,奠定了燕乐及其配合其演唱的曲子词的俚俗浅易的文学特征。曲子词在演唱、流传过程中,以及发挥其娱乐性功能时,皆更加稳固了这一文学创作特征。歌词所具有的先天性的俚俗特征,与正统的以雅正为依归的审美传统大相径庭。广大歌词作家所接受的传统教育,历史和社会潜移默化之赋予他们的审美观念,皆在他们欣赏、创作歌词时,发挥自觉或不自觉的作用。

宋代曲子词

由于此类歌曲多流行于市井间,以渐跻于士大夫的歌筵舞席上,作为娱宾遣兴之资,内容是比较贫乏的。从范仲淹、王安石开始,借用这个新兴体制来发抒个人的壮烈抱负,遂开苏轼一派“横放杰出、是曲子中缚不住”之风。王灼亦称:“东坡先生非心醉于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。”尽管李清照讥笑它是“句读不葺之诗”(宋胡仔《苕溪渔隐丛话后集》卷三十三引),但能使“倚声填词”保持万古长新的光彩,正赖苏、辛(弃疾)一派的大力振奋,不为声律所压倒,这是我们所应特别注意学习的。