东欧的“民族乐派”里,除了俄罗斯,捷克、匈牙利、波兰也诞生了几位“猛人”。他们通过表现民间生活、历史故事和自我体验,表达自身的民族情感,传播民族独立的呼声。

进入19世纪后,民族民主运动的影响范围逐渐扩大到东欧、北欧。此前数世纪里一直存(原)在(生)的、朴(自)素(发)的民族意识像被唤醒的种子,在时代思潮的“东风”下破土而出。在东欧“民族乐派”中,除了来自“战斗民族”的数位俄罗斯作曲家,其他国家也有几位实(相)力(当)在(能)线(打)的“猛人”。

小提示:本篇将介绍捷克、匈牙利、波兰的“民族乐派”,篇幅稍长,不妨找个时间,沏上茶(或咖啡),来一场东欧之旅,好吗?

首先抵达捷克——

19世纪初的欧洲地图

在十八、十九世纪的欧洲地图中,人们很难找到“捷克”的位置,因为那时ta不是独立的国家。即便这样,捷克民族在音乐史上也并非默默无闻、毫无建树。十八世中叶,来自捷克(准确说是“来自波西米亚”)的音乐家在德国南部成立了管弦乐队,以他们为中心形成了 “曼海姆乐派”。如果没有这些捷克音乐家们的探索和积累,恐怕莫扎特的交响曲会是另一番模样。

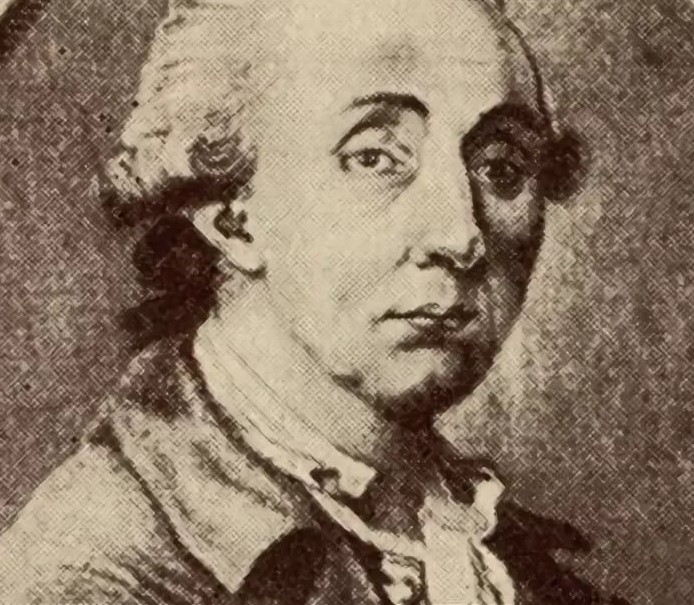

约翰·施塔米茨(1717~1757)

这是老父亲,确立“曼海姆乐派”声望的指挥兼作曲家,海顿是他晚辈

卡尔·施塔米茨(1745~1801)

这是子承父业的儿子,海顿比他大13岁

安东·施塔米茨(1754~1809)

拉低家族颜值的小儿子,不过或许认识和他年龄差不多的莫扎特呢

到了十九世纪,本土音乐文化进一步发展,诞生了两位青史留名的音乐文化巨匠——斯美塔那和德沃夏克,确立了响当当的捷克民族乐派。

作为开拓者和奠基人,斯美塔那(1824~1884)的人生道路注定曲折。他从小学习捷克民间音乐,深谙西欧古典主义、浪漫主义音乐的风格手法。以他的才华能力,仅靠教学或是随“浪漫主义”大流的音乐写作,或许足够度过安稳的一生。但他并没有选择平坦的道路,而是从青葱年华起就投身到民族文化复兴的大业,一边探索着体现民族精神的音乐,一边从事创办音乐学校等社会活动。他曾在革命失败后被迫流亡瑞典,幸而1861年政治时局发生变化才返回祖国。

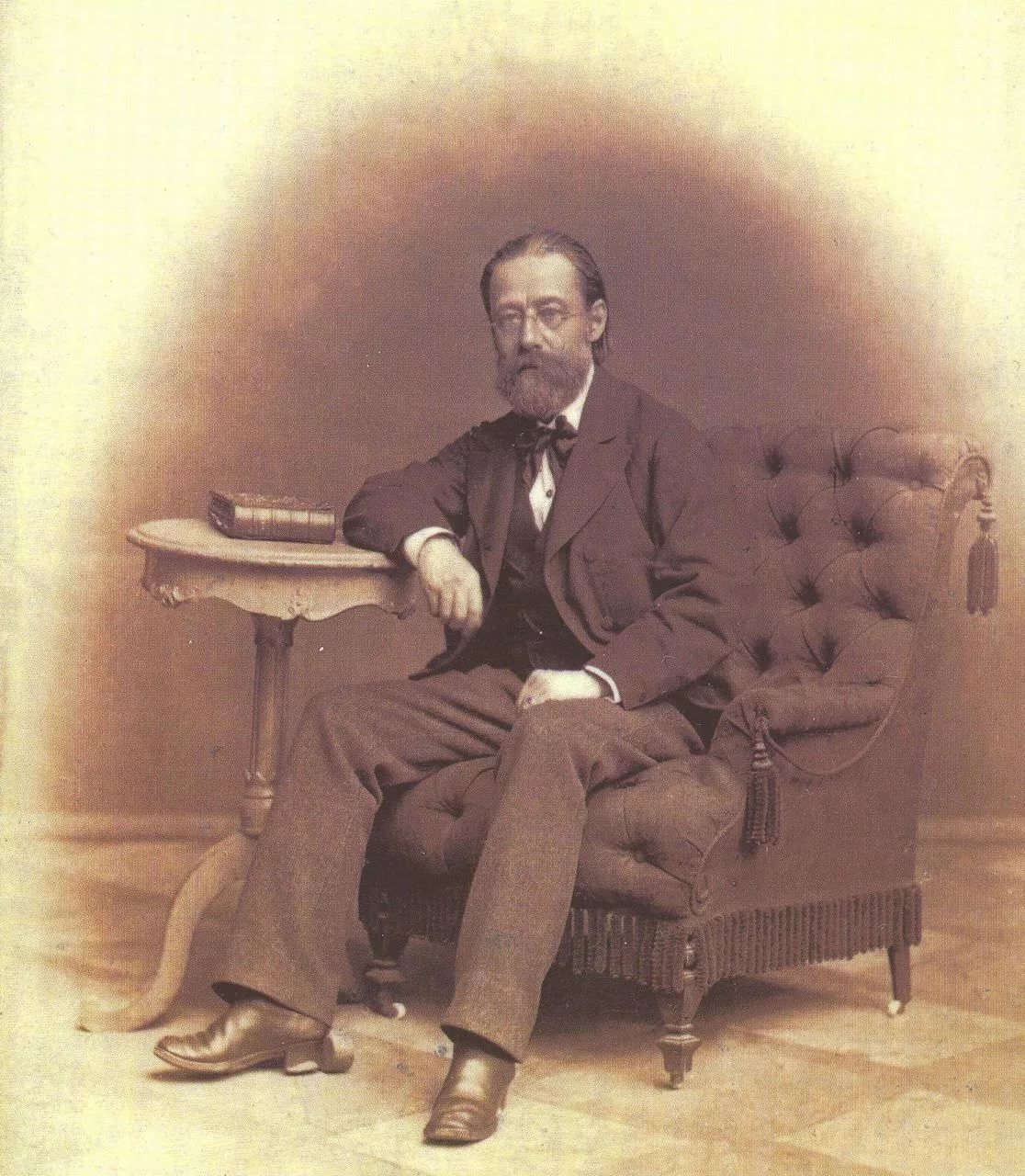

贝德里希·斯美塔那(1824~1884)

中年起不堪耳疾困扰的贝多芬,会不会对晚年才失聪的斯美塔那感到些许羡慕呢?

斯美塔那的主要创作领域是民族歌剧,包括《被出卖的新嫁娘》《达里波尔》等成名作。1874年他因耳疾失聪,写下了最有名的作品——交响诗套曲《我的祖国》。

相较于斯美塔那自主选择的人生方向,德沃夏克(1841~1904)的从乐道路则要归功于“伯乐”助力,或许那位“火眼金睛”的教师也没料到,这位原打算继承父业的12岁宰猪学徒,有朝一日会成为名声显赫的作曲家。

安东宁·德沃夏克(1841~1904)

单从照片来看还真是继承了屠夫家族的基因

18岁从布拉格风琴学校毕业后,德沃夏克在临时歌剧院乐队任中提琴手,通过十多年的演奏实践,熟悉了大量古典主义、浪漫主义音乐。或许是受民族文化复兴思潮的影响,还有斯美塔那开拓的“民族乐派”的感召,已近30岁的德沃夏克决定离开安稳的工作,全身心投入作曲。几年后,他的才华得到本土音乐界和西欧音乐界的广泛认可。据说勃拉姆斯曾向出版方大力推荐过他的作品,对他有知遇之恩哦。

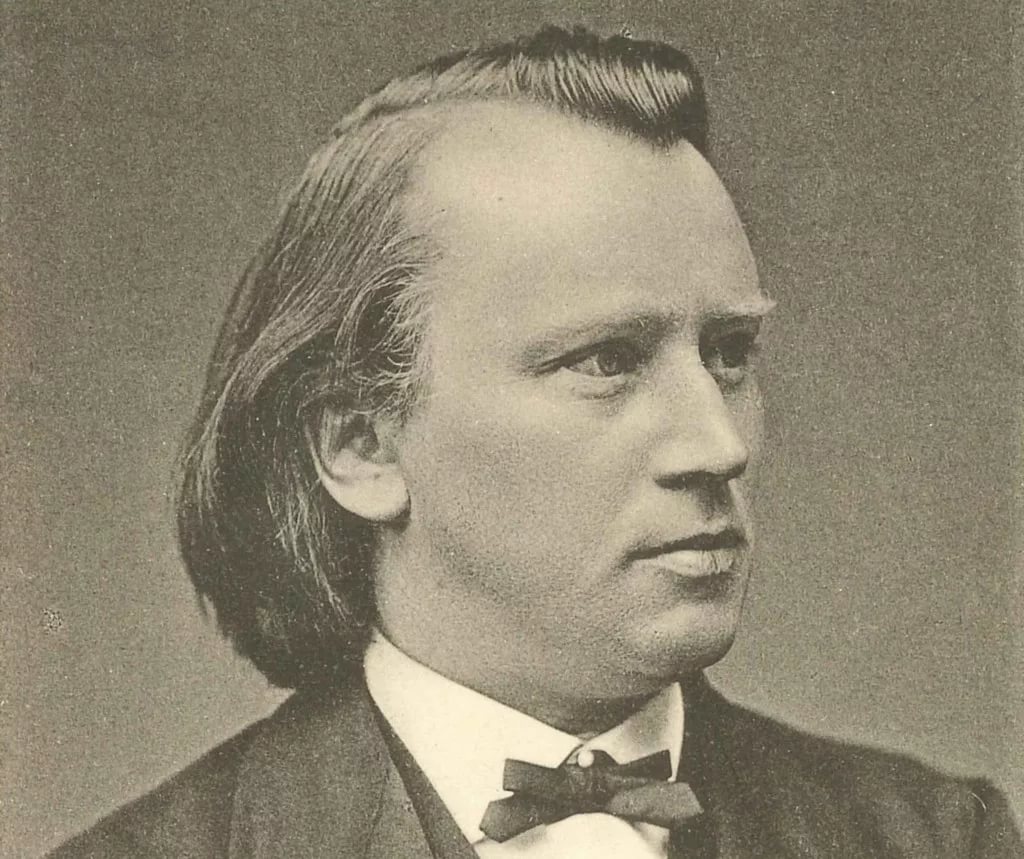

约翰内斯·勃拉姆斯(1833~1897)

和德沃夏克相比,画风清爽了不少

1892年德沃夏克受聘为纽约音乐学院院长。凭借专业而敏锐的文化嗅觉,他指出黑人灵歌和印地安音乐的重要价值,直接启发了苦苦求索的美国本土音乐家。他将自己的旅居感受、思乡之情倾注于《第九交响曲》(又名《自新大陆》)。作品一出便轰动乐坛,第二乐章主题旋律由他的一位美国学生填词,成为那时当之无愧的流行歌曲《念故乡》。而在展现“外乡人的美国印象”方面,这部作品至今仍不过时——第四乐章主题被刘欢老师用在了《北京人在纽约》的主题歌。感兴趣的小伙伴来一起“考古”哇?

前方经过匈牙利——

匈牙利从16世纪起先后被土耳其、奥地利占领。19世纪中叶的民族独立运动曾取得昙花一现的胜利(只有四个月),很快就在俄国和奥地利的夹击下重返附庸国地位。尽管没有实现主权独立,但民族意识已经势如燎原。对文化层面的影响,既体现于裴多菲(1823~1849)的爱国诗作,更深深影响了艾凯尔(1810~1893)的音乐。

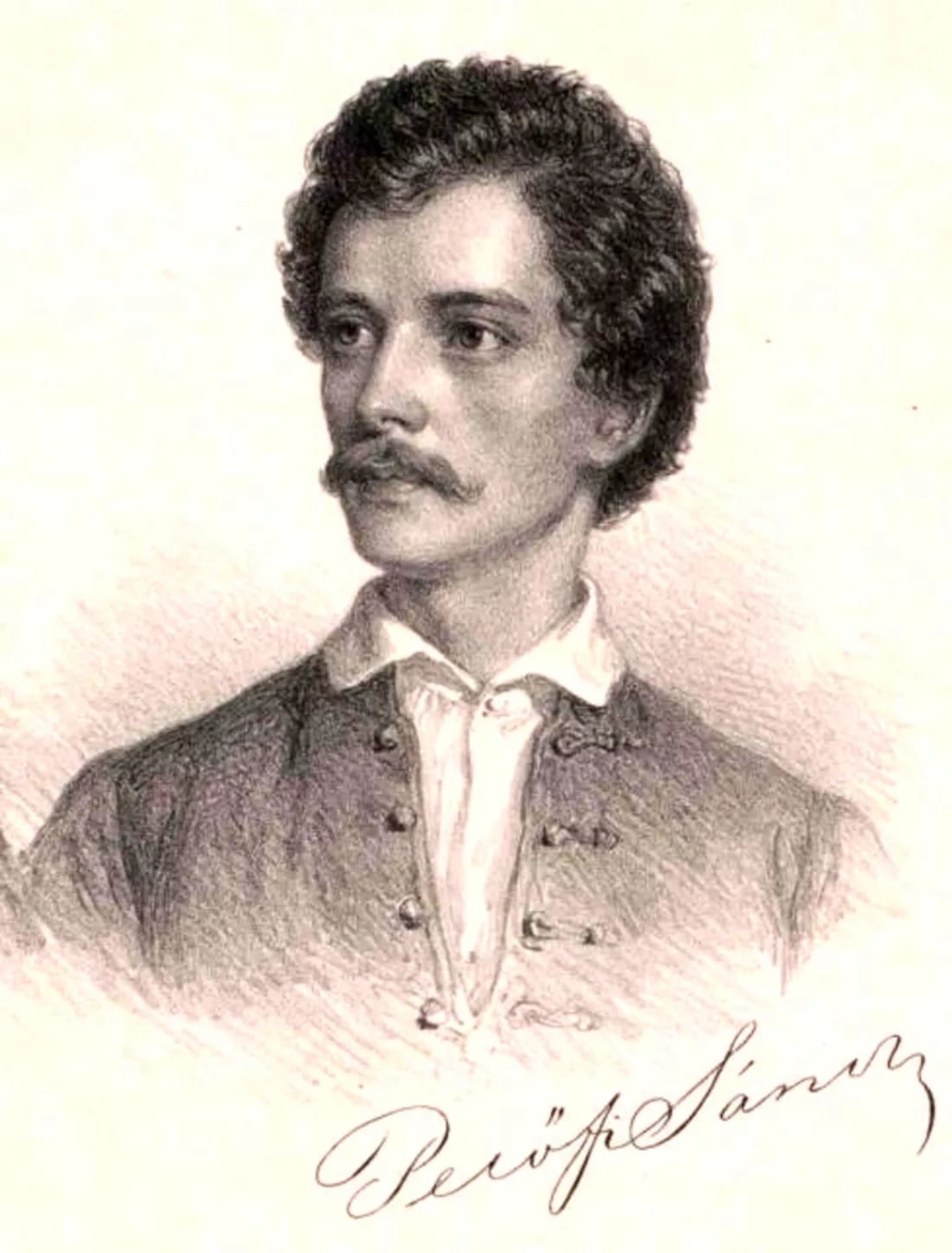

诗人裴多菲(1823~1849)

天呐,他去世时才26岁……(叹)

艾凯尔自幼学习钢琴,20岁起靠演奏、指挥和教学谋生。凭借才华和勤奋,年仅28岁就担任了民族剧院歌剧团的指挥。他在工作中熟悉了大量意大利歌剧作品,将意式歌剧的音乐手法融会贯通于自己的创作,从而奠定了匈牙利民族歌剧的基础,也赢得了匈牙利、西欧乐坛的广泛声望——1846年李斯特回国访问时曾亲自指挥演出了他的歌剧《洪亚第·拉斯洛》;他的歌曲《上帝保佑匈牙利》后来成为匈牙利国歌。

不过,虽然同为匈牙利人的李斯特创作过《匈牙利狂想曲》,但他使用的音乐素材与真正土生土长的农民音乐有很大距离,所以他不属于“民族乐派“。(李斯特:“哼!”)

艾凯尔·费伦茨(1810~1893)

和李斯特一样的老寿星啦,不过这造型和楼上某位有点儿相似?

最后一站是波兰——

提起波兰民族的命运,也是个大写的“惨”字!18世纪末,波兰被俄罗斯、普鲁士、奥地利瓜分成三个行政区,完全丧失了国家地位。在起义和镇压的刺激下,民族独立意识势如破竹地生长,文化知识界涌现了多位“心里有火,眼里有光”的风云人物。

邓波夫斯基(1822~1846)

波兰哲学家

密茨凯维支(1798~1855)

波兰诗人

19世纪的波兰作曲家里,排行第一的时代偶像自然是“钢琴诗人”肖邦。虽然他在《“革命”练习曲》和多首《波罗涅兹》(中文也称“波兰舞曲”)中渗透了对民族命运的忧虑、对民族文化情感,但他大半生是在法国度过的,大部分作品也更偏重浪漫主义风格,所以音乐史上也没有将他归纳到“民族乐派”。(肖邦:“哼~”)

波兰民族乐派的“正宗”代言人是莫纽什科(1819~1872)。他曾经在明斯克、华沙、柏林学习钢琴、管风琴和作曲,1840年起担任管风琴师、剧院指挥,同时教授钢琴和音乐理论。俄罗斯“强力集团”中,以理论见长的居伊就出自他的门下。

斯坦尼斯拉夫·莫纽什科(1819~1872)

名字太绕……叫他“老莫”可好?

莫纽什科偏爱歌剧、康塔塔、歌曲等声乐体裁。《哈尔卡》是他最有名气的歌剧,其中除了“波罗涅兹”舞曲(波兰贵族的社交舞蹈),还有质朴抒情的民间歌曲,对当时的听众来说,别有一番新意。

撰稿:闹闹的胡须