前因:麦卡锡发表反共演说;后果:“嬉皮士”运动。

作者:逍遥/ 编辑:陆伯让

前因:麦卡锡发表反共演说

20世纪40年代末到50年代初,在反共议员麦卡锡的煽动下,美国国内麦卡锡主义盛行,传统左翼受到打压和迫害。

1960年末,美国社会学家赖特·米尔斯在英国《新左派评论》上发表了《给新左翼的一封信》。

在这份公开信中,米尔斯毫不留情地批评了当时的知识分子,并为左翼运动指出新的方向。

美国社会学家赖特·米尔斯

当时,美苏冷战正日趋白热化,出于对社会主义阵营的恐惧,以及对意识形态之讨论的厌倦,西方的知识分子们开始对未来失去了兴趣,转而安心服从于当下的政治体制,并高喊“意识形态已经终结”的口号。

米尔斯来不能忍受。

在信中,米尔斯痛批这些知识分子的行为是“对冷漠的讴歌”。米尔斯讽刺道,知识分子们的这类言论只不过是一种“已经程式化的、经过精雕细琢的、被人们不加批判地用来作为攻击马克思主义的武器的自由主义词藻”。

米尔斯认为,他们的思想本质上毫无新意且粗糙空洞,只不过是采用精致的语言进行了包装罢了。

很巧的是,就在米尔斯发表这封信的同一年,米尔斯的老相识贝尔出版了著作《意识形态的终结》,因此,很多人相信米尔斯的信是在不点名地批评贝尔。

其实,米尔斯和贝尔的矛盾由来已久。由于对于美国社会的理解出现分歧,曾经亲密无间的米尔斯和贝尔最终变成了彼此的论敌。

美国社会学家丹尼尔·贝尔

相比较对社会变革充满着热情的米尔斯,贝尔则认为身处美国的知识分子已经摆脱了异化的命运,政治上美国并不再需要什么激进的意识,因此真正需要聚焦和关心的是文化上的内容。

为此,米尔斯则批评贝尔是放弃了批判理想的“老左派”,认为知识分子们已经被权力精英所收编而失去了政治上的判断力,因此,米尔斯热切地期盼和呼唤充满理想的生气勃勃的新左派的出现。

事实上,米尔斯毕生都在为这一理想而书写奋斗。

早在发表这份公开信之前,米尔斯便发表过著名的“社会分层三部曲”和《社会学的想象力》等著作,试图通过专业的学术论著为新左派助力。

到了发表这份公开信前后,米尔斯开始转变他的思路,他从晦涩艰深的学术写作当中跳脱出来,致力于用通俗化的语言将自己的思想传播到普罗大众当中去。

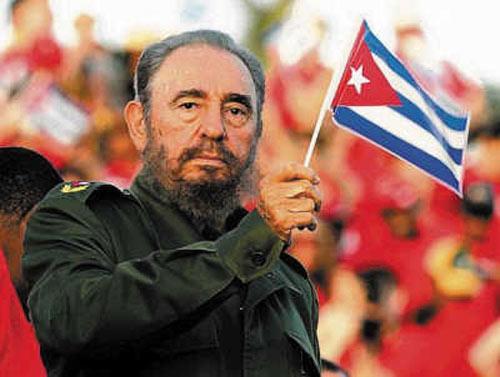

与《给新左翼的一封信》同年发表的《听着!扬基:古巴的革命》正是米尔斯这种努力的重要成果。

古巴领导人菲德尔·卡斯特罗,在古巴建立了共产主义政权,美国长期对其暗杀,都没有成功。

1960年8月,受到卡斯特罗的邀请,米尔斯踏上了前往古巴的旅途,并在那儿访问了大约两个星期,回国之后,米尔斯创作了《听着!扬基》一书,并在《给新左翼的一封信》发表后不久出版。

书中,米尔斯以一个古巴革命党人的口吻向他的美国邻居介绍了他眼中不一样的古巴革命。

《听着!扬基》一经出版便引起热卖,据说当时的总统肯尼迪也读过米尔斯的这本小册子,甚至连联邦调查局也对这份“倾共、倾卡斯特罗的宣传品”给予了密切的关注。

《听着!扬基》出版之后,巨大的压力从四面向米尔斯袭来,批评、骚扰甚至死亡威胁接踵而至。尽管如此,米尔斯仍毫不畏惧,继续雄心勃勃地准备为他的左翼运动事业开展下一步的工作

只可惜天不遂人意,1642年米尔斯病逝,年仅45岁。

就在米尔斯去世之际,一批年轻人正在起草一份后来被称为“美国新左翼的第一篇宣言”的《休伦港宣言》。

在那之后,美国的左翼思潮再度崛起,影响了包括大名鼎鼎的伯尼·桑德斯在内的那一代美国人。

美国历史上第一名信奉社会主义的参议员伯尼·桑德斯,2016年参与竞选,2020年也将参与。

这一切,诚如米尔斯在《给新左翼的一封信》中结尾处所呼唤的那样:“让那些老头们去乖戾地询问:‘摆脱了冷漠——又将进入一种什么状态呢?’安于现状的时代正在结束。让那些老太婆们自作聪明地去抱怨‘意识形态已经完结’吧!我们正在重新开始行动。“

后果:“嬉皮士”运动

20世纪60、70年代,美国掀起了一阵反抗主流政治文化的运动,记者赫博·凯恩对此进行报道并将之冠以“嬉皮士”之名,此后“嬉皮士”一词渐渐地被普及了开来。

结论:赖特·米尔斯写作《给新左翼的一封信》,使得“新左翼/新左派”一词开始被广泛使用;在信中,米尔斯提出了新的左派意识形态,吹响了反建制的号角。