《孔庙大晟乐章》是江文也创作的管弦乐作品,亦是当时作曲家研究东方宗教音乐的结晶。

《孔庙大晟乐章》不但是江文也定居北京后最重要的管弦乐作品之一,而且具有划时代的意义,为中国现代音乐史交响乐的创作打开了崭新的一页。这部作品产生的原因,是作曲家在观看了北京国子监的孔庙祭典之后,“深感有将此几近废失的音乐重现成近代交响乐的必要”。江文也不但在传统的基础上重新诠释了孔庙音乐。

作曲家介绍

江文也(1910年6月11日-1983年10月24日),中国作曲家。原名江文彬,客家人,祖籍福建省永定县,出生于台湾省淡水郡(今台北)。

江文也

1914年迁居厦门,1922年转往日本就学。1929年至1932年入读武藏野高工业学校电机科,课余进修音乐。毕业后当排版学徒,工余拜山田耕笮为师,学习声乐及作曲。之后数年,他在日本内的比赛屡屡获奖。1938年到北京教授音乐,同时研究中国民俗音乐。由于曾居于日本,跟许多日本组织都有交往,他多次受到逼害,1945年入狱,文革时被指是右派。1983年10月24日逝世于北京。

1938年秋天,在前辈音乐教育家柯政和的邀请下,江文转往北平,在北平师范大学音乐系任作曲和声乐教授 ,同时他开始研究中国古典音乐 ,创作了大型管弦乐曲《孔庙大晟乐章》。北平沦陷期间,他也曾写作过一些适应日本侵略者宣传需要的歌曲。

江文也三兄弟

从1938年返回中国后的江文也作品中,很明显地就见到了他音乐风格的转向,明显的是扬弃了在日本时代所受到的西方当代主流风格的写作方式。他的音乐逐渐以五声音阶为写作中心,在和声的运用上也不以当时流行于中国境内混合五声音阶与类似功能性三和弦的作曲方式,他的乐曲写作多是以线条为出发点,在乐曲织度方面也越来越单纯。管弦乐曲《孔庙大晟乐章》可以说是一个明显的分界点。

创作背景

作曲家江文也先生继台湾舞曲获奖之后不久,完成了不朽之作《孔庙大晟乐章》。此曲是将孔庙音乐用现代管弦乐改编而成。作曲家在这段期间,全神灌注于古典宗教音乐的探讨,孔庙大晟乐章即是当时研究东方宗教音乐的结晶。

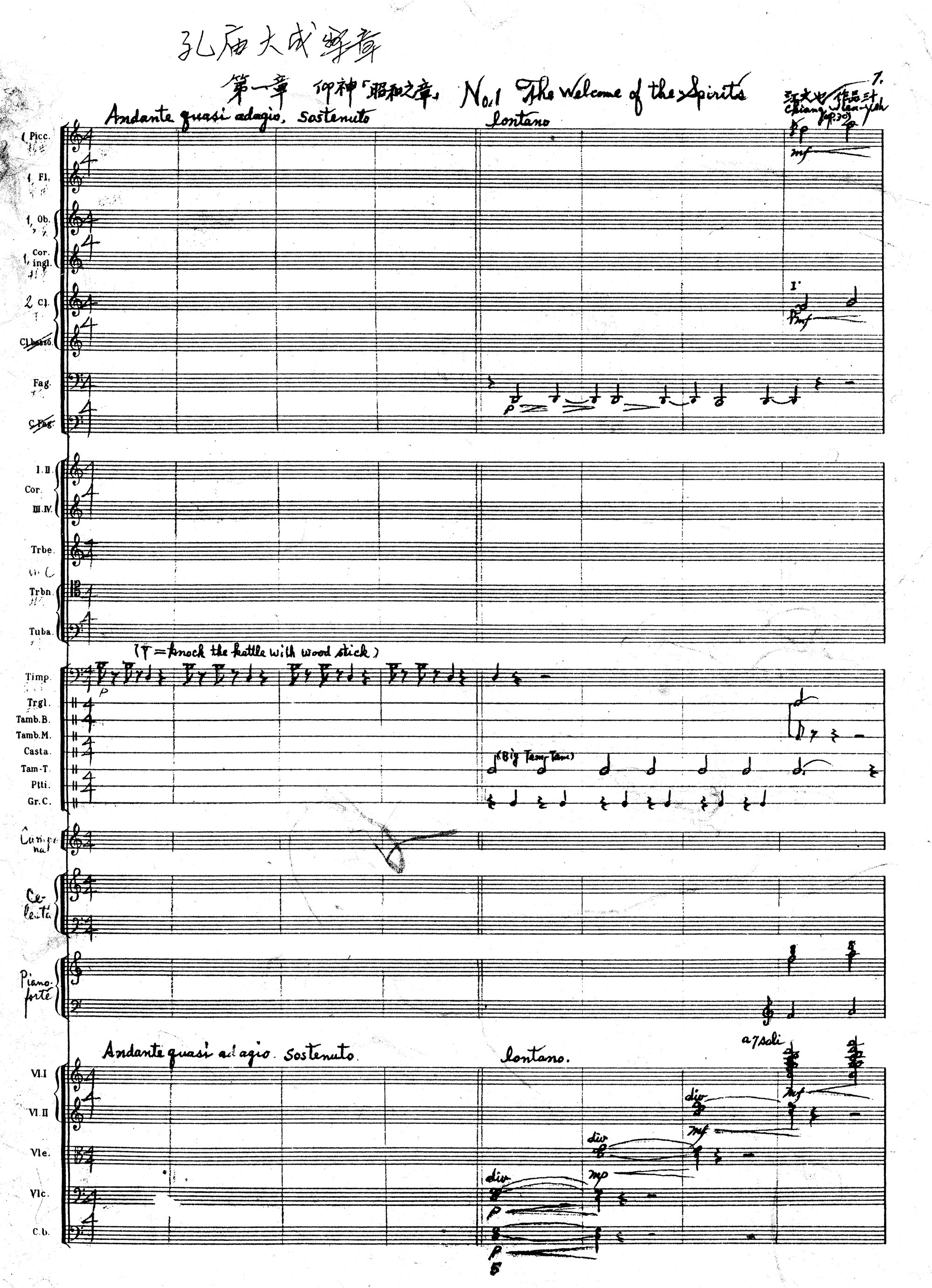

《孔庙大晟乐章》总谱

江文也先生曾经对《孔庙大晟乐章》原古谱严谨审慎地加以研究,深信这是东方文化最珍贵的宝库,独具世界上其他类型音乐所没有的特殊性,也就是以往音乐理论无法解释的“法悦境”:一种既无欢悦亦无悲伤的境界。

作曲家对此特殊性深入探寻,试图利用现代管弦乐加以再创,并且尽量充分保留原曲的精神。此曲可谓是江文也先生已知管弦乐创作中最具古典宗教色彩的作品。全曲分为《迎神》、《初献》、《亚献》、《终献》、《彻馔》、《送神》等六个乐章。